ملخص

يطرح الحقل الحزبي المغربي تساؤلات متعددة حول المشهد السياسي الراهن؛ إذ يهتم العديد من الدراسات بتحليل سلوك الأحزاب السياسية من خلال تحالفاتها ومواقفها السياسية وعلاقتها بالأزمات واهتمامها بتأطير المواطنين. وتشير هذه الأبحاث في كثير من خلاصاتها إلى تراجع وظيفة الأحزاب السياسية وضعفها، وتفشي ظاهرة العزوف السياسي، غير أن هذه الأفكار، وإن كانت تتأسس على دراسة تفاعلات الحزب من الخارج بتتبع مخرجات سياساته، فإن الاتجاه الذي تسلكه هذه الورقة يتبنى مسارًا مغايرًا، يتمثل بالبحث عن كيفية وجود الفرد في الحزب؛ أي دراسة بنية الحزب من الداخل عبر نظام العضوية. لذلك تسعى هذه الورقة بالأساس إلى البحث في التجربة الفردية للمواطنين داخل الحزب السياسي المغربي، وتركز بالأساس على دوافع انخراط الأفراد في الأحزاب السياسية وآثاره، فهي تجادل في أن التجربة الفردية للأعضاء داخل الحزب السياسي بناء على العينة المبحوثة تترك أثرًا إيجابيًّا على سلوكهم السياسي يجعلهم أكثر ثقة في العمل السياسي والحزبي، وأكثر إيمانًا بالديمقراطية الداخلية؛ إذ إن غالبية هؤلاء الأفراد ينتمون إلى الطبقة الوسطى ويتميزون بأنهم تمكنوا من الحصول على شواهد عليا (ماستر، دكتوراه)، على أن بعضًا منهم؛ لم تسفعه تجربته الحزبية في الاستمرار داخل هياكل الحزب ومؤسساته، لذلك تقتضي تجربته إما الالتحاق بحزب آخر أو مغادرة التجربة الحزبية بصفة نهائية.

كلمات المفتاح: الأحزاب السياسية، الفئات المنخرطة، المشاركة السياسية، الثقة.

___________________________________

*د.سفيان جرضان، دكتور في القانون الدستوري وعلم السياسة، جامعة محمد الخامس-الرباط.

Dr. Soufiane Jardan, Doctor in Constitutional Law and Political Science, Mohamed 5 University, Morocco.

Abstract

The Moroccan partisan field raises multiple questions about the current political landscape, as numerous studies focus on analyzing the behavior of political parties through their alliances, political positions, their response to crises, and their commitment to citizen engagement. These studies often conclude with indications of a decline in the function of political parties and a growing trend of political disengagement. However, while these ideas are based on the study of the party’s external interactions by tracking the outcomes of its policies, this paper takes a different approach by examining how the individual exists within the party, focusing on the internal structure through the membership system. Thus, this paper aims primarily to explore the individual experience of citizens within the Moroccan political party, with a particular emphasis on the motivations for individuals’ involvement in political parties and the effects of this involvement. It argues that the individual experience of party members, based on the studied sample, has a positive impact on their political behavior, making them more confident in political and partisan action and more committed to internal democracy. Indeed, the majority of these individuals belong to the middle class and are distinguished by holding advanced degrees (Master’s, Doctorate). However, some of them have not been able to sustain their partisan experience within the party’s structures and institutions, which has led them either to join another party or to permanently leave the partisan experience.

Keywords: Political Parties, Parties Membership, Political Participation, Credit.

مقدمة

تؤشر العلاقة بين الأحزاب السياسية والمجتمع حسب بعض الأبحاث الميدانية في السياق المغربي لحالة من التوترات المهيكلة، والتي تؤدي في جزء كبير منها إلى انعدام الثقة وانعدام التصويت لصالحها لحظة الانتخابات(1). ثمة نظريات تفسر تراجع الأحزاب السياسية نتيجة تحول الفعل الحزبي بانتقاله من الرهان على المجتمع إلى الرهان على الدولة ومنطلق هذا التفسير جاء من الدراسة التي اشتغل عليها كل من “بيتر ماير وريتشارد كاتز” (RichardKatz and Peter Mair)(2)، وأي شيء يمكن أن يقال أيضًا اليوم عن الدور الذي أضحت تلعبه الحركات الاحتجاجية في تأطير الأفراد واستمالة أصواتهم لحظة اختيارها المشاركة في الانتخابات (سيريزا، 5 نجوم، بوديموس) ضمن إيقاع منهجي آخر دفع بعض الباحثين إلى اعتبار أن تزايد أعمال الاحتجاج في وقتنا المعاصر لا يمكن تفسيره سوى من باب تراجع وظيفة التمثيل السياسي، وبالتالي استبدال الديمقراطية الاحتجاجية بالديمقراطية التمثيلية، “ليليان ماتيو” (Lilian Mathieu)(3)، أو مقاربة الاحتجاج من باب تفشي ظاهرة اللاتسييس وموت القنوات التقليدية للفعل السياسي، “مونيه بناني شرايبي” (Mounia bennani chraibi)(4).

الاستكانة إلى التفسير الذي يرجِّح موت القنوات التقليدية للعمل السياسي، يسقطنا في التفسير الذي يتبنى أطروحة موت الأحزاب السياسية(5)، لكن مسألة موت الأحزاب السياسية تبقى غير واردة ما دامت الديمقراطية تنبني على الانتخابات والانتخابات لا يمكن أن تتم بدون الأحزاب السياسية طالما هذه الأخيرة والنظام التمثيلي صنوان. والحال أن تأثير الأحزاب داخل المجال السياسي يخضع بشكل أساسي لما تحوزه من تمثيلية داخل البرلمان ومن قاعدة الجماهير التي تصوت لصالحها ومن طبيعة السياسات التي تتبناها لحظة وصولها للسلطة. هذا التأثير المحتمل هو في الواقع مترابط بمدى قوة تواجد الحزب داخل المجتمع. إن الحزب في هذه الحالة يتميز بكونه مجموعة اجتماعية ذات وظائف متعددة، تنظيمية وأخلاقية، ينصرف إلى السعي نحو الظفر بالسلطة ومحاولة تقوية البنية التنظيمية للحزب بتكثيف العضوية داخله ونيل رضا الدولة وتأطير المواطنين والتحفيز على المشاركة السياسية. وجوهر هذه الوظيفة لا يمكن أن يمارس بدون أن يكون لأفراد المجتمع أي المواطنين دور فيه، خصوصًا الأحزاب التي تنتمي إلى صنف أحزاب الجماهير(6).

أولًا: بشأن الإشكالية ومنهج الدراسة

تلعب الأحزاب السياسية دورًا أساسيًّا في عملية التعبئة والتسييس داخل المجتمع، وبالقدر الذي تنشط به هذه الأحزاب تستطيع ممارسة عملية التأطير والتحصل على أصوات الناخبين الأمر الذي يؤهلها للفوز في الاستحقاقات الانتخابية بأكبر قدر ممكن من المقاعد؛ مما يجعل الأفراد أكثر قابلية للانخراط داخل الحزب السياسي. لذلك، فالورقة، بناء على عينة البحث، تهدف إلى دراسة محددات الانتماء الحزبي وتأثيراته على التجربة الحزبية للأفراد، والخلفيات الاجتماعية التي ينحدر منها هؤلاء الأفراد.

أجريت هذه الدراسة على عينة تتكون من مئة وستين مستجوبًا (ة)، وقد تم اعتماد تقنية العينة العشوائية البسيطة، لأن اللجوء إلى اعتماد هذه التقنية يتم في الحالة التي يكون فيها جميع أفراد المجتمع الأصلي معروفين، لذلك يكون لكل عنصر من عناصر المجموعة فرصة متساوية تتيح للباحث أن يختار منها اختيارًا عشوائيًّا ما دام هناك تجانس فيما بين هؤلاء الأفراد. وقد حاولنا أن نوظف ضمن هذه الورقة فقط النتائج ذات الصلة بـ6 أسئلة(7) من أصل 30 سؤالًا. كما سعينا إلى أن نراعي نسبة ثابتة من فئة المنخرطين، بحيث أخذنا عشرين فردًا من كل حزب من الأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان(8). وفيما يخص طريقة إجراء البحث فقد اعتمدنا على تقنية الاستمارة ووزعنا منها 171، تم إلغاء 11 منها لعدة مبررات، من بينها غياب الإجابة على العدد الكافي من الأسئلة.

ثانيًا: الروافد البحثية السابقة التي تناولت الموضوع

تبين الأدبيات السابقة في دراسة موضوع الأحزاب السياسية بالمغرب أن الباحثين الأجانب هم من حققوا قصب السبق لمحاولة فهم وتوصيف هذه الظاهرة، وذلك عبر دراسة مرحلة النشأة، والاستثمار فيما أتاحته الأحداث السياسية بعد مرحلة الاستقلال لإنتاج طرح نظري يمكن الرجوع إليه لفهم مسار الأحزاب السياسية بالمغرب، وعلاقة هذه الأحزاب بالحكم وموقعها داخل النظام السياسي ودورها في ممارسة السلطة. لعل أول دراسة حاولت تسليط الضوء على موضوع الأحزاب السياسية بالمغرب، تعود إلى تلك التي أنجزها “ريزيت” (Robert rézette)(9) سنة 1955، والتي اعتبر على إثرها أن الحزب السياسي المغربي ليس سوى امتداد للزاوية، لأن الأحزاب السياسية من وجهة نظره تستمد أصالتها من الوسط الذي تنمو فيه، والذي لا يمكن فصله في التجربة المغربية عن التقاليد الإسلامية التي تشكل مصدرًا لطرقه في التفكير والتأطير.

وفق نفس المنحى، سيحاول “دوغلاس آشفورد” ((10)(Douglas Ashford، سنة 1961، دراسة التطورات السياسية بالمغرب؛ إذ من خلالها انصبَّ جهده على فهم الطريقة التي اشتغل بها حزب الاستقلال من الداخل والكيفية التي ينشط بها لتقوية نظام عضويته وتحديد أصنافها. ورغم أنها أخذت بُعدًا توصيفيًّا لعلاقة الأحزاب السياسية بالحكم في باقي محاورها فهي بدت في غاية الأهمية. كما سيعمل “ويليام زرتمان” William) Zartman )(11) في دراسة له، سنة 1964، على إدراج البعد التعددي للحزبية المغربية وفق عاملين: يتجسد الأول، في وجود مؤسسة مستقلة للسلطة والشرعية تتجسد في الملك. ويكمن الثاني في وجود عدد مهم من جماعات المصالح أكثر تطورًا. وفي رأيه أن الأحزاب السياسية المغربية ليست إلا جماعة مصالح.

دراسات الباحثين عن الأحزاب السياسية المغربية تنبني بالأساس على قراءات توصيفية، تهدف إما إلى رصد الوقائع التاريخية لمختلف الأحزاب السياسية في إطار قراءة شمولية تجميعية(12)، وإما إلى تتبع حزب معين والإشارة إلى أهم المحطات التي عرفها مساره(13)، أو إلى التركيز على الممارسة الحزبية والنخب السياسية والعلاقة التي تنسجها فيما بينها وبين الحكم.

ومن داخل هذا التصور الأخير تبرز أطروحة الباحث الأميركي “جون واتربوري” (John waterbury)(14) الذي استكان في تحليله للمحيط السياسي المغربي وعبره الأحزاب السياسية إلى الطرح الانقسامي، الذي ينطلق من المحدد القبلي؛ إذ دلالات النظام الانقسامي تنطبق بالأساس على بنية المجتمع المغربي الذي ينحدر من القبيلة، وبالتالي فالدينامية التي تتشكل في خضم هذا النظام الذي يقوم على التنافس والصراع والتضارب تفترض البحث عن زعيم يجسد الاستمرارية بدل الانشقاق. ووفقًا لواتربوري، يمكن أن يتشكل حزب الأتباع من أي تكتل، أو مجموعة من التكتلات تعتبر نفسها حزبًا سياسيًّا. كما سيفرد في الباب الثالث من دراسته هذه، سلسلة من الوقائع التي عرفتها الأحزاب السياسية المغربية؛ إذ بناء عليها سيخلص إلى أن حزب الاستقلال لم ينجح في فرض مطامحه، وأن بقية الأحزاب ستواجه تحديات عدة، لذلك استطاعت المؤسسة الملكية أن تحول سلطتها المعنوية التي لا يجادل فيها أحد إلى سلطة سياسية، ومن ثمَّ بدت مهيمنة على الحياة السياسية باعتبارها مؤسسة محايدة وفوق الأحزاب.

لا يمكن فصل أطروحة “ريمي لوفو”Remey Leveau) )(15) عن هذا التصور، لأنها انصبت بدورها على تحليل كمي لعوامل الانتماء إلى مجموعة النخب المحلية؛ حيث تنطلق من فكرة أن إعادة بناء نظام النخب المحلية تأسس برهان المؤسسة الملكية على الأعيان القرويين لتسييج التغيير البنيوي الذي قد يفرض نفسه بواسطة تأطير أحزاب الحركة الوطنية للبوادي وتسييسها .

وعلى غرار التصنيفات المشار إليها أعلاه، ستنحو دراسات الباحثين الأجانب عن الأحزاب السياسية في المغرب إلى التركيز على المسألة الانتخابية كعامل يمكن الارتكاز إليه لتفسير مشكلات الانتقال الديمقراطي غير المكتمل(16).

انطلق الباحثون المغاربة في دراستهم عن الأحزاب السياسية من الإرث النظري الذي تركه الباحثون الأجانب، وسيحاول محمد البردوزي في بحثه عن إشكالية تأويل المقاربة الأنجلوسكسونية للمفاهيم الأساسية لعلم السياسة حول المغرب، استحضار طرح واتربويري (الانقسامية) فيما يخص فهم الظاهرة الحزبية، ونقد طرح ويليام زرتمان (الذي اعتبر الأحزاب المغربية جماعات مصالح)(17). ولئن كان تميز الأطروحة التي اشتغل عليها البردوزي يعود إلى محاولة فهمه للظاهرة في كليتها ودورها داخل النظام السياسي المغربي بناء على الكتابات الأنجلوسكسونية، فإن محمد شقير سيخلص إلى أن أصول الظاهرة الحزبية بالمغرب اشتملت على أسس فكرية وتنظيمية تنتمي إلى منظومتين ثقافيتين متباينتين تجسدتا في الاصطدام الحضاري بين الثقافة الإسلامية المغربية والثقافة السياسية الغربية، وهو أقرب إلى التصور الذي تبنَّاه ريزيت(18*).

ينبغي كذلك الإشارة إلى البحث الذي أعده “عبد اللطيف أكنوش”(19)، الذي هو في الأصل امتداد للأطروحات السابقة. وفي رأيه أن ضرورة إعادة تعريف الأحزاب السياسية بالمغرب هو من صميم المكانة التي تحظى بها المؤسسة الملكية داخل النظام السياسي؛ حيث الأحزاب مُعِينة للملك، ومجرد معبِّرين عن الاختلاف في كيفية تنفيذ اختيارات الأمة كما صاغها ممثلها الأسمى، ضمن حرية التعبير التي لا ينبغي أن تمس بالملكية أو الإسلام أو المواضيع التي تحظى باتفاق الجماعة.

ضمن نفس السياق تأتي دراسة “محمد ضريف” لرصد تطور مسار الأحزاب السياسية منذ بروز التنظيم الحزبي سنة 1934 إلى حدود سنة 1999؛ حيث انصبت بالأساس على وضع الظاهرة الحزبية في سياقها السوسيو سياسي ومقاربتها مقاربة سوسيو تاريخية وسوسيو ثقافية بناء على ثلاثة مستويات: مستوى الوظيفة ومستوى البنية ثم مستوى إدارة الاختلاف(20). وعلى نوع الصلة التي قامت بين الأحزاب السياسية والمؤسسة الملكية، وكيفية إدارة الصراع فيما بينهما داخل النظام السياسي، سيبحث “يونس برادة”(21) في أطروحته عن “وظيفة الحزب في النظام السياسي المغربي” عن الكيفية التي تتحرك بها الأحزاب في ظل طبيعة النظام السياسي المغربي، وبناء على الأفكار التي أوردها في متن دراسته، سيخلص إلى أن المؤسسة الملكية ظلت محور التحرك الحزبي ونقطة التقاء جميع التنظيمات الحزبية تماهيًا أو تنازعًا بشكل أثَّر على طبيعة العمل الحزبي برمته وجعله محكومًا بمآل العلاقة مع الملكية؛ إذ يمكن اعتبار الانخراط في المؤسسات التمثيلية والمشاركة في الانتخابات آنذاك، في الفترة التي غطتها الدراسة، من أبرز تجليات وظيفة الحزب في النظام السياسي المغربي.

تكتسي هذه الدراسات أهميتها من خلال محاولة فهم الظاهرة الحزبية بالمغرب في سياقها السياسي؛ إذ تعطي الباحثين في الحقل تصورًا عن الأحزاب السياسية وعن علاقتها بالحكم وموقعها داخل النظام السياسي، لذلك فالرجوع إلى الأسس التي تأسست عليها يندرج في إطار فهم القواعد الناظمة للعمل السياسي بالمغرب. إلا أن التمايز الذي سيحدث في الدراسات ذات الصلة بالظاهرة الحزبية سيتجه إلى الربط فيما بينها والمشاركة السياسية، وفق مستويين: يرتكز المستوى الأول بالأساس على البحث في التحول الذي مسَّ أحزاب المعارضة بانتقالها من المعارضة إلى المشاركة، ونقصد هنا على وجه الخصوص أحزاب اليسار. تدخل الدراسة التي اشتغل عليها “حسن طارق”(22) ضمن هذا السياق؛ حيث سعى من خلالها إلى تتبع رغبة أحزاب اليسار خلال حقبة التسعينات في التناوب؛ إذ إن هذه الرغبة، حسب الباحث، أضحت بالنسبة له بمنزلة مؤشر أساسي للتدليل على التحول الذي حصل على تصورها في علاقاتها مع الدولة.

يحيل المستوى الثاني إلى تلك المشاركة المتعلقة بتوسيع دائرة مشاركة المواطنين في الانتخابات عبر الأحزاب السياسية، وهذا المستوى يتخذ صورتين، ترتبط الأولى بدراسة المشاركة السياسية في ارتباطها بتمويل الأحزاب السياسية مدخلًا للرفع من نسبة المشاركة الانتخابية. يرى “أحمد بوز”(23) من خلال البحث الذي اشتغل عليه، أن تدخل الدولة ماليًّا في الحياة الحزبية لم يكن يستهدف بالضرورة تشجيع المشاركة ووضع حدٍّ للأزمة الحاصلة على هذا المستوى، بقدر ما كان يدخل أيضًا في إطار سياسة الإدماج التي تزامنت مع ظهور الحركات المعارضة على سيبل المثال (الحركات الإسلامية، حركة المعطلين). بيد أن الصورة الثانية تبقى بدورها من جنس هذه المشاركة لكن في شكلها السلبي؛ إذ ضعف المشاركة الانتخابية يتم تفسيره بضعف الأحزاب السياسية وهو الموضوع الذي اشتغل عليه “غسان الأمراني” ووضع له عنوان “العزوف الانتخابي والأحزاب السياسية بالمغرب”(24).

اهتمامات الباحثين بهذا الموضوع لم تعد تتركز على المشاركة السياسية فحسب، أو محاولة تحديد مكانة الأحزاب السياسية داخل النظام السياسي، وإنما امتدت إلى الانشغال بدراسة الظاهرة الحزبية في ضوء مقاربة النوع(25)، وبمدى مساهمة الأحزاب السياسية في التنمية المحلية(26). ولئن كانت هذه الدراسات عن الأحزاب السياسية تميزت بتوظيفها للمناهج الكمية، خصوصًا دراسة غسان الأمراني ودراسة “أسماء بنعدادة”، فإن باقي الدراسات اعتمدت في دراستها للأحزاب السياسية على المناهج الكيفية، وبالعودة إلى الدراسات الصادرة في بعض المجلات العلمية(27) فهي بدورها حرصت على اجترار نفس الأفكار التي تناولتها الدراسات النظرية التأسيسية دونما إخضاع للمساءلة أو محاولة تجاوزها بتوظيف تقنيات الدراسة الكمية باستثناء دراسة “عبد الإله السطي” الميدانية عن دراسة قياسية للديمقراطية الداخلية عند “حزب العدالة والتنمية” ضمن العدد الأول من مجلة تكامل للدراسات والأبحاث.

قصور الدراسات الإمبريقية في الأبحاث التي أُنجزت عن الظاهرة الحزبية بالمغرب(28*)، يعود بالأساس إلى انعدام الوعي بأهمية توظيف المناهج الإحصائية والرياضية التي طغت على دراسات علم السياسة الحديث في التجارب المقارنة خصوصًا الولايات المتحدة الأميركية، لذلك فالتكامل بين الحقول العلمية المختلفة والتلازم فيما بينها قد يعطي الظاهرة المدروسة بُعدًا فيه من التمايز والجدة ما يغيب في بعض الأحيان عن الدراسات التي تدرس من حقل معرفي واحد.

ثالثًا: في محددات انخراط الأفراد داخل الحزب السياسي

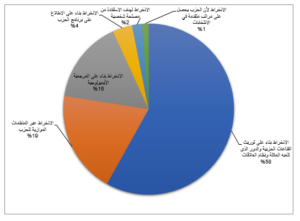

تجدر الإشارة في البداية إلى أن التحليل الذي سنورده هو في الأصل نتيجة للبيانات التي جمعناها؛ إذ نركز من خلالها على فكرة أن مداخل انتماء الأفراد إلى الحزب السياسي حسب مجتمع الدراسة ترتبط بدرجة أولى بالجانب المتعلق بشبكة العلاقات وتوريث القناعات الانتمائية الحزبية من داخل العائلة، ثم بدرجة ثانية بالدور الذي تلعبه المنظمات الموازية للحزب والجمعيات المدنية التابعة له، ثم في مرحلة ثالثة بالدور الذي تلعبه المرجعية والأيديولوجيا في تحفيز الأفراد للانضمام إلى الحزب وباقي العوامل الأخرى بنسب ضئيلة جدًّا.

شكل 1. الكيفية التي التحق بها الأفراد بالحزب السياسي

تلعب الأسرة المسيسة دورًا مهمًّا في نقل الآراء السياسية التي تتبناها إلى أبنائها وإلى الأجيال التي تأتي بعدها، وهذه الفكرة بالذات ليست بالجديدة، بل وُجدت في كتابات كثيرة تنتمي لعلم السياسة الأنجلوسكسونية(29). فالتفكير في الدور السياسي للأسرة لا ينفصل عن مجال البحث الذي بدأ بالولايات المتحدة الأميركية في الخمسينات والستينات من القرن الماضي متحمسًا لإطلاق شرارته نحو توجيه نقد كبير للتنشئة الاجتماعية السياسية التي كانت سائدة في وقتها؛ إذ كان الهدف في الأصل، هو تناول السؤال على أن الإجابة عليه ليس بالبديهي أو أنه يرتبط بوصف دقيق في كون أن هذه التنشئة تتم من داخل النظام التعليمي الأساسي للدولة والتربية الوطنية، لذلك كان لابد من كسر المقاربات المعيارية أو الأخلاقية، والتفكير في الأسرة كمؤسسة موكول لها مهمة القيام بذلك ومن ثم أضحى دور هذه الأخيرة -أي الأسرة- مهمًّا في التنشئة السياسية وتحديد الانتماء الحزبي.

نستحضر ما كتبه “فينسنت تورنيه” (Vincent Tournier)(30) عن العائلة كمصدر لتوريث القناعات السياسية، فمن الناحية النفسية يذهب في طرح قوامه أن الأسرة تعد بمنزلة مدرسة الحياة الاجتماعية. إنها الأطروحة التي تدافع عنها مدرسة فرانكفورت؛ إذ علاقة الفرد بالسياسة تحدث منذ تنشئته أي في بداية السنوات الأولى لوجوده، فالتفاعلات مع السياسة والسلطة بالنسبة له يرسخها الأبوان، خاصة في المجتمعات السلطوية التي تهيمن فيها الثقافة على الاقتصاد. ولئن كانت المدرسة والكنيسة بدورهما يهيآن الطفل لحمل أفكار وتمثلات معينة عن السياسة، فالأسرة تعتبر وسيطًا أساسيًّا بين البنية التحتية المادية والبنية الفوقية لترسيخ القناعة الأيديولوجية. إن وظيفتها هنا تصبح مقرونة بغرس قيمها وكأنها واجب يحتم الطاعة بدون قيد أو شرط، خاصة في المجتمعات التي يكون فيها للأب دور أساسي في الأسرة باعتباره هو من يسهر على تحمل نفقاتها، هنا يخضع له أطفاله وزوجته ويصبحون عن غير وعي متبنيين الأفكار التي يرددها ويتحول الأب إلى سيد.

وفي السعي نحو تفسير الدور الذي تلعبه المنظمات الموازية التابعة للحزب السياسي وجمعيات المجتمع المدني التي تنضوي تحت لواء هذه الأحزاب، نستشف أن دورها في عملية التسييس بالغ الأهمية، يجعل الأفراد أكثر قدرة على الانخراط في الحزب السياسي، فإلى جانب العمل التطوعي اللذان يقومان به فهما ينجحان في عملية تحفيز الأفراد على ممارسة السياسة وكسب العضوية داخل الأحزاب السياسية. إن هذا الأمر يشبه التجربة الإنجليزية التي تميزت بمشاركة المجتمع المدني في العملية السياسية؛ إذ تشكَّل لدى “المجتمع المدني الإنجليزي منذ البداية وعي بأدواره السياسية، ومن ثم أصبح يؤثر في العملية السياسية ويفرض جدول أعماله من داخل الأحزاب السياسية التي تمخض عنها، عكس التجربة الفرنسية التي ارتبط المجتمع المدني فيها بالمجتمع الاقتصادي نظرًا للإرث الذي خلَّفته الثورة الفرنسية التي قادتها الطبقة البورجوازية مما استحال معه قيام مجتمع مدني مسيَّس فاعل في البداية”(31).

ولئن كان الأفراد في كثير من الأحيان يُبدون رغبتهم في الانتماء إلى تنظيم يناسب الأفكار التي يتبنونها، فهم ينتمون في أغلبهم إلى أيديولوجية أو مرجعية تنهل من أحد المصادر التي أنتجها الدين والفكر الإنساني على مرِّ التاريخ والأزمان، وينتصرون لمشروع يخالون أن لديه ما يكفيه من الإمكانيات لإحداث التغيير. على أن مفهوم الأيديولوجيا إذا كان يحيل إلى “قناع لمصالح فئوية في حالة ما إذا نظرنا إليه في إطار مجتمع آني، ونظرة إلى العالم والكون إذا نظرنا إليه في إطار التسلسل التاريخي”(32)، فإن مفهوم الأيديولوجيا في السياق التداولي الذي نحن بصدده ليس قناعًا بقدر ما هو الأفق الذهني للفرد؛ إذ يجد هذا الأخير فيها (الأيديولوجيا) كل العناصر التي يركب منها أفكاره في صور متنوعة(33). ومن ثمَّ لا يزال بعض الأفراد ينتمون للحزب السياسي المغربي بناء على الأيديولوجية التي يتبناها؛ إذ تبدو بالنسبة لهم مدخلًا لتحديد انتمائهم من عدمه.

*جدول 1. الأفراد الذين عبَّروا عن أن الأيديولوجيا معطى أساسي للانخراط

| الأحزاب السياسية | الأفراد الذين عبَّروا عن أن انخراطهم تم بناء على القناعة الأيديولوجية للحزب |

| حزب العدالة والتنمية | 14 |

| حزب الاتحاد الاشتراكي | 9 |

| حزب التقدم والاشتراكية | 7 |

| حزب الأصالة والمعاصرة | 6 |

| حزب الاستقلال | 3 |

| حزب الحركة الشعبية | 3 |

| حزب التجمع الوطني للأحرار | 3 |

| حزب الاتحاد الدستوري | 1 |

يؤكد أحد الباحثين(34) أن الأيديولوجيات ليس لها دور سلبي فقط، وإنما أيضًا دور إيجابي في كونها تشكل طريقة لتنظيم المجموعات والأنشطة والأفكار؛ إذ تسهِّل عملية نقلها داخل العائلة واستمراريتها من جيل لآخر؛ مما يضمن استمرارية الهياكل النفسية الجماعية داخل الأسرة والتنظيم بشكل يجعل الأيديولوجيا في خدمة الحياة، أو على الأقل بقائها على قيد الحياة؛ حيث تلعب دورًا أساسيًّا في حماية الفكر والمحافظة على صلبه، إلا أن اعتبار الأيديولوجيا بوصفها آلية لتحديد الانتماء من عدمه عند الأفراد للانخراط في الأحزاب السياسية يكمن في ما تمنحه التنشئة السياسية لهؤلاء الأفراد داخل أسرهم.

على أنه إذا كانت هذه المحددات السابق ذكرها هي من جنس طبيعة نتائج المعطيات المرتبطة بنتائج هذه الورقة، يمكننا الإشارة إلى محددات أخرى(35) لم تورد في أجوبة المبحوثين، عزت عوامل الانخراط إلى الإدراك الاجتماعي، إذ تركز على موضعة (objectivation) مكانة الحزب في الوعي السياسي للمواطنات والمواطنين؛ مما يساعد على حسن تدبير ترتيبات التسويق السياسي للحزب وضمان انخراط أكثر. ويميز كل من “بروير، هونغ ولي”(Brewer,Hong,and Li) في الإدراك الاجتماعي لمنظمة سياسية بين الإدراك المتمركز على الجوانب الجوهرانية والإدراك المتعلق بالجوانب الدينامية. وبناء عليه، فالعلامة السياسية للحزب التي قد تحفز الأفراد على الانخراط ضمنه تتكون من ثلاثة عناصر: الحزب السياسي (مرجعيات الحزب-أيديولوجيته)، وسياسات الحزب، وزعيمه(36).

رابعًا: الأصول الاجتماعية للفئات المنخرطة بالحزب السياسي

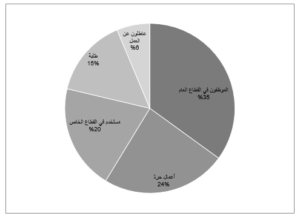

بناء على المعطيات التي أفرزتها نتائج الدراسة، يمكننا اعتبار الأفراد الذين انخرطوا في الأحزاب السياسية يتوفرون على مستوى تعليمي جيد، يتجلى في كونهم حاصلين على شهادات عليا واكتسبوا خبرة في المجالات التي يتقنونها، فمن الممكن إدخالهم في باب ما يعرف بالنخبة الحزبية. لذلك فهؤلاء هم الذين من المفترض أن يتدرجوا في المسؤولية الحزبية حتى يصلوا إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية وغيرها من مؤسسات التمثيل والوساطة، خصوصًا في اللحظة التي يفوز فيها الحزب الذي ينتمون إليه بنتائج الانتخابات وتمنح له فرصة تدبير الشأن العام. لكن هذه العناصر تبدو غير كافية. ما يهمنا ضمن هذا السياق استنادًا إلى العينة المبحوثة أن الفئة الأكثر حضورًا داخل التنظيمات الحزبية تدخل في مجال الوظيفة العمومية، على أن التكوين الذي تلقوه وصاحبهم طيلة مساراتهم الأكاديمية يدخل في خانة الشعب الأدبية والعلوم الإنسانية.

*شكل 2. الفئات المنخرطة داخل الأحزاب السياسية

إذا كانت فئة الموظفين هي الأكثر حضورًا داخل الهياكل الحزبية، نتساءل هنا عن دوافع وجودها أكثر من باقي الفئات الأخرى. ويمكن أن نجد في الدور الذي تلعبه بعض المنظمات الموازية للحزب الجواب عن سر وجود هذه الفئة داخل التنظيمات الحزبية؛ إذ توحي الملاحظات التي سجلناها أثناء التجربة الميدانية بأن أغلب من دخلوا الحزب هم موظفون استُقطبوا من قبل زملاء لهم في العمل، فعلى سبيل المثال؛ طبيب أو متصرف أو إداري لا يجد نفسه في الخطاب السياسي العام ينخرط في إحدى الهيئات التابعة لحزب معين، هيئة الأطباء أو هيئة المتصرفين بالحزب.. وخطوة تلو الأخرى يجد نفسه يشتغل مع مجموعة تثير اهتماماته بشكل جيد وبالتالي يجد نفسه مع المجموعة ثم مع المنظمة التابعة للحزب ثم داخل هياكل الحزب.

*جدول 2. نسب الفئات الاجتماعية لكل حزب على حدة

| حزب الاتحاد الاشتراكي | حزب التجمع الوطني للأحرار | حزب العدالة والتنمية | حزب الحركة الشعبية | حزب الاستقلال | حزب الأصالة والمعاصرة | حزب التقدم والاشتراكية | حزب الاتحاد الدستوري | |

| الموظفون في القطاع العام | %35 | %5 | %40 | %50 | %45 | %50 | %40 | %30 |

| عمل حر | %25 | %30 | %10 | %30 | %20 | %5 | %20 | %20 |

| المستخدمون في القطاع الخاص | %30 | %30 | %20 | %15 | %20 | %20 | %30 | %30 |

| الطلبة | %10 | %20 | %25 | %5 | %0 | %25 | %10 | %10 |

| العاطلون عن العمل | %0 | %15 | %5 | %0 | %15 | %0 | %0 | %10 |

تبدو هذه النسب معبِّرة عن أن الأفراد المنخرطين في الأحزاب السياسية هم أعضاء ينتمون لمختلف الفئات الاجتماعية، لكن ما يثير الاهتمام أكثر ينصرف إلى طبيعة الفئات الأكثر حضورًا داخل حزب التجمع الوطني للأحرار والتي اتسمت بهيمنة الفئات التي تنشط في القطاع الخاص والأعمال الحرة على باقي الفئات مع انعدام شبه تام للفئة التي تدخل في إطار الوظيفة العمومية، وقد يمكن أن نرد هذا الأمر إلى طبيعة الحزب باعتباره حزبًا ذا مرجعية ليبرالية من جانب، ومن جانب آخر هيمنة رجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة على قيادة الحزب، وبالتالي يبدو لنا أن هذا المعطى قد يكون سببًا في إحداث التأثير على عملية الانخراط خاصة إذا أخذنا الجانب المتعلق بشبكة العلاقات؛ إذ سيكون من البديهي وجود فئات معينة بشكل أكبر من فئات أخرى.

إذا توجهنا إلى نسب الطلبة الموجودين داخل كل حزب سنعثر على أن نسبتهم تبقى أيضًا ضعيفة، وعلى الخصوص حزب الاستقلال الذي لم تصادف عينة المبحوثين داخله أي عضو شاب ما زال يتابع دراسته في أحد الأسلاك الجامعية، وفي نظرنا أنه يمكن إيعاز هذا الضعف إلى غياب الأحزاب السياسية عن الساحة الجامعية التي يفترض أن تكون مرتعًا لتوجيه الطلبة نحو الانخراط الحزبي، وهو الدور الذي سبق وأن لعبه الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، إبان الستينات كفضاء أسهم في استقطاب وتكوين أغلب نخب الأحزاب اليسارية.

من هذه الفكرة تطل علينا دراسة لباحثيْن فرنسيين أُنجزت عن انخراط الشباب فئة الطلبة في السياسة، لتسدل الستار على تجربة توحي بأن الطلبة يوجدون في السياسة وفي الأحزاب السياسية ويصوِّتون باستمرار؛ إذ من أصل عينة شملت 800 شاب(ة) وطلبة فرنسيين، عبَّر 75% منهم عن أنهم يصوتون بصفة منتظمة، إضافة إلى أن %85 منهم يرون أن انخراطهم يمكنه المساهمة في تحقيق الكثير من الأشياء الإيجابية سياسيًّا وقادرًا على إحداث التغيير، وفي المقابل رأى 81% منهم أنه من المهم تكريس الوقت للاشتغال من داخل الأحزاب السياسية والجمعيات السياسية والطلابية رغم قلة وقت الفراغ الذي يلزم الطلبة بالقراءة أكثر والتحضير لفترات اجتياز الامتحانات(37).

تبدو هذه الملاحظة بدورها نسبية إذا ما تم إسقاطها على المعطيات التي نحن بصدد تحليلها؛ حيث تستوقفنا دراسة أنجزت عن السلوك الانتخابي للشباب الجامعي بالمغرب، والتي تثبت عكس ما خلص إليه البحث المشار إليه أعلاه؛ حيث بيَّنت أنه من أصل 445 طالبًا وطالبة فقط 97 منهم من شاركوا في الانتخابات الأخيرة لسنة (2021)، و10 أفراد منهم من يرون أنفسهم قريبين للأحزاب السياسية(38)، وهذا الوضع يؤشر إلى ضعف الولوج إلى الفضاءات الحزبية وقد يأخذ بعين الاعتبار التحولات التي طرأت على الساحة السياسية والحزبية خصوصًا مع بداية الألفية الثالثة.

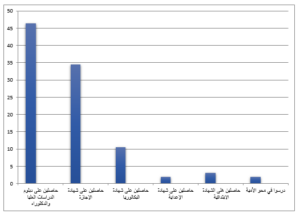

تتبُّع الفئات المنخرطة داخل الحزب السياسي المغربي يؤكد أن المكانة الاجتماعية للأعضاء تتفاوت فيما بينها مع ترجيح كفة بعض الفئات لصالح فئات أخرى. إننا هنا أمام مزيج يُنظر إليه كعامل إيجابي يبين قدرة انخراط كافة الفئات من المجتمع المغربي داخل الأحزاب السياسية، وكيف ما كانت نوعية هؤلاء الأعضاء فإن المهم فيها أن لها مسارًا أكاديميًّا لا بأس به قد يدفع إلى اعتبار أن للأحزاب السياسية المغربية نخبًا يمكن الاعتماد عليها في عقلنة المشهد السياسي.

* شكل 3. المستوى الدراسي للمنخرطين في الأحزاب السياسية

حسب هذا المعطى والذي يهيمن فيه حاملو الشهادات العليا على التنظيمات الحزبية، تتسم البنية التنظيمية لهذه الأحزاب إذن بأحد العناصر الرئيسية التي يتم من خلالها تحديد نخبوية الأعضاء من عدمها، لعل من إحدى السمات التي تعبِّر عن أن هؤلاء يدخلون في دائرة النخبة انتماءهم لفئة اجتماعية تبدو أكثر تفوقًا وتميزًا عن باقي الفئات. إن النخبة ها هنا تحيل إلى مجموعة من الأفراد الذين يشكلون استثناء في المجتمع أو بالأحرى الطبقة العليا من الجمهور؛ إذ “إنهم فئة محدودة ومترابطة ومتجانسة ذات كفاءات عالية، ولا يمكن الانتماء إليها إلا باستكمال معايير محددة”(39).

خامسًا: تداعيات الانتماء الحزبي على الأعضاء

في تجربة الأفراد داخل التنظيمات السياسية والحركات الاجتماعية يكون الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه بالأساس، هو العمل على جعل الفرد يذوب في التنظيم وينصهر داخل هياكله ومكوناته، ومن ثم إيجاد مكانة خاصة لهذا الفرد داخل برنامج التنظيم وأنشطته، لجعله ينخرط بصفة دائمة ومستمرة، مهما كانت طبيعة عضويته، وهذا عين ما يحدث في تجربة الحركات الإسلامية خلافًا لمعظم التنظيمات السياسية وعلى الخصوص الأحزاب اليسارية. نكتفي هنا بالإشارة إلى دراسة عن “جماعة الإخوان المسلمين من الداخل”(40*)، والتي بيَّنت أن معظم أفراد التنظيم يشاركون بصفة دائمة ومستمرة تحت خانة العضوية متعددة المستويات نتيجة القدرة على بناء هوية جماعية خالصة، ووفق أنشطة محددة يجد فيها كل عضو نفسه، تستخدمها الحركة لضمان تماسكها ووحدة تنظيمها.

هذا المثال مردُّه فقط التدليل على أن مشاركة الأعضاء في التنظيم الذي ينتمون إليه، كيفما كان، قد يؤثر في البيئة الخارجية له ويسهم في تشكيل قناعة مدارها أنه تنظيم ليس بالجامد وإنما يعرف دينامية تساعده على الاستدامة وكسب الكثير من المصداقية. فهل تسعفنا تجربة الأعضاء داخل الأحزاب السياسية المغربية لبناء نفس الفكرة في أن من تداعيات الانخراط الحزبي على الأعضاء داخل هياكل التنظيم المشاركة بصفة دائمة ومستمرة؟

يلازم الإجابة عن السؤال أعلاه تتبع التجربة الفردية للأفراد المنخرطين وما تقتضيه مجموع إجاباتهم، والتي إن غلب عليها طابع المشاركة بصفة دائمة ومستمرة، فهي بالكاد يصعب أن تصل إلى المشاركة التي يقوم بها الأفراد داخل التنظيمات الإسلامية(41)، وفيما يلي نسب الأفراد الذين عبَّروا من داخل التنظيمات الحزبية عن أنهم يشاركون بشكل جيد ودائم داخل هياكل الحزب؛ إذ بلغت نسبتهم 52.5%، وكان توزيعها حسب كل حزب على حدة كالآتي.

* جدول 3. الذين عبَّروا عن أنهم يشاركون داخل الحزب بصفة دائمة ومستمرة

| الأحزاب السياسية | النسب المئوية | عدد الأفراد |

| حزب الاتحاد الاشتراكي | %75 | 15 |

| حزب التجمع الوطني للأحرار | %70 | 14 |

| حزب العدالة والتنمية | %50 | 10 |

| حزب الحركة الشعبية | %70 | 14 |

| حزب الاستقلال | %30 | 6 |

| حزب الأصالة والمعاصرة | %50 | 10 |

| حزب التقدم والاشتراكية | %40 | 8 |

| حزب الاتحاد الدستوري | %35 | 7 |

تأتي هذه النسب لتعبِّر عن نسبية المشاركة الداخلية للأفراد داخل الأحزاب السياسية بصفة دائمة ومستمرة، ذلك أنه من وحي هذه التجارب الفردية، تبدو لنا مسألة الأقدمية داخل الحزب أو بالأحرى سنة الدخول للحزب مؤشرًا على نشاط العضو من عدمه؛ إذ الملاحَظ على هذه العيِّنة أنه كلما تقدمت عضويتها داخل الحزب تقلصت معها الاعتيادية في ممارسة الأنشطة الحزبية بشكل مستمر. وقد جرى تسجيل هذه الملاحظة عبر جرد المدة التي قضاها كل عضو في الحزب من الأعضاء الناشطين وقد كانت نسبهم كما هو مبين في الجدول الآتي:

*جدول 4. يوضح أنه كلما ازدادت المدة التي قضاها العضو داخل الحزب قلَّ نشاطه

| التقسيم الذي أقمناه للعيِّنة | نسب الأعضاء الذين عبَّروا عن أنهم يشاركون بصفة دائمة ومستمرة |

| الذين انخرطوا ما بين سنة 1975-1992 | %8,3 |

| الذين انخرطوا ما بين سنة 1993-2012 | %29,7 |

| الذين انخرطوا ما بين سنة 2013-2022 | %40 |

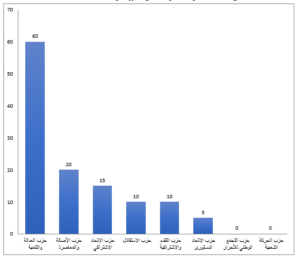

ولئن كانت مجموعة من الدراسات السابقة حاولت إدخال العمل الحزبي في باب المفلس وغير المجدي، بناء على النتائج التي توصلت إليها عن طريق تمثلات المواطنين للأحزاب السياسية باعتبارها مؤسسات لا تحوز الثقة ولا تعبِّر عن احتياجاتهم فإن هذه الفكرة لا تتناسب مع ما عبَّر عنه الأفراد الذين أُجريت عليهم هذه الدراسة؛ إذ ما أفصح عنه هؤلاء الأفراد يبين أن الانخراط داخل الحزب السياسي؛ يلعب دورًا مهمًّا في تقليص الثقافة السياسية السائدة، فعندما طرحنا على المبحوثين سؤالًا من قبيل: “هل انخراطك في الحزب رفع عندك منسوب الثقة في العمل السياسي والحزبي والمشاركة السياسية؟”، أكَّد 125 منهم الإجابة بـ”نعم”؛ إذ إنهم يثقون في العمل السياسي الحزبي ويعتبرونه من أهم تعبيرات المشاركة السياسية، مقابل 35 أجابوا بالنفي.

*شكل 4. منسوب الثقة في العمل السياسي والحزبي لدى المنخرطين

إن الأفراد الذين دخلوا حزب الحركة الشعبية هم الأكثر ثقة في العمل السياسي والحزبي بنسبة وصلت 95% مقارنة مع باقي الأحزاب، في حين تبقى النسبة الأقل من عينة كل حزب ممن عبَّروا عن أنهم على وعي بكون تجربتهم الحزبية رفعت عندهم منسوب الثقة، من نصيب حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية بنسبة لم تتجاوز 60% لكل واحد منهما.

هكذا إذن، وبفعل هذه المعطيات التي حصلنا عليها يتبين لنا أن علاقة المبحوثين بالأحزاب السياسية ما زالت تكتسي بعدًا إيجابيًّا، ولربما قد يعود هذا الأمر لسبب بسيط، هو أن هؤلاء اكتسبوا هذه الثقة بعد دخولهم للحزب، مما يمكن معه افتراض أنه لولا خوضهم غمار التجربة الحزبية لما كانوا في عداد ممن نجحوا في الخروج من هذه السردية السائدة في ذهن عموم المواطنين، لذلك فحتى الأطروحة التي تدافع عن تراجع الثقة في العمل الحزبي تبقى واردة لأنه وجدنا أيضًا أن حوالي 22% من المبحوثين اتجهوا إلى اعتبار دخولهم للحزب أسهم في انهيار أملهم في الممارسة السياسية من داخل الحزب السياسي.

لا جدال في الأهمية التي تمثلها مسألة الديمقراطية الداخلية للأحزاب السياسية عند الأفراد المنخرطين داخل هياكل الحزب السياسي؛ ذلك أن تأكيد هذه الفرضية يعود بالأساس إلى فكرة مفادها أن الانتماء إلى الحزب السياسي يغير العديد من التمثلات التي تزدري السياسة والعمل الحزبي، لتقوم محلها تصورات تقوم على مسألة الحضور الدائم داخل الحزب السياسي باعتباره يعكس جوهر الديمقراطية ويوسع من نطاق المشاركة السياسية. كما أن الوجود في قلب العملية السياسية والمساهمة في دمقرطة المؤسسات يغيِّر لدى هؤلاء الأفراد العديد من القناعات الجاهزة عن العمل الحزبي؛ إذ يصبحون من المساهمين في دمقرطة هياكل الحزب ومن المدافعين عن الديمقراطية الداخلية وإن بدت في بعض اللحظات مهزوزة نتيجة شيوع بعض الممارسات غير السوية، لذلك عبَّر أكثر من 90% ممن أجريت عليهم هذه الدراسة أن الديمقراطية الداخلية للحزب تبقى مسألة ضرورية وفي غاية الأهمية.

نضيف مسألة أخرى، وهي في غاية الأهمية، ترتبط أيضًا بتداعيات الانخراط الحزبي على الأفراد، ففي اللحظة التي يحسون فيها باليأس من تجربتهم الحزبية، فإما أن يذهبوا إلى حزب آخر في صورة “الترحال السياسي” نتيجة عدم حصولهم على التزكية أو ما يشابه ذلك، وإما يغادرون الحزب بصفة نهائية دون أن تكون الوجهة نحو حزب آخر، إذا أردنا أن ندفع بهذا التمييز إلى الوضوح أكثر نعود إلى العينة المبحوثة من خلال السؤال الذي طرحناه عن مآل تجربتهم الحزبية باعتبارهم “هل لا يزالون منخرطين في الحزب الذي انخرطوا فيه أم غادروه؟”، والذي اتسم عند البعض بأخذ موقف من التجربة الحزبية تُرجم في مغادرة الحزب وعدم الرغبة بالانخراط في العمل الحزبي بشكل نهائي، وقد وصلت نسبة هؤلاء إلى 15% من المبحوثين وبصفة متفاوتة عند كل حزب؛ إذ يبقى كل فرد له ما يكفيه من الحجج لتبرير سبب مغادرته. في المقابل، عبَّر 85% عن أنهم لم يغادروا الحزب الذي انخرطوا داخله إذ إنهم مستمرون بالنشاط داخل هياكله ولهم ما يكفي من الأسباب لتبرير ذلك.

*شكل 5. النسب المئوية للمنخرطين الذين غادروا الحزب بصفة نهائية

إذا تأملنا نسب الأفراد المغادرين للحزب(42) الذي انخرطوا فيه سنعثر على تبوء حزب العدالة والتنمية لأعلى نسبة وصلت إلى %60، تليه باقي الأحزاب بنسب متدنية مختلفة ما عدا حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية اللذان لم يغادرهما أي عضو، والحال أن استحضار أسباب مغادرتهم كلما حاولنا تحديدها إلا ووجدنا أنها لا تخرج عن التبريرات التالية: إما موضوعية كانعدام الثقة من خلال وجود ممارسات لا تستوي مع مبادئ الحزب، وغياب الديمقراطية الداخلية داخل الحزب، وإما ذاتية تعود لحدوث نوع من التحول في التوجهات الفكرية للأفراد وأخذ موقف من القيادة السياسية والتنظيم الحزبي.

*جدول رقم 5. جدول يبين بعض تعليلات المغادرين لتنظيماتهم الحزبية

| رقم المبحوث حسب ترتيب الاستبيان | الحزب الذي ينتمي إليه | أسباب مغادرة الحزب |

| استبيان رقم (41) | حزب العدالة والتنمية | التوصل إلى قناعة سياسية بأنه يستحيل التغيير في المغرب بواسطة الأحزاب. |

| استبيان رقم (42) | حزب العدالة والتنمية | سقوط الحزب في أخطاء سياسية كالتطبيع مع إسرائيل. |

| استبيان رقم (47-50-53-60) | حزب العدالة والتنمية | حدوث نوع من التحول في الأفكار والمرجعية وعدم الاقتناع بالتوجهات الفكرية الحالية للحزب. |

| استبيان رقم (53-58-59) | حزب العدالة والتنمية | الإحباط بسبب البلوكاج الحكومي سنة 2016 وإعفاء بنكيران، وضعف القيادة التدبير السيء للشأن العام. |

| استبيان رقم (9) | حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية | صعود إدريس لشكر للكتابة العامة للحزب |

لا يترتب على عدم رضا الأفراد عن العمل السياسي داخل الأحزاب السياسية مغادرة الحزب فقط، بل هناك من يرون أن التجربة الحزبية بالنسبة لهم تبقى مصدرًا للارتقاء الاجتماعي وتحقيق غايات معينة من جانب، ومن جانب آخر أنه يظل الحزب الذي انخرطوا فيه حزب كفاءات بامتياز. من وحي هذه التجربة أدركنا أن هذين العاملين يعتبران من بين أبرز الأسباب التي أسهمت في انعدام وجود المغادرين في صفوف حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.

*جدول رقم 6. يبين دوافع الاستمرارية لدى بعض الأعضاء داخل تنظيماتهم الحزبية

| رقم المبحوث حسب ترتيب الاستبيان | الحزب الذي ينتمي إليه | أسباب البقاء في الحزب |

| استبيان رقم (23- 28-33) |

حزب التجمع الوطني للأحرار | طموح سياسي ولكي يصبحوا أثرياء |

| استبيان رقم (37) | حزب التجمع الوطني للأحرار | أتطلع إلى ضمان مستقبلي داخل الحزب |

| استبيان رقم (31-32) | حزب التجمع الوطني للأحرار | لأن الحزب حزب كفاءات |

| استبيان رقم (24-25-30-34-38) | حزب التجمع الوطني للأحرار | لثقتهم في الوعود التي قدمها لهم من خلال برنامجه الانتخابي وانتظارهم لتطبيقها على أرض الواقع |

| استبيان رقم (63-64) | حزب الحركة الشعبية | الرغبة في الوصول إلى قبة البرلمان والدواوين الوزارية |

| استبيان رقم (71-72) | حزب الحركة الشعبية | تحقيق غايات شخصية |

هل يمكن أن نذهب بناء على هذه المعطيات إلى تفسير نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021 وبالتالي ربط أثر انخراط الأفراد أو تخليهم عن الحزب السياسي على العملية الانتخابية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن أكبر نسبة من المنخرطين المغادرين كانت من نصيب حزب العدالة والتنمية الذي حصل على نتائج متدنية ضمن هذه الانتخابات، مقابل تبوء حزب التجمع الوطني للأحرار الذي لم يغادره أي فرد من المنخرطين وحزب الاتحاد الاشتراكي الذي يعرف نسب انخراط لا بأس بها؟

من المجازفة اعتبار أن نتائج الانتخابات(43) ترتبط بعملية انخراط الأفراد بالأحزاب السياسية وبالكيفية التي تشتغل بها وتنشط داخل المجتمع، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ربط هذه النتائج بالكيفية الذي تشتغل بها الأحزاب في المجتمع وبمسارات العضوية داخلها، بمعنى أن مخرجات العملية الانتخابية في المغرب لا يمكن أن تقتصر فقط على فعالية الحزب السياسي، وإنما أيضًا تتم وفق إستراتيجية الدولة التي تخضع لقواعد اشتغال النظام السياسي أخذًا بعين الاعتبار ميزان القوى.

خاتمة

يهمنا في خاتمة هذه الورقة التأكيد على أن مسألة الانخراط داخل الأحزاب السياسية انطلاقًا من العينة المدروسة، لا تزال تكتسي بعدًا إيجابيًّا يتأسس على عنصري التسييس والثقة ورفض كل أشكال الازدراء التي وسمت الأحزاب السياسية المغربية منذ بداية الألفية الثالثة. لقد نهض استثمار انخراط الأفراد داخل الحزب السياسي المغربي بأدوار إيجابية في مسار تجربتهم، وأسهم في بعض اللحظات عن غير وعي في تغيير تمثلاتهم السلبية عن العمل السياسي والمشاركة السياسية؛ إذ تحول انخراطهم هذا داخل التنظيم إلى دعوة إلى دمقرطة الهياكل الحزبية من خلال التأكيد على ضرورة الديمقراطية الداخلية. لكنَّ أخْذَنَا بعين الاعتبار هذا البعد الإيجابي مردُّه إلى مسار هؤلاء الأفراد، والذي تميَّز في كونهم ينتمون إلى الفئة المتعلمة، إن لم نقل: النخبة، ما داموا حاصلين على شواهد عليا. وعن مسألة تداعيات هذا الانخراط فهي توحي بوجود سجال حول الاستمرار في التجربة الحزبية والحفاظ على العضوية من عدمها، ولم يكن هذا الجدال ذا صلة بوقوع الحزب في أخطاء سياسية أو له صلة بالمبادئ فحسب، وإنما أيضًا تحول إلى سجال براغماتي مبني على المصالح بالدرجة الأولى إذ الاستمرار في العضوية يأتي لغرض تحقيق طموح شخصي والاستفادة مما تتيحه التجربة الحزبية من مكاسب.

وبعد أكثر من عقد ونيف على إطلاق الإصلاح المعياري للأحزاب السياسية، تبدو هذه الأخيرة في حاجة أكثر إلى تكثيف نظام العضوية داخل هياكلها ومواكبة التطور الحاصل داخل المجتمع؛ إذ أضحينا اليوم في أمَسِّ الحاجة لتوطيد دعائم العقلانية السياسية وتكريس ثقافة المشاركة السياسية وتدعيم ركائز النظام الديمقراطي، والتخلي عن التصور الأحادي والمطلق للأشياء؛ ذلك أن الديمقراطية تحتاج إلى التلازم بين السياسة والمجتمع، وهو المسعى الذي لا يمكن أن يتم بدون أحزاب قوية بهياكلها وأعضاء ملتزمين، ومواطنين مسيسين لإحداث التغيير، والسعي لبناء قادة سياسيين متميزين يمكن التعويل عليهم لتدبير الشأن العام.

*المراجع

(1) انظر على سبيل المثال الدراسات التالية:

– محمد باسك منار، سمات السلوك الانتخابي للطبقة الوسطى بالمغرب، دراسة ميدانية، (مركز تكامل للدراسات والأبحاث، دراسات وأبحاث، 2021)، نسخة إلكترونية.

– مؤشر الثقة 3، 2022، “الثقة في الإدارة العمومية خلال عصر الوباء”، المعهد المغربي لتحليل السياسات.

– عبد القادر بوطالب، الشباب والسياسي: طبيعة التمثلات وعوامل انحسار ظاهرة الانتساب الحزبي في المجتمع المغربي، مجلة سياسات عربية، العدد 38، مايو/أيار 2019.

(2) Voir: Richard S. Katz and Peter Mair, Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party, “London: SAGE Publications, VOL 1. No.1, 1995”, The online version of this article can be found at: https://bit.ly/420qYuA.

(3) Voir: Lilian Mathieu, La démocratie Protestataire, (Paris: presses de science po, 2011).

(4) Voir: Mounia Bennani-chraibi, Soumis et Rebelles: les jeunes au maroc, (Paris: Le Fennec, 1994).

(5) سبق لكلود بلازولي (Claude Palazzoli) أن تبنى فكرة موت الأحزاب في السياق المغربي وعلى الخصوص أحزاب الحركة الوطنية؛ حيث سعى إلى تفسير هذا الموت عبر تتبع مسار الحركة الوطنية والتوترات التي عرفتها داخليًّا، ومع النظام السياسي المغربي آنذاك، إذ الدراسة التي اشتغل عليها تحمل عنوان “الموت البطيء للحركة الوطنية بالمغرب” نُشرت سنة 1973، وتدور محاورها بالضبط حول ثلاثة أسماء هي: “التحول- القطيعة- الأزمة”. انظر:

– Claude Palazzoli, La mort lente du mouvement national au maroc, «annuaire de l’afrique du nord, vol 8, 1973».

(6) سيصوغ موريس دوفيرجه “Maurice Duverger” تقسيمًا للأحزاب السياسية اتخذ شكلين، ارتبط الشكل الأول بـ”أحزاب الجماهير”، بينما تجسد الشكل الثاني فيما سماه بـ”أحزاب الأطر”، وقد اعتمد في دراسته هذه للتمييز بين هذين الصنفين من الأحزاب على بنية الحزب بالأساس؛ حيث خلص إلى أن حجم عدد الأعضاء داخل هياكل الحزب ليس هو من يحدد طبيعة الحزب وأبعاده، وإنما بنية الحزب وكيفية اشتغاله. تشتغل أحزاب الجماهير بالنسبة للباحث على إيلاء أهمية كبرى للطبقة المتوسطة بتأطيرها وجعلها أكثر اهتمامًا بالسياسة من خلال عملية الاستقطاب التي تتركز أساسًا على التنشئة السياسية. فهي تهدف إلى إنتاج نخب يعول عليها لحظة الوصول إلى التسيير الحكومي، وإدارة مؤسسات الدولة، حيث ضمن هذه الحالة يصبح المنخرطون بمنزلة خزان الحزب وموضوعه ومادته الأساسية، أما فيما يخص تمويل هذا الصنف من الأحزاب فهو يعتمد بشكل أساسي على مساهمة الأعضاء المنتظمة التي عبرها يستطيع الحزب تغطية أنشطته السياسية وحملته الانتخابية. انظر:

– Maurice Duverger, Les partis politiques, (Paris: Armand colin, 1976), P 119- 120.

(7) بخصوص الأسئلة الستة الواردة في الاستمارة والموظفة بالورقة، انظر: انظر ملحق الدراسة.

(8) تتمثل هذه الأحزاب في كل من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية وحزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة.

(9) Robert Rézette, Les partis politique marocaines, (Paris: Puf, 1955).

(10) Douglas Ashford, Political change in morocco, (Princeton, 1961).

(11) William Zartman, Destiny of a dynasty: the search for new institutions, in morocco’s developing society, (univ. of soth Carolina press, 1964).

(12) على سبيل المثال الدراسة التي أنجزتها الباحثة المصرية، فايزة سارة، والتي عبرها استطاعت أن تقوم بتتبع مسار الأحزاب السياسية المغربية والممارسة السياسية لقادة هذه الأحزاب وتمثيلها البرلماني. انظر: فايزة سارة، الأحزاب والقوى السياسية في المغرب، (بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 1990). وأيضًا دراسة الباحثة المغربية، سناء قاسمي، انظر:

– Sanae Kasmi, Le statut des partis politiques au maroc, (Remald: thèmes actuels N 91, 2015).

(13) كالدراسات التي انصبت على حزبي الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، انظر على سبيل المثال: محمد المزواري، تطور المشاركة السياسية في المغرب: من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “1959-1998″، (الرباط: جامعة محمد الخامس-أكدال، أطروحة دكتوراه، 2011).

(14) John waterbury, Le commandeur de croyants: La monarchie marocaine et son élit, (Paris: Presses universitaires de france, 1975).

(15) Remey Leveau, Le fellah marocain défenseur du trône, 2ème édition. (Paris: P.F.N.S.P, 1984).

(17) تتركز أبحاث الباحث الإسباني “برنابي لوبيز غارسيا” على هذا الموضوع بالأساس، انظر: برنابي لويس غارسيا، الانتخابات المغربية منذ 1962 إلى الآن..: دراسة علمية موثقة، ترجمة بديعة الخرازي، ط1(الدار البيضاء: النجاح الجديدة، 2009). وأيضًا، برنابي لويس غارسيا وآخرون، المغرب: الانتخابات ومشكلات الانتقال غير المكتمل، (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2019).

(17) Mohamed Berdouzi, problèms D’interpretation et fondements conceptuels des approches anglo-americaines concernant le Maroc : Etude d’un corpus de ravaux d’anthroplogie et de sciences politique, (Rabat : Université Mohammed 5-Agdal- Thèse Doctorat, 1987).

(18)محمد شقير، أصول الظاهرة الحزبية بالمغرب، “المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، العدد 11-12، 1990″، ص 59-72.

* يتبنى أيضًا الزاهي في إحدى دراساته أطروحة اعتبار الحزب امتدادًا للزاوية، فضلًا عن أنه يجسد أحد الأبعاد التقليدية للتنظيمات السياسية بالمغرب، انظر: نور الدين الزاهي، الحزب والزاوية: الإسلام والسياسة في المجتمع المغربي، (بيروت: إفريقيا الشرق، 2011).

(19) عبد اللطيف أكنوش، واقع المؤسسة والشرعية في النظام السياسي على مشارف القرن 21م، (الدار البيضاء: بروفانس، 1999).

(20) محمد ضريف، الأحزاب السياسية المغربية: من سياق المواجهة إلى سياق التوافق “1934-1999” (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 2001).

(21)يونس برادة، وظيفة الحزب في النظام السياسي المغربي، (الدار البيضاء: جامعة الحسن الثاني، أطروحة دكتوراه، 2000).

(22) حسن طارق، اليسار وأسئلة التحول، (الرباط: دار القلم للطباعة والنشر، 2006).

(23) أحمد بوز، المشاركة السياسية في المغرب: تمويل الحياة السياسية، (الرباط: جامعة محمد الخامس-أكدال-، أطروحة دكتوراه، 2003).

(24) Ghassane Lamrani, Abstention électorale et partis politique au Maroc, (Rabat: Bouregreg, 2015).

(25)للباحثين في مجال السوسيولوجيا دراسات مهمة حول هذا الموضوع، انظر: أسماء بنعدادة، المرأة والسياسة: دراسة سوسيولوجية للقطاعات النسائية الحزبية، (منشورات المعهد الجامعي للبحث العلمي، 2007). ثم أيضًا: محمد موقيت ومحمد الصغير جنجار، القضية النسائية في أيديولوجية الأحزاب المغربية، (الدار البيضاء: منشورات الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، 2008).

(26) انظر: فوزي بوخريص ومليكة موحتي، في سوسيولوجيا الأحزاب السياسية: الأحزاب السياسية بالمغرب بين التنمية المحلية والتنمية السياسية، (الرباط: مطابع الرباط نت، 2019).

(27) من المجلات التي اطلعنا عليها والتي خصصت أحد أعدادها لموضوع الأحزاب السياسية المغربية:

– المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، العدد 11-12، ربيع –صيف 1990.

– مجلة نوافذ، العدد 96 يوليو/تموز 2000.

– مجلة وجهة نظر، عدد مزدوج 36-37، ربيع- صيف 2008.

– مجلة وجهة نظر، العدد 64، ربيع 2015.

– المجلة المغربية للعلوم السياسية، العدد 15، يونيو/حزيران 2015.

– مجلة النهضة، العدد 15، ربيع 2018.

– مجلة تكامل، العدد الأول، أبريل/نيسان 2021.

(28) من بين الملاحظات التي نسجلها في الموضوع، أن أغلب البحوث التي أنجزت عن الأحزاب السياسية والمشاركة السياسية داخل حقل العلوم السياسية بالمغرب هي بحوث نظرية، باستثناء بعض الدراسات الميدانية التي أشرنا إليها، والدراسات التي اشتغلت عليها مونية بناني شرايبي؛ إذ تولي هذه الباحثة أهمية كبيرة للميدان، يمكن الاطلاع على بحثها الآتي، وعبره مجموعة من الدراسات الميدانية التي ضمَّنتها فيه، انظر:

– Mounia bennani-chraibi, partis politiques et protestatations au maroc: 1934-2020, (presses universitaire de Rnennes, 2021).

*يمكن أيضًا الإشارة إلى بعض الدراسات المهمة التي اطلعنا عليها، وُظِّفت فيها الأحزاب السياسية المغربية، عنصرًا أساسيًّا للتحليل:

– Howe Marvine, Morocco: the Islamist awakening and other challenges, (New York: Oxford University Press, 2005)

– Lawrence Adria, ‘Social Movements, Parties, and Political Cleavages in Morocco A Religious Divide?’, in Melani Cammett, and Pauline Jones (eds), The Oxford Handbook of Politics in Muslim Societies (Oxford Academic, 2 Sept. 2020), available: https://rb.gy/w9iu6 ) consulted the 26/04/2023.

(29) Voir: Paul F. Lazarsfeld , Bernard Berelson ,and Hazel Gaudet, The People’S Choice: How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign, (Columbia University Press/ New York, 2022)

– Voir: Loïc Blondiaux, Mort et résurrection de l’électeur rationnel. Les métamorphoses d’une problématique incertaine, « Revue française de science politique 1996/5, Vol. 46 ».

(30) Tournier Vincent, Le rôle de la famille dans la transmission politique entre les générations: Histoire et bilan des études de socialisation politique. In: «Politiques sociales et familiales, N°99, 2010». En particulier, p 61-62.

(31) مصطفى إنشاء الله، المجتمع المدني: حدود المفهوم عند يورغن هابرماس، (بيروت: منتدى المعارف، 2017)، ص 100.

(32) عبد الله العروي، مفهوم الإيديولوجيا، ط5 (بيروت: المركز الثقافي العربي، 1993)، ص 53.

(33) العروي.، مفهوم الإيديولوجيا، م س، ص 53.

(34) François Duparc, Vie et mort des idéologies, « Le Journal des psychologues 2009/2 ,N° 265 », P 66.

(35) الانفعالات التي يحدثها التواصل السياسي قد تفرز عن غير وعي محددات السلوك السياسي للمواطنين، وقد تلعب دورًا بالغ الأهمية يحفز على المشاركة السياسية والانضمام إلى الأحزاب السياسية وتكثيف العضوية داخل هياكلها، خصوصًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث تصبح هذه الأخيرة ضمن هذا السياق أحد الدوافع التي تسهم في الانخراط الحزبي، لكن هذا الأمر لم نصادفه ضمن أجوبة العينة المبحوثة، إضافة إلى أن نسبة متابعة صفحات الأحزاب السياسية المغربية والتفاعل مع أنشطتها على وسائل التواصل الاجتماعي في التجربة المغربية خصوصًا منصة “فيسبوك”، تبقى ضعيفة جدًّا لا تتجاوز 50 فردًا متفاعلًا، رغم اعتماد هذه الأحزاب على خاصية الترويج المدفوع أي الممول (Sponsorisés).

(36) Pour plus de détails, Voir: Brewer Marilynn and Hong Ying Yi and Li Qiong, Dynamic Entitativity: Perceiving Groups as Actors, Sur le lien Suivant, https://short-link.me/NjJV, consulté le 24/09/2024

(37) Lyes Dris et Bugnon Sébastien, L’engagement des jeunes étudiants en politique, (Université de Strasbourg, Mémoir, 2009), Disponible sur: https://bit.ly/3XMVpmaf, consulté le 20/01/2024.

(38) محمد بنهلال، السلوك الانتخابي بالمغرب: حالة الشباب الجامعي، دراسة قيد النشر.

انظر أيضًا دراسة أخرى خلصت تقريبًا إلى نفس النتائج التي خلصت إليها دراسة محمد بنهلال:

– Saloua Zerhouni, Jeunes et politique au Maroc: les motifs de la non-participation institutionnelle, en «Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, N 26, 2019 ».

(39) Jacques Coenen-Huther, Sociologie des élites, (paris: Armand colin, 2004), p 2.

(40) خليل العناني، داخل “الإخوان المسلمين”: الدين والهوية والسياسة، ترجمة، عبد الرحمن عياش، ط1(بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2018).

* لجأنا إلى توظيف هذه الدراسة فقط لبيان قدرة التنظيمات الإسلامية على جعل العضو المستقطب ينخرط بسرعة داخل التنظيم ويجد مكانة له تخوله الحضور والوجود بصفة دائمة ومستمرة في هياكل الحركة، وما دام الحزب السياسي بدوره تنظيمًا يحتوي على هياكل وبه أفراد وله أنشطة، حاولنا إسقاط تجربة الحركة الإسلامية لنوضح أن الأعضاء المنتسبين لها هم أعضاء في الجملة نشيطون. وإن كانت هذه التجربة خاصة بحركة لا تنتمي إلى البيئة المغربية، فإننا لم نعثر على دراسة ميدانية حديثة عن وضعية الأفراد داخل الحركة الإسلامية بالمغرب في الحقل الأكاديمي المغربي، باستثناء دراسة عبد الإله السطي التي سلطت الضوء على دراسة الحركة الإسلامية من جانب تتبع جذور الحركة والأفراد المنتمين لها والتغير الذي طرأ على مسارها، للاطلاع على الدراسة بشكل مفصل، انظر: عبد الإله السطي، الأصول الاجتماعية والفكرية للحركة الإسلامية بالمغرب: دراسة في سيرورة التحول من الراديكالية إلى الاعتدال “1969-2016″، (الرباط: جامعة محمد الخامس-أكدال- أطروحة دكتوراه، 2019).

(41) تحضرنا هنا الأنشطة التي تقوم بها “جماعة العدل والإحسان”، باعتبارها حركة إسلامية، إذ تجد أعضاءها ملتزمين وموجودين بصفة دائمة ومستمرة، على الخصوص في الاحتجاجات التي تدعو لها؛ ما يعطي انطباعًا عامًّا بإرجاع نجاح الاحتجاجات إلى قوة انضباط أعضائها والتزامهم.

انظر: بعض المقالات الصحفية، “مسيرة الرباط، مسيرة جماعة العدل والإحسان بامتياز”، “مسيرة حراك الريف تبرز الحجم الحقيقي لجماعة العدل والإحسان”، الرابط، https://bit.ly/3Y4VTEg، (تاريخ الدحول: 28 يناير/كانون الثاني 224)

(42) توجد دراسة حديثة للباحث محمد سموني عن انفصال الأعضاء عن تنظيماتهم الحزبية والانخراط في صفوف الحركات الاحتجاجية، حيث يدرس الباحث عينة من الأفراد الذين انسحبوا من تنظيماتهم الحزبية، نتيجة مشاركتهم في حراك 20 فبراير. انظر: محمد سموني، بعد الانفصال: دراسة حول سيرورة الانفصال التنظيمي والتحول النضالي بعد حراك 20 فبراير بالمغرب، سلسلة أوراق عمل المجلس العربي للعلوم الاجتماعية، ورقة عمل 30، سبتمبر/أيلول 2024.

(43) بخصوص نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021 بالنسبة للأحزاب موضوع هذه الورقة كانت على الشكل التالي: حزب التجمع الوطني للأحرار تبوأ الانتخابات بحصوله على 102 مقعد، حزب الأصالة والمعاصرة 87 مقعدًا، حزب الاستقلال 81 مقعدًا، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 34 مقعدًا، حزب الحركة الشعبية 28 مقعدًا، حزب التقدم والاشتراكية 22 مقعدًا، حزب الاتحاد الدستوري 18 مقعدًا، حزب العدالة والتنمية 13 مقعدًا. في هذا الصدد من المهم الإشارة إلى أن بعض الدراسات تربط نتائج الانتخابات بنظريات السلوك الانتخابي وتعتبرها مدخلًا لقياس فاعلية الأحزاب من عدمها وموجبًا لتحليل تراجع الأحزاب السياسية، للاستفاضة أكثر، انظر: حسن قرنفل، أصوات الفقراء، (الرباط: دار أبي رقراق للنشر، 2020). ومحمد شقير، السلوك الانتخابي بالمغرب: بين الشفافية السياسية والمقاطعة الشعبية، ط 1(الدار البيضاء، النجاح الجديدة، 2015).

*ملحق

يخص أسئلة الاستمارة الستة الموظفة في الدراسة

س. 1- كيف انتميت إلى هذا الحزب؟ وما الأسباب التي جعلتك تقر بالانخراط داخله؟

| 1.عن طريق صديق أو أحد أفراد عائلتك | ||

| 2.المنظمات الموازية للحزب | ||

| 3.عن طريق وعد تم تقديمه لك لهدف الاستفادة من مصلحة خاصة | ||

| 4.مرجعية الحزب | ||

| 5.تبوء الحزب لمراتب متقدمة في الانتخابات | ||

| 6.اطلاعك على برنامج الحزب | ||

أسباب أخرى، اذكرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

س. 2- ما مكانتك الاجتماعية؟

| 1.طالب | |

| 2.موظف في القطاع العام | |

| 3.مستخدم في القطاع الخاص | |

| 4.عمل حر | |

| 5.عاطل عن العمل |

س. 3- ما مستواك الدراسي؟

| 1.لم يسبق لي أن دخلت المدرسة من قبل | ||

| 2.تعليم غير رسمي في المنزل أو في أقسام محو الأمية | ||

| 3.المستوى الابتدائي | ||

| 4.المستوى الإعدادي | ||

| 5.المستوى الثانوي | ||

| 6.المستوى الجامعي (الإجازة) | ||

| 7.دراسات عليا (ماجستير، دكتوراه) | ||

س. 4- هل تشارك باستمرار في أنشطة الحزب؟

|

نعم |

1. بصفة دائمة ومنتظمة | |

| 2. في بعض الأحيان | ||

| 3. فقط في الحملة الانتخابية | ||

| منذ أن انخرطت لم أشارك | ||

س. 5- هل انخراطك في الحزب الذي انتميت إليه رفع من منسوب الثقة عندك في العمل السياسي والمشاركة السياسية؟

| نعم | |

| لا |

س. 6- هل ما زلت منخرطًا في الحزب الذي انتميت له، أم غادرته؟

| نعم، ما زلت عضوًا في الحزب | |

| لا، غادرت الحزب |

لماذا؟……………………………………………………………………………………………………………………………..