ملخص:

تتناول الدراسة أفكار جمال حمدان عن الجغرافيا السياسية الليبية، وهي أفكار برهنت على قيمتها وصلابتها مع الزمن، خصوصًا مفهومي “الثنائية الإقليمية” و”الأبعاد الأربعة”. وتسعى الدراسة إلى تجريد أفكار حمدان مما لابسها من مواقف ظرفية وتحيزات عرقية، وإضافة بُعدٍ خامس إليها هو البُعد الأناضولي، ثم استخلاص الدلالات الاستراتيجية الباقية لأفكاره، بما يُعين على فهم أفضل للصراع في ليبيا وعليها اليوم.

كلمات مفتاحية: ليبيا، جمال حمدان، الجغرافيا السياسية، البحر المتوسط، العالم العربي.

Abstract:

This is a study of Gamal Hamdan’s views of the Libyan geopolitics, which have proved their value and perseverance over time, especially his concepts of “regional dualism” and “four dimensions.” The study tries to free Hamdan’s ideas from his circumstantial positions and racial bias, adding the Anatolian dimension, and then draw the lasting strategic implications, for a better understanding of the Libyan conflict today.

Keywords: Libya, Gamal Hamdan, Geopolitics, The Mediterranean, The Arab World.

تطمح هذه الدراسة إلى تقديم عرض مُكثَّف للأفكار والتحليلات التي قدَّمها عالم الجغرافيا المصري الشهير، جمال حمدان (1928-1993)، عن الجغرافيا السياسية الليبية، والكشف عن دلالاتها السياسية والاستراتيجية المتجددة، المُعِينة على فهمٍ أعمقَ للصراع في ليبيا وعليها اليوم، ووضْعِها في سياقها التاريخي، بناءً على ما تراكم من معارف بعد صدور كتابه عن ليبيا، الذي يناهز عمره نصف قرن. وتعتمد الدراسة منهج التحليل السياقي المقارِن، فهي تفحص ارتباط نص حمدان عن ليبيا بسياقات الزمان والمكان، وتضعه في سياق الفكر الحمداني بشكل عام، وتقارنه أحيانًا بدراسات مؤلفين آخرين عن الجغرافيا الليبية والتاريخ الليبي، في مسعى للتمييز بين ما صمَد من آراء حمدان وتحليلاته على مدى العقود، وما كان منفعلًا فيه بالسياقات السياسية الظرفية، أو متأثرًا بالخيارات الأيديولوجية التي تبنَّاها، مع الحرص على تجنب الخطايا الكلاسيكية في الجغرافيا السياسية، خصوصًا الجبرية المكانية، والمركزية العرقية.

تبدأ الدراسة بمدخل عام يُبيِّن الملامح العامة للفكر الجغرافي لدى حمدان، ومنهجه الفكري المتفرِّد في دراسة الجغرافيا السياسية، ثم يمتد صُلْب الدراسة باسطًا أمَّهاتِ القضايا التي طرحها حمدان في دراسته للجغرافيا السياسية الليبية، والمفاهيم الأساسية التي شكَّلت مفاتيح تصوره التحليلي في هذا المضمار. كما تتضمن الدراسة تحفظاتٍ مبدئيةً على بعض ما ذهب إليه حمدان، ومراجعاتٍ نقديةً لبعض ما طرحه، ثم تنتهي الدراسة بخلاصات عن بعض الأفكار الباقية من تأملات حمدان في الجغرافيا السياسية الليبية، وبعض الدلالات الاستراتيجية للأفكار التي طرحها، وسبُل استثمار تلك الأفكار في إخراج ليبيا من أزمتها الحالية، وفي تحقيق العدل والحرية للشعب الليبي طبقًا لمبادئ ثورة 17 فبراير/شباط 2011.

- الجغرافيا السياسية الحمدانية

للجغرافيا السياسية عند جمال حمدان نكهة خاصة، فهي ليست وصفًا باردًا للأرض وأبعادها المادية، بل هي دائمًا ممزوجة بالعلوم الاستراتيجية، ومنقوعة في الهوية الثقافية والحضارية. فلم يكن حمدان يكتفي بتحليل الظواهر الجغرافية الجامدة، بل كان يسعى دائمًا إلى “استشفاف واستنتاج دروسها الجيوستراتيجية الأكثر خلودًا وبقاء”(1). ولم يكن يحصر اهتمامه بالظواهر الجغرافية والطبيعية، بل كان دائمًا ما يتجاوز ذلك -بعقله الوقَّاد- ليتأمل الجذور التاريخية والظلال الحضارية التي تُلوِّن الجغرافيا بألوانها، وتسبغ عليها المعنى والمغزى.

وليس من المبالغة في شيءٍ قولُ عبد الرؤوف أبو السعد: إن فكر جمال حمدان “نسيج مركَّبٌ بين الجغرافيا والتاريخ والفعل الإنساني الخلَّاق”(2). فالجغرافيا السياسية عند جمال حمدان حقل معرفي عابر للتخصصات، لذلك فإن فكره “يجمع بين الجغرافيا والتاريخ والسياسة والاجتماع”(3). ويرجع الفضل في هذا المنظور التركيبي إلى الصرامة المنهجية التي أخذ بها حمدان نفسه؛ ذلك أن “العلم عنده لم يكن مجرد سردٍ، أو إثبات وقائع، أو تقرير حقائق، ولكنه ربطُ الواقع والحقائق بعضها ببعض على نظام متَّسق”(4).

وقد أعان جمالًا على شق هذا الطريق المتفرد في الجغرافيا السياسية أنه كان يملك حاسَّة استراتيجية مُرْهَفة، وعبارةً مُشرقة تمنح الفكرة الجغرافية الباردة -حين تفيض من قلمه- جاذبية وسحرًا: “فقد كان -بالإضافة إلى علمه الغزير وثقافته الواسعة- يمتلك ناصية اللغة العربية باقتدار يحسده عليه فقهاء اللغة وشيوخها”(5). ويمكن أن نضيف إلى ذلك شغفه بموضوع تخصصه، علم الجغرافيا. فقد نقل عنه مأمون غريب قوله: “أنا مخلوقٌ جغرافيٌّ، أو حيوان جغرافيٌّ؛ فقد خُلِقتُ جغرافيًّا رغم أنفي.. وأنا أعتقد أن استعدادي الطبيعي للجغرافيا هو الترجمة العلمية لاستعداداتي وميولي الفنية، فأنا اقترب بالجغرافيا من الفن، وأنا تستهويني الطبيعة وجمالها”(6).

يعتبر جمال حمدان علم الجغرافيا السياسية في جوهره نمطًا من “تحليل القوة”(7) الذي يتجاوز السطح والمظاهر العارضة في بنية الدول، ويغوص إلى أعماقها، ويضع اليد على عناصر قوتها وضعفها المطَّردة، من خلال الكشف عن “الجوهر الكامن والدفين في كيان الدولة” و”التشريح الموضوعي للجسم السياسي”(8)، مع وضع كل ذلك في سياق الزمان والمكان والإمكان. وهذا التركيز على العناصر الثابتة في كيان الدولة، وأوجه القوة والضعف في بنيتها، ومظاهر الخطر الاستراتيجي المُحدقة بها، هو الذي منح أفكار حمدان وتحليلاته دلالة باقية، رغم مرور عقود على كتابتها؛ لأن هذه الأفكار “تُرْسي العمل السياسي على أساس متين من النظر الاستراتيجي، سواء اتفقتَ معها أم اختلفتَ”، كما لاحظ أحمد صدقي الدجاني(9).

وينضاف لذلك أن النظر إلى الجغرافيا كعلم لـ”تحليل القوة” أضفى على أفكار حمدان واقعية صلبة، جعلتْ حسن حنفي يقول عن كتاب حمدان “شخصية مصر”: “أعطتني شخصية مصر الأساس الجغرافي للتاريخ والسياسة والاجتماع، وحوَّلتْني من مثالية السماء إلى واقعية الأرض.. من الثقافة إلى التاريخ، ومن العقائد إلى الجغرافيا”(10). وقد لاحظ عبد الحميد حمدان محقًّا أن شقيقه جمالًا “فتح أبوابًا جديدة للمعرفة لم تُطْرَق من قبل، وكان يُوظِّف الجغرافيا لغايات أسمى، مازجًا بين فلسفتها وفلسفة التاريخ، وبينها وبين علوم وفنون شتى، لكي يصل إلى نوع جديد من المعرفة بأسلوب مبتكَر، يَخرُج عن المفهوم التقليدي للجغرافيا”(11). أما جمال نفسه، فقد بسط رؤيته للجغرافيا السياسية في قوله: “الجغرافيا السياسية هي أساسًا العلم الذي يضع الدولة في إطارها الطبيعي الباقي، ويردُّها إلى أصولها الجغرافية الدائمة الوثيقة، يحقِّق أساسها الطبيعي، ويرصد الثوابت والمتغيرات على أطول مدىً ممكن في توجيهها وعلاقاتها، ثم يحدد نقط القوة والضعف الكامنة أو الظاهرة في وجودها السياسي، ومَواطن الخطر أو الخطأ في هيكلها الجيوبوليتيكي. إنها باختصار العلم الذي يضع الدولة ككائن حي في ميزان حسَّاس، كما هو دقيق، وتحت مجهر موضوعي متجرِّد، ليَقيس وزنها السياسي، وموقعها في عالم السياسة، ووقْعها عليه، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا”(12).

وقد كان جمال حمدان يطمح إلى تحقيق مشروع كبير، لم تمهله الأيام ليكمله، وهو كتابة سِفْرٍ عن كل دولة عربية يشرح جغرافيتها السياسية، وما ينبثق عنها من معان ودلالات استراتيجية. وقد تحدَّث شقيقه عبد الحميد حمدان عن هذا المشروع الطموح الذي كان جمال يحمله بين جنبيه؛ فقال: “وحدَّثني جمال -بعد صدور “شخصية مصر” في طبعته الأولى- أنه ينوي أن يكون هذا الكتاب هو الأول في سلسلة تتناول شخصية كل بلد من البلدان العربية”(13). لكن يبدو أن جمالًا استغرقه كتاب “شخصية مصر”، الذي تحوَّل مشروعَ عمره، وتوسَّع من مجلد واحد في طبعته الأولى، إلى موسوعة في أربعة مجلدات وأربع آلاف صفحة، فأسهم ذلك في ضمور مشروعه العربي الكبير. والذي يظهر لنا أن حُبَّ مصر لم يترك في قلب جمال حمدان مساحة كبيرة لأي بلد آخر.

بيد أن كتابًا واحدًا من هذه السلسلة كان له حظه من الصدور، وهو كتابه عن الجغرافية السياسية الليبية. فقد صدر كتاب حمدان عن ليبيا لأول مرة عام 1973 بعنوان: “الجمهورية العربية الليبية: دراسة في الجغرافيا السياسية”، ثم غيَّر الناشرون العنوان فيما بعد -وليتهم ما فعلوا- إلى الاسم الطويل الثقيل الذي ابتدعه القذافي فيما بعدُ، فأصبح الكتاب في طبعاته المتأخرة بعنوان: “الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى: دراسة في الجغرافيا السياسية”!! ومنها طبعة 1996 التي نرجع إليها في هذه الدراسة. فهذا الكتاب هو عمدتنا في تقديم رؤية حمدان عن الجغرافيا السياسية الليبية، مع مقارنات مع بعض ما ورد في أعماله الأخرى، وفي أعمال غيره، حسب الحاجة.

وقد استخدم جمال حمدان عددًا من المفاهيم، فتحوَّلت مفاتيح تحليلية حاضرة في جل كتاباته الجغرافية، ومنها: المَوْضع، والمَوْقع، والأبعاد. وهي مفاهيم قد ترجع جذورها إلى الجغرافي الألماني، فريدريك راتزل (Friedrich Ratzel) (1844-1904)، الذي يوصف أحيانًا بأنه “أبو الجغرافيا السياسية”(14). فقد أفاض راتزل في الحديث عن أهمية حجم الدولة وموقعها ضمن نظريته في “القوانين السبعة للتوسع المكاني”(15). وتأثر حمدان براتزل تأثرًا مضاعفًا: إيجابًا في منظوره التحليلي الصارم وقراءته السياسية للجغرافيا، وسلبًا في ميله إلى الجبرية المكانية ومنزعه القومي المغالي.

ومع هذا التأثر براتزل، فقد شحذ حمدان مفاهيم الموضع والموقع والأبعاد، فمنحها دلالات وظلالًا جديدة. وهو يقصد بالموضع البنيةَ الجغرافية والبشرية الداخلية للدولة، وبالموقع المحيطَ القريب المؤثِّر في الدولة والمتأثر بها، وبالأبعاد ما يفتحه تفاعل الموضع والموقع أمام الدولة من أبواب الفِعل والانفعال. وقد طبَّق حمدان هذه المفاهيم التحليلية على مصر في موسوعته “شخصية مصر”، فأفاض في الحديث عن موضع مصر وموقعها، وعن أبعادها الأربعة التي خصص لها الفصل الأربعين من الكتاب، وحصَرها في أربعة أبعاد، هي: البعد الآسيوي، والإفريقي، والنيلي، والمتوسطي(16). كما أشار في الكتاب ذاته إلى أن السودان -شأنه شأن مصر- له أبعاد أربعة، هي البعد النيلي، والسافاني، والغابي، والبحري(17).

ولعل مفاهيم الموضع والموقع والأبعاد من أهم ما ورَّثَه جمال حمدان لقرَّائه، فهي مفاهيم تحليلية تتجاوز آراءه السياسية العابرة، ويمكن الإفادة منها واستلهامها في دراسة أي حيِّز جغرافي تقريبًا، وفي التحليل الاستراتيجي بشكل عام. وقد طبَّق حمدان هذه المفاهيم على ليبيا -كما طبَّقها على مصر والسودان من قبل- وزاد عليها أَوْجُهًا أخرى من التحليل تراعي سياق الزمان والمكان والإمكان في ليبيا.

- خصائص الجغرافيا السياسية الليبية الثابتة

توصل البحَّاثة، جمال حمدان، في دراسته للجغرافيا السياسية الليبية إلى بعض الخصائص الثابتة التي تحدد موضعها وموقعها وأبعادها، ونجملها في السمات الآتية:

أ- شريط ونواتان وغلافٌ

من حيث الموضِع: استقرأ حمدان بنية ليبيا الجغرافية الداخلية، بحثًا عن “القاسم المشترك في جغرافية ليبيا السياسية التاريخية”(18)، فوجدها بلدًا فسيحَ الأرجاء، هشَّ البناء، قليل السكان، يتركَّز سكانه على الشريط الساحلي الممتد من طرابلس غربًا إلى طبرق شرقًا، فـ”هذا النطاق المتوسطي هو القطاع المعمور الفعَّال حقيقةً في ليبيا… وهو النواة النووية للدولة”(19). إنه “ذلك الكورنيش الحاسم والحاكم، شارعُ ليبيا الرئيسي والشرياني”(20). وبغضِّ النظر عن التقسيمات الإدارية التي تتابعت على ليبيا منذ الاستقلال إلى اليوم، من الولايات الثلاثة في العصر الملكي، إلى المحافظات العشرة بعد ذلك، فإنها تنقسم طبيعيًّا -في نظر حمدان- إلى أربعة أقاليم في شكل أربعة مربعات، هي: طرابلس، وفزَّان، وبرقة، والكفرة. على أن إقليم فزان يمكن إلحاقه جغرافيًّا بإقليم طرابلس، وإقليم الكفرة يمكن إلحاقه بإقليم برقة.

وبذلك، يختزل حمدان الجغرافيا الليبية في شطرين كبيرين، لكل منهما نواة معمورة وحوض صحراوي يحيط بها: “نواتَا طرابلس وبرقة في الشمال، ثم حوْضَا فزَّان والكفرة في الجنوب”(21). فإقليم طرابلس هو نواة الشطر الغربي ومحيطه هو فزان، وإقليم برقة هو نواة الإقليم الشرقي ومحيطه هو صحراء الكفرة. ويختلف إقليم فزان -المعمور نسبيًّا- عن صحراء الكفرة، ومع ذلك، فإن “المعمور الليبي الحقيقي إنما هو نواتا طرابلس وبرقة”(22). أما صحراء الكفرة فنسبة المعمور منها ضئيلة جدًّا، ولذلك وصفها حمدان بأنها “الرُّبع الخالي الليبي”(23)، تشبيهًا لها بصحراء الربع الخالي الشاسعة، التي تغطي الجزء الجنوبي الشرقي من السعودية.

وقد أنتجت الكثافة السكانية المفرطة على الساحل المتوسطي الليبي اختلالات بنيوية عميقة؛ ذلك أن “القلب السياسي الحيوي النابض للدولة يقع على ضلوعها [=على الشريط الساحلي]، بينما القلب الجغرافي النظري أو الهندسي هو قلب ميتٌ تقريبًا من الناحية البيولوجية”(24). وأدت هذه الاختلالات الديمغرافية إلى تفاوت في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الشمال الساحلي والجنوب الصحراوي، ونما جرَّاء ذلك إحساس بالغبن في الغلاف الصحراوي الجنوبي، الذي يشكِّل القسم الأعظم من الجغرافيا الليبية، رغم عدد سكانه الضئيل نسبيًّا.

وقد تحدث حمدان عمَّا وصفه بـ”إهمال الأطراف” في ليبيا، ولاحظ وجود “فارق كبير -بل حاد- في مستوى الحضارة، والخدمات، والاهتمام، بين السواحل والدواخل”(25)، أي بين سكان الشريط الساحلي المتوسطي وسكان الفضاء الصحراوي الشاسع، رغم أن الصحراء الليبية ليست عبئًا على الدولة، فقد ظهرت فيها بعض ثروات النفط والغاز، كما أنها “غلاف لنواة الشمال يحميها بالعمق الاستراتيجي”(26). وقد اتضح ذلك جليًّا أيام جهاد الشيخ الشهيد، عمر المختار، للاستعمار الإيطالي.

على أن الخبير الليبي بالقانون الدولي للبحار، علي أبو سدرة -الذي اطلع مشكورًا على مسودة أولية لهذه الدراسة- يخالف حمدان في فكرتيْ القلب السياسي الليبي الذي يقع على الضلوع، والقلب الجغرافي الليبي الميت، ويقترح تعديلًا على الفكرة الحمدانية عن الغلاف الليبي الصحراوي. ويرى أبو سدرة أن رؤية حمدان قد تصْدُق على عصر ما قبل إلحاق المناطق البحرية بجغرافيا الدول المعاصرة؛ حيث كانت تلك الجغرافيا محصورة في اليابسة دون الماء، لكن تطور ملكية المياه البحرية في القانون الدولي غيَّرت هذا الأمر تغييرًا جوهريًّا، حين ألحقتْ بجغرافيا الدولة مساحاتٍ بحريةً مهمة، هي المياه الإقليمية، والجرف القارِّي، والمناطق الاقتصادية الحصرية…إلخ. وقد امتدت السيادة الجغرافية للدول إلى هذه المساحات البحرية، فأصبحت الدولة تتملكها تملُّكا كاملًا، أو تنتفع بثرواتها انتفاعًا حصريًّا، طبقًا لأحكام القانون الدولي للبحار.

وحين يُطبِّق أبو سدرة هذا الأمر على ليبيا، يتوصل إلى تعديلات مهمة في نظرية حمدان، ويستنتج أن قلب ليبيا السياسي أصبح مطابقًا لقلبها الجغرافي تقريبًا، ولم يعد على ضلوعها الجغرافية كما يقول حمدان، بناء على معطيات تجاوزها الزمن. كما يتوصل أبو سدرة إلى أن الغلاف الصحراوي الليبي في الجنوب -الذي تحدَّث عنه حمدان- أصبح يوازيه غلاف بحري في الشمال من المياه الإقليمية والاقتصادية الليبية، بفضل التطورات الأخيرة في القانون الدولي للبحار. وهذا يؤكد -في نظره- أن قلب ليبيا الجغرافي لم يعد ميتًا كما وصفه حمدان، وأن قلبها السياسي والبشري لم يعد على ضلوعها، بل أصبح في وسطها بين الغلافين الصحراوي والبحري، والبُعدين الرملي والمائي(27). وما قدمه أبو سدرة هنا من ملاحظات ثمينة قد يصلح منطلقًا لمراجعة نظرية حمدان في بنية الجغرافيا السياسية الليبية، وتوسيع تلك النظرية وتعميقها. وسنعود إلى هذا الأمر في ختام الدراسة.

ب- ثنائية إقليمية مزمنة

من معالم الجغرافيا السياسية الليبية ظاهرة “الثنائية الإقليمية” بين الغرب الطرابلسي، والشرق البرقاوي. وهي ظاهرة ضاربة الجذور في الجغرافيا الليبية والتاريخ الليبي، ولها أبعاد سياسية واجتماعية واستراتيجية كبيرة في الصراع الحالي في ليبيا، وعلى ليبيا. وقد توقَّف جمال حمدان طويلًا عند هذه الثنائية، وكان من نفاذ بصيرته إدراكُه أن هذه الثنائية الإقليمية بين شرق ليبيا وغربها هي “أخطر هذه الجبهات وأثقلها بالنتائج”(28). وكأنما يعيش حمدان بين ظهرانينا اليوم، ويتابع يوميات الحرب الليبية الدائرة، والانشطار السياسي الحالي بين شرقها وغربها، رغم أنه توفي منذ نحو ثلاثة عقود، وكتب هذا الكلام منذ نحو نصف قرن. فما قصة الثنائية الإقليمية في ليبيا؟ وما جذورها التاريخية، وأبعادها الجغرافية، وآثارها المستقبلية؟

يفْصِل بين الشطرين الليبيين الكبيرين، الغربي الطرابلسي والشرقي البرقاوي، خليجُ (سرت) -الذي يتمدد البحر المتوسط من خلاله فيما يشبه المثلَّث المائي داخل التراب الليبي- ثم الفاصل الصحراوي الممتد منه جنوبًا إلى نهاية الحيز الجغرافي الليبي. وقد شكَّل هذا الحاجز الطبيعي -تاريخيًّا- معضلة وعائقًا من عوائق الوحدة السياسية الليبية، خصوصًا قبل اكتشاف النفط. وقد كشف حمدان الجذور التاريخية لهذه الثنائية الإقليمية الضاربة الجذور في تاريخ ليبيا السحيق، ولاحظ ظاهرة “الثنائية السياسية”(29) الداخلية، و”الاقتسام الثنائي”(30) الخارجي للأرض الليبية بين القوى المحيطة بها، مستغلة هذه الثنائية الداخلية المزمنة، كلما ضعفت السلطة المركزية الليبية. وفي ذلك يقول حمدان: “من أبرز -إن لم تكن أبرز- ملامح التاريخ الجيوبوليتيكي لليبيا اقتسامُها مرارًا وتكرارًا بين أكثر من قوة خارجية، أو استعمار أجنبي، في وقت واحد. وكان هذا الاقتسام عادة ينصرف إلى برقة وطرابلس في الدرجة الأولى. فنحن نستطيع أن نحصر سبع أو ثماني حالات على الأقل وقعت فيها برقة لقوة أجنبية، في حين خضعت طرابلس لقوة أخرى. على الترتيب: برقة الفرعونية مقابل طرابلس الفينيقية، برقة الإغريقية وطرابلس القرطاجَنِّيَّة، برقة البطلمية وطرابلس الرومانية، برقة بيزنطة وطرابلس روما، برقة فارس وطرابلس الفاندال، برقة الفاطمية وطرابلس إفريقية [=تونس]، وأخيرًا، برقة العربية وطرابلس النورمان والإسبان”(31).

وقد دفع هذا الاستقراء التاريخي حمدان إلى الاقتناع بأنه “لا يمكن لهذه الثنائية الملحَّة المتوتِّرة أن تكون مجرد صدفة تاريخية، بل لابد أنها بصورة ما تركيبٌ ما أصيل في كيان ليبيا الطبيعي، هو بلا شك الثنائية الإقليمية بين هاتين الجزيرتين المتباعدتين اللتين تفصل بينهما شُقَّة صحراوية شاسعة”(32). وربما لم يكن إعلان السنوسيين تأسيس إمارة برقة دولة مستقلة، عام 1949، بعيدًا عن طرابلس والإقليم الغربي، سوى عرَض من أعراض هذه الثنائية الإقليمية المزمنة في ليبيا.

ج- وحدة رغم الثنائية

ومع ملاحظة حمدان أن ظاهرة الثنائية الإقليمية تركيبٌ أصيلٌ في الجغرافيا السياسية الليبية، فقد نبَّه إلى أن ليبيا -رغم ذلك- ظلت كيانًا سياسيًّا واحدًا، عبر حقب تاريخية متطاولة، خصوصًا إبان الحكم الروماني والحكم العثماني. فالوحدة السياسية الليبية ضاربة الجذور في أعماق التاريخ؛ إذ ترجع جذورها إلى العصر الروماني، فقد حكم الرومان حوض البحر المتوسط كله بعد استيلائهم على بلاد اليونان على الضفة الشمالية من المتوسط، وعلى الساحل الإفريقي الممتد على ضفته الجنوبية.

وكان من ثمار ذلك أن توحَّدت ليبيا في ظل حكمهم إقليمًا سياسيًّا واحدًا على مدى خمسة قرون. وهكذا، “لما سقطت الإمبراطورية اليونانية بكاملها لروما، أصبحت برقة -كطرابلس- خاضعةً للنفوذ الروماني الواحد. وكانت هذه أول مرة تتوحَّدان فيها سياسيًّا، وإن يكن ذلك في ظل الاستعمار. كذلك فقد كانت تلك أول مرة تَلْحق فيها فزان بطرابلس وبرقة، وبذلك تتوحد ليبيا كلها في إطار سياسي واحد”(33). ثم تعمقت الوحدة السياسية الليبية في ظل الحكم العثماني المباشر وغير المباشر الذي امتد أربعة قرون، منذ استرجاع العثمانيين طرابلس من فرسان القديس يوحنا الصليبيين، عام 1511، إلى انتزاع إيطاليا لها من أيدي العثمانيين عام 1911. ويتفق باحثون غربيون على أن الحكم العثماني عمَّق الوحدة السياسية الليبية، وأدخل إلى ليبيا إصلاحات إدارية كبيرة، بعد أن وجدها بلدًا ممزقًا غارقًا في الفوضى والإهمال(34). وهكذا، فإن خمسة قرون من الحكم الروماني، وأربعة قرون من الحكم العثماني، رسَّخت الهوية السياسية لليبيا ككيان سياسي واحد ذي هوية متميزة عن غيرها، بينما كانت ليبيا في مراحل أخرى من تاريخها مجزَّأة إلى أقاليم أصغر، أو مندمجة في كيانات أكبر. ويشرح حمدان أصالة الوحدة بقوله: “رغم هذا الاقتسام الثنائي الملحِّ والعميق، فقد عرفت ليبيا الوحدة الإقليمية منذ وقت مبكِّر نسبيًّا، على الأقل منذ الرومان، وزادت أبعادُها وتعمقت بعد ذلك باستمرار، لاسيما تحت الأتراك. وتعني هذه الوحدة النطاق المتوسطي والظهير الصحراوي، أي تضم إلى طرابلس وبرقة فزان وبقية الصحراء المجاورة. وإن دلَّ هذا على شيء فإنما يدل على أساس طبيعي واحد في النهاية، يجعل من ليبيا وحدة إقليمية وسياسية تلقائية بصورة ما، كما يجعل من الثنائية الداخلية خاصية ثانوية مهما أزمنت، وذلك بالقياس إلى الوحدة العامة والأولية، مهما أتت هذه ضعيفة أو متأخرة”(35).

والطريف أن خليج (سرت) بامتداده الصحراوي جنوبًا، وهو الشرخ الأكبر الذي قسَّم ليبيا إلى شطرين، قد تحوَّل -بعد اكتشاف البترول- إلى أكبر لاحمٍ للجغرافيا السياسية الليبية في العصر الحديث، بعد أن اتسمت الأعوام الأولى من استقلال الدولة الليبية المعاصرة بشيء من الغموض حول الوحدة والهوية الوطنية. وهكذا تحوَّل أكبر سبب انفصال في جسد الدولة الليبية إلى أعظم عامل اتصال بين أطرافها المترامية.

فاكتشاف البترول في ليبيا لم يكن مجرد كشف عن ثروة وطنية ذات قيمية استراتيجية، بل كان أيضًا إيذانًا بالتحام الوطن الليبي من أطرافه حول تلك الثورة، وتعضيدًا لوحدته التي كانت مهزوزة قبل ذلك. لقد نقل البترول ليبيا من فكرة الاتحاد الفيدرالي بين أقاليم متباينة، إلى الاتحاد الوطني في دولة منسجمة. وقد لاحظ ذلك حمدان بقوله: “جاء انبثاق البترول أساسًا في حوض سرت، حلقة الانقطاع العمراني بين نواتي المعمور الفعال في طرابلس وبرقة. وقد كان هذا الموقع في الواقع من حسن حظ ليبيا مرتين. فكما خلق نُوَيَّةً جديدة من العمران اللاحم بين النواتين [الطرابلسية والبرقية]، خلق أيضًا بؤرة لأمة تجمَّعت حولها آمال الأقاليم المختلفة، بحيث أصبح البترول أداة توحيد داخلي”(36). وهكذا، فإن “البترول كان عامل الاختزال والانصهار السياسي الحاسم”(37).

وفضلًا عن وحدة الجغرافيا الليبية، فإنها تتسم بانسجام البناء أيضًا؛ فلا يُقِرُّ حمدان بوحدة الجغرافيا السياسية الليبية فحسب، بل يلاحظ كذلك أن “شكلها الهندسي منتظمٌ”(38)، كما هي الحال في دولة مثل مصر، ذات هوية جغرافية وسياسية متماسكة وضاربة الجذور في التاريخ. وفي ذلك، يقول حمدان: “لا شكَّ أن أبرز ما يميز الشكل الجغرافي للدولة [الليبية] اليوم هو الانتظام والاندماج الشديد؛ فليبيا تخرج برقعة سياسية مندمجة ملمومة إلى أقصى حد، تخلو تمامًا من الزوائد والأطراف، أو الأسافين والجيوب الهامشية، بحيث يكاد الشكل الجغرافي للدولة أن يكون مثاليًّا تقريبًا، شأنه في ذلك كثيرًا شأن مصر، المثَل الكلاسيكي لشكل الدولة النموذجي في كتب الجغرافيا السياسية”(39).

ومما منح الوحدة الليبية صلابة أكثر أنها بلد متجانس ثقافيًّا، بفضل الدين الإسلامي واللغة العربية. على أن هذا التجانس الثقافي يحتاج تدعيمًا أكثر، من خلال الاعتراف بالتنوع القومي والمذهبي الموجود، ومنْح الأقليات -مهما قلَّ عددها- حق التعبير عن نفسها ضمن الهوية العربية الإسلامية الجامعة. فالرخاوة التي تعاني منها الدولة الليبية تستلزم مستوى أكبر من التفهم والاستيعاب لحالة التنوع داخلها، بعيدًا عن سياسات الدمج القسري التي درج عليها معمر القذافي خلال عقود حكمه، وخلَّفت مراراتٍ في نفوس بعض المكونات الاجتماعية الليبية، كما ظهر أثناء صياغة مشاريع الدساتير الليبية بعد ثورة 17 فبراير/شباط 2011(40).

- الأبعاد الليبية الأربعة

من معالم الجغرافيا السياسية الليبية أبعادُها الأربعة التي بسط حمدان الحديث فيها؛ فليبيا بموقعها الجغرافي تشكِّل جسرًا بين البر الإفريقي والبحر المتوسط، وصلة وصلٍ بين المشرق العربي والمغرب العربي. فهي “أساسًا قوة بَيْنِيَّة صغيرة الحجم [ديمغرافيًّا لا جغرافيًّا] تتوسط قوتين قُطْبِيَّتيْن كبيرتين”(41)، هما الكتلة المصرية والكتلة المغاربية، وهما كتلتان متقاربتان في وزنهما الديمغرافي. فقد لاحظ حمدان وجود “تقارب تقليدي مثير ولافت -عبر تعدادات السكان الحديثة- بين كتلة مصر السكانية في كفة، وكتلة إقليم أطلس في الكفة الأخرى”(42). وهو يقصد بـ”إقليم أطلس” كل الإقليم الذي تتمدد فيه سلسلة جبال الأطلس التي تربط اليوم أراضي تونس والجزائر والمغرب. ولأن ليبيا دولة بَيْنِيَّة تربط بين كتلتين كبيرتين، وتعاني تاريخيًّا من الفراغ السكاني، فإنها “لا مفرَّ تشكِّل بالضرورة مَمَرًّا أكثر منها مَقَرًّا للقوة”(43)، وهذا سرُّ أهميتها الاستراتيجية، وسبب انكشافها الاستراتيجي أمام القوى البرية والبحرية الصاعدة في محيطها. وفي سياق الفراغ البَيْني هذا، وجد حمدان أوجه شبه مثيرة بين ليبيا وبولندا، فكتب: “فكما تنحصر ليبيا بين البحر والجبال شمالًا وجنوبًا (المتوسط وسلسلة تبستي)، تنحصر بولندا سهلية التضاريس بين ساحل بحر البلطيق في الشمال وسلسلة جبال (الكربات) في الجنوب. وكما تقع ليبيا صغيرة الحجم بين كتلتي الكثافة بين مصر والمغرب، تقع بولندا متوسطة الحجم بين كتلتي السلافية الكبرى في الروسيا (كذا) الأوروبية والجرمانية الضخمة في وسط أوروبا. وتاريخ بولندا كله ومصيرها المعلَّق الدقيق الذي يتلخص في تعرضها الدائم للاجتياح المستمر من جانب كل من الطرفين، ثم للتقسيم وإعادة التقسيم إلى حدِّ الاختفاء الكامل من الخريطة أحيانًا، هذا التاريخ وهذا المصير إن هو إلا وظيفة مباشرة لهذا الموقع الجيوبوليتيكي البيْني الحَرِج”(44).

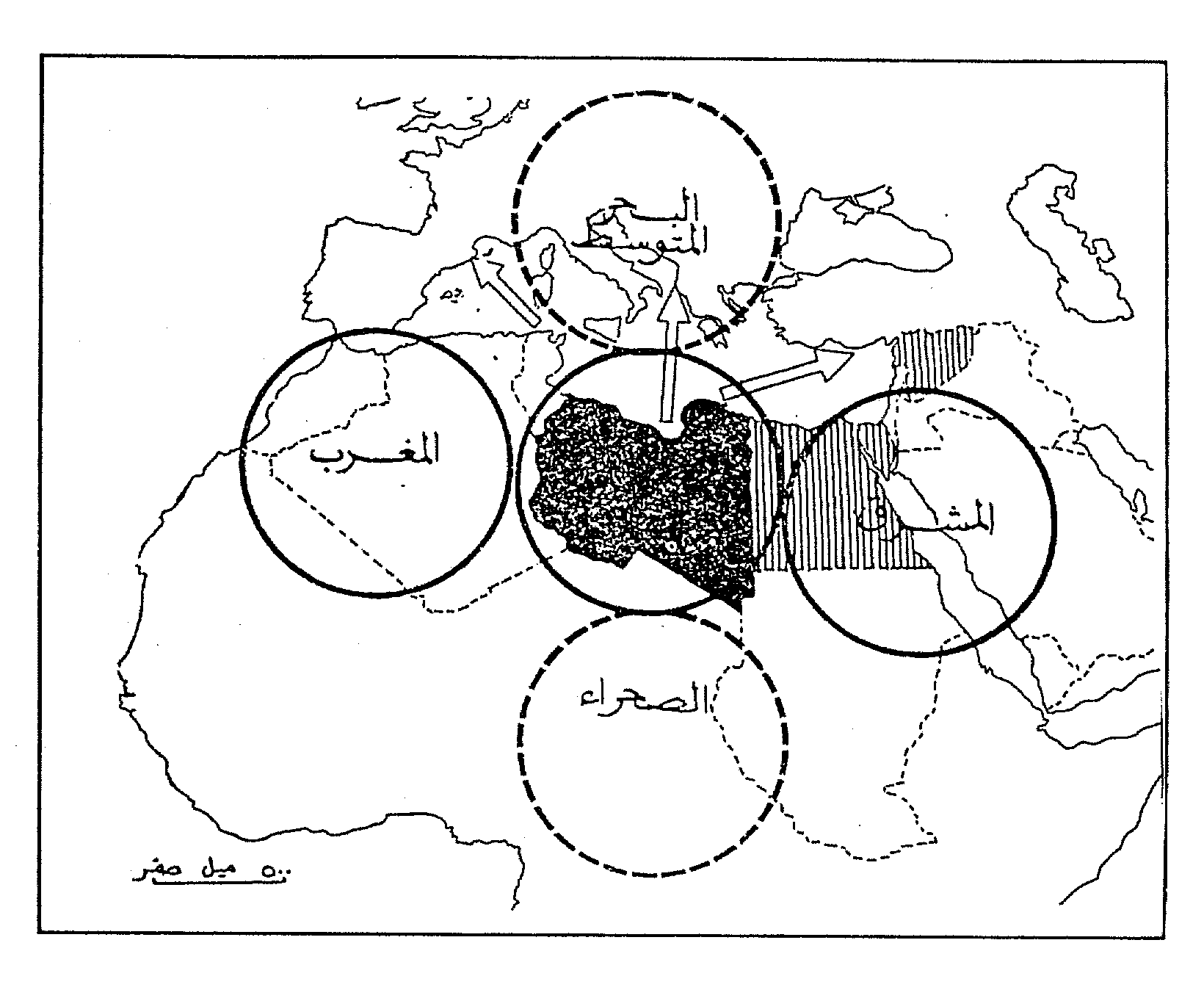

وتطبيقًا لنظريته في الأبعاد المتعددة، وجد حمدان أن ليبيا ذاتُ أبعاد أربعة، يمثل كلٌّ منها دائرةً من العلائق التاريخية؛ وهي دائرة المغرب العربي، ودائرة المشرق العربي، ودائرة البحر المتوسط، ودائرة الصحراء الكبرى. وتمتد أوروبا وراء الدائرة المتوسطية، وإفريقيا وراء الدائرة الصحراوية(45). وتشكِّل كلٌّ من هذه الدوائر الأربعة بُعدًا من أبعاد الذات الليبية، فلا يمكن فهم الجغرافيا السياسية الليبية، والتاريخ السياسي الليبي، دون أخذ هذه الدوائر كلها في الاعتبار.

فهذه الأبعاد الجغرافية والتاريخية هي عصارة الكينونة الليبية “ومن توازنات الشد والجذب بينها تخرج وجهةُ البلد الطبيعية، ويتشكَّل وجهها البشري، وشخصيتها الإقليمية، كما تتحدد بوصلتها السياسية”(46).

الشكل رقم (1) يوضح فكرة الدوائر/الأبعاد الليبية الأربعة كما تصورها ورسمها جمال حمدان(47)

وقد قدَّم حمدان تقييمًا لكل من هذه الأبعاد الأربعة، وأهميته لليبيا على الترتيب:

– البُعد المغربي (أو المغاربي بلغتنا اليوم) هو أهم هذه الأبعاد، وهو عمقُ ليبيا التاريخي والبشري؛ ولذلك “يأتي البُعد المغربي في الطليعة من أبعاد ليبيا جميعًا. فمن دائرة المغرب -قطبِ الأساس بلا جدال- استمدَّت ليبيا سكانها الأصليين جنسًا ولغةً وهم البربر [=الأمازيغ]، كما تحدَّدت معظم ملامح حضارتها وطريقة حياتها اليومية”(48).

– ويلي ذلك في الأهمية البعد المشرقي لليبيا، الذي يربطها بمصر والجزيرة العربية، والمشرق العربي بشكل عام. فهذه الدائرة المشرقية “هي الثِّقل المقابل والمغناطيس المضاد [للبُعد المغاربي]، دون أي تعارض أو تناقض مع ذلك. منها استمدَّت ليبيا عروبتها وإسلامها، أو ثقافتها وعقيدتها، بينما كانت ليبيا هي التي قدَّمت العرب والإسلام إلى المغرب وقدَّمته إليهما”(49).

– ثم يلي ذلك البعد الشمالي البحري، وهو بعدٌ مهم “ارتبطت فيه [ليبيا] وقواه منذ فجر التاريخ”(50). لكن هذا البعد كان مصدر تهديد تاريخي لليبيا، كما يقول حمدان؛ حيث كثيرًا ما كانت العلاقة بين ليبيا وجوارها البحري الشمالي “استعمارًا داميًّا، إما استيطانيًّا وإما استراتيجيًّا، إما نهبَ قراصنة، وإما غاراتٍ صليبيةً…”(51). لكن هذا البعد يحمل فرصًا مهمة؛ إذ “يمكن أن يتطور إلى المشاركة في مشروع وحدة البحر المتوسط، والتعاون بين دول الشرق الأوسط ودول غرب أوربا”(52).

– وأخيرًا يأتي البعد الجنوبي الصحراوي الذي يربط ليبيا بجوارها الإفريقي. ويرى حمدان أن هذا البعد هو “أضعفُ أبعاد ليبيا” وأنه كثيرًا ما كان مصدر خطر عليها “منذ القديم” كما هو شأن بُعدها الشمالي البحري(53). ومع ذلك، “يعطي هذا البعد الإفريقي لليبيا مكانًا ومكانة ملحوظيْن في الوحدة الإفريقية، وفي تدعيم العلاقات العربية-الإفريقية”(54).

– بوابة المشرق والمغرب

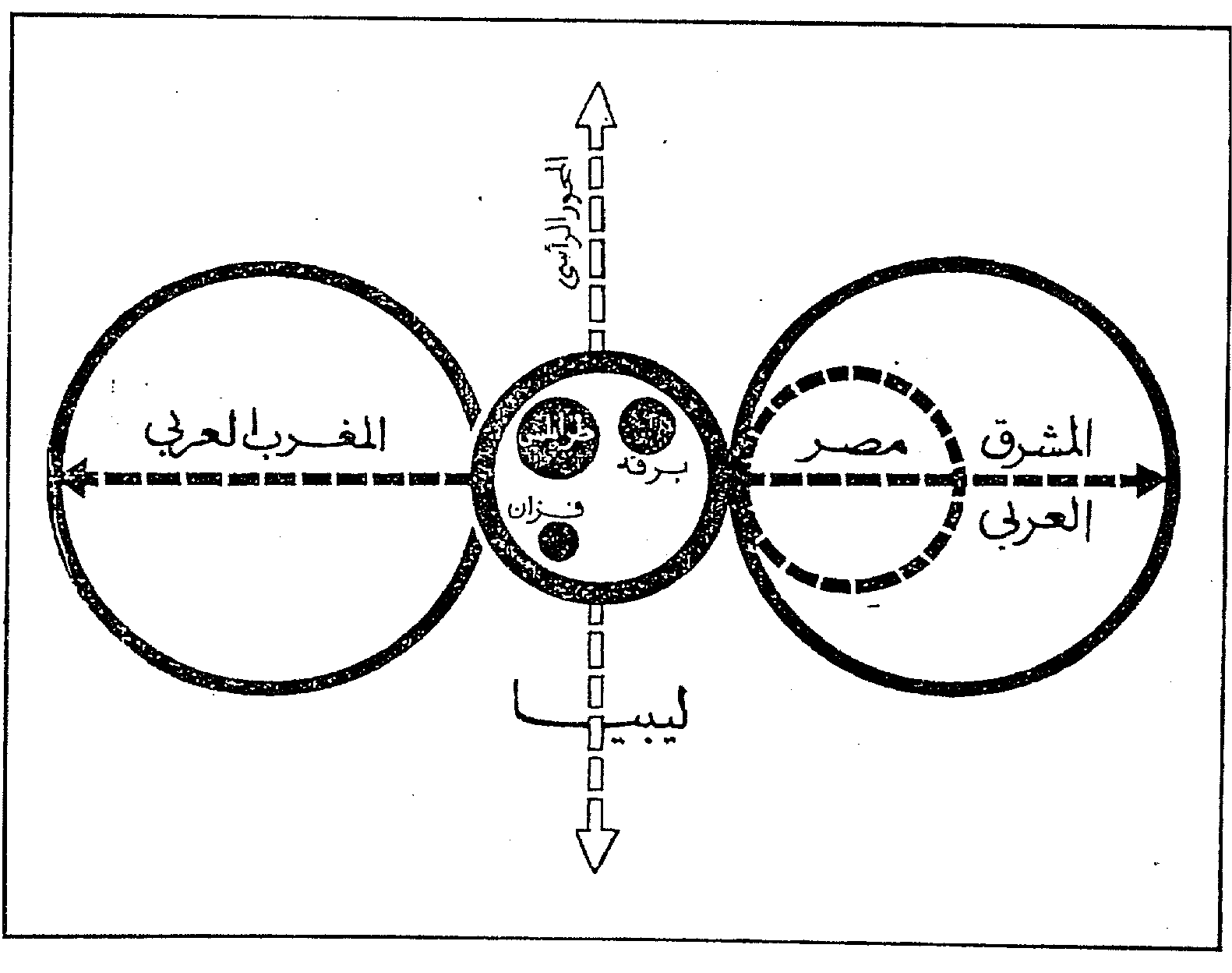

يشكِّل كل بعدين من الأبعاد الأربعة محورًا للتاريخ الليبي والجغرافيا الليبية: محورٌ أفقي مشرقي-مغربي شكَّل هوية ليبيا وانتماءها البشري والثقافي، ومحور رأسيٌّ متوسطي-إفريقي كان دائمًا مصدر خطر عليها كما يرى حمدان الذي يشرح فكرة المحورين هذه بقوله: “ومن تقاطُع وتفاعُل هذه الأبعاد الأربعة، يتحدَّد أيضًا المحوران الأساسيان اللذان تدور حولهما معظم التيارات الرئيسة في حياة ليبيا كما رأينا. فالبعدان الأوَّلان يصنعان معًا المحور الأفقي، العمود الفقري الصلب بلا جدال في توجيه ليبيا الجغرافي، وعلاقاتها المكانية وارتباطاتها الخارجية. أما البعدان الآخران فهما اللذان يؤلِّفان المحور الرأسي، إلا أنه ثانويٌّ بالمقارنة. فالأول هو خط الحياة، بينما الثاني هو خط الخطر. الأول يرتبط بالتعمير، بينما الثاني بالاستعمار. فمن الأول أتت الأصول الجنسية وروابط الدم والعلاقات الحضارية والثقافية الأساسية، في حين لم يجيء من الثاني إلا الغزو والغارات بحرًا وبرًّا”(55).

الشكل رقم (2) يبرز المحورين المشرقي-المغربي، والمتوسطي-الإفريقي، كما تصورهما ورسمهما جمال حمدان(56)

وقد ربط حمدان بين فكرة المحورين وظاهرة الثنائية الإقليمية التي تحدثنا عنها من قبل، فتجاذُب المحورين الأفقي والرأسي، وتنافُس الأبعاد الأربعة، يغذِّيان الثنائية الإقليمية التي تشكِّل إحدى المعضلات السياسية والاجتماعية في ليبيا منذ أمد بعيد. وفي ذلك يقول حمدان: “ومن بين الشد والجذب بين هذين القطبين خرج تاريخ ليبيا تقليديًّا، وهو -كما رأينا مرارًا- أشبهُ بلعبة شدِّ حبلٍ تاريخية، يُناوِبانها فيها كالمد والجزر، بحسب موازين القوة السائدة، وفي الأعم الأغلب يتقاسمانها فيها بينهما: برقة لمصر (تحت الفراعنة مثلًا ثم البطالسة والعرب)، وطرابلس لإفريقية أو المغرب الأدنى أو تونس (كما حدث تحت قرطاجنة وأيام الأغالبة والحفصية). ولم تكن معارك المد والجزر بين الحلفاء والمحور في الحرب العالمية الثانية إلا ترجمة حديثة ومكثَّفة للظاهرة نفسها أساسًا”(57).

كما لاحظ حمدان تجاذبًا في الهوية الليبية بين الدائرتين المغربية والمشرقية لأسباب تاريخية وثقافية؛ حيث “دخلت ليبيا في علاقات حميمة وبعيدة المدى مع المشرق، وخاصة مصر التي كانت تُلقي بظلها الحضاري على برقة، مثلما كانت طرابلس تقع في ظل تونس حضارةً. ولقد كانت ليبيا الإسلامية تتطلع تقليديًّا إلى الأزهر، كما تنظر إلى الزيتونة”(58). ورغم أن ليبيا إحدى دول المغرب العربي الخمس، فإن عوامل الجغرافيا والتاريخ جعلتها أكثر ارتباطًا بالمشرق العربي من الدول المغاربية الأربعة الأخرى (تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا).

ولذلك، لاحظ حمدان أن “ليبيا من المغرب بشريًّا (أنثروبولوجيًّا وحضاريًّا)، ولكنها ليست فيه تمامًا طبيعيًّا (جيولوجيًّا وتضاريسيًّا ومناخيًّا)”(59). ثم توصَّل إلى أن ليبيا “أقل المغرب العربي مغربيةً… وهي أكثره مشرقيةً”(60). ولئن كان حمدان محقًّا في التأكيد على البعد المشرقي الليبي، فقد سبقه ابن خلدون في ملاحظة هذه الظلال الثقافية المصرية، لا في ليبيا فقط، بل في تونس أيضًا. بينما وجد ابن خلدون أن المغرب متأثرٌ أكثر بالتراث الحضاري الأندلسي. يقول ابن خلدون: “وأما المغرب فانتقل إليه -منذ دولة الموحدين- من الأندلس حظ كبير من الحضارة، واستحكمت به عوائدها بما كان لدولتهم من الاستيلاء على بلاد الأندلس… ثم انتقل أهل شرق الأندلس عند جالية النصارى [=إجلاء النصارى للمسلمين] إلى إفريقية [=تونس]، فأبقوْا فيها وبأمصارها من الحضارة آثارًا معظمها بـ[مدينة] تونس، امتزجت بحضارة مصر وما ينقله المسافرون من عوائدها… وعلى كل حال، فآثار الحضارة بإفريقية [=تونس] أكثر منها بالمغرب وأمصاره، لِـمَا تداول فيها من الدول السالفة أكثر من المغرب، ولقرب عوائدهم من عوائد أهل مصر بكثرة المترددين بينهم“(61).

وفي كل الأحوال لا ينبغي النظر إلى هذا التجاذب بين الدائرتين المشرقية والمغربية في ليبيا نظرة سلبية، فلهذا التجاذب وجهه الإيجابي أيضًا؛ لأنه أضاف خاصية أخرى مهمة إلى خصائص الجغرافيا السياسية الليبية، فجعل من ليبيا جسرًا بين مشرق العالم العربي ومغربه، وحلقة وصلٍ بينهما. وهنا أحسن حمدان التشخيص والتعبير حين توصَّل إلى خلاصة عامة، مفادها أن “ليبيا تظل مدخل المغرب وبوابة المشرق، ودونما تعارُضٍ بين البُعدين؛ فهي تمدُّ يدًا إلى الأول، وأخرى إلى الثاني، وتضع قدمًا هنا، وأخرى هناك”(62)، وأنها “حلقة الوصل، عامل الاتصال، وضابط الإيقاع”(63) في العلاقة بين مشرق العالم العربي ومغربه، وأن “رسالة ليبيا -المؤهَّلة لها بالجغرافيا والمرشَّحة لها بالتاريخ- هي أن تكون مفاعلًا وحدويًّا بين المغرب والمشرق، وقدَرها هو أن تجمع بينهما شعبيًّا أو رسميًّا”(64).

– البعد الأناضولي المفقود

لا يمكن أن نترك فكرة الأبعاد الأربعة والمحورين الأفقي والرأسي، دون أن نقف مع بُعدٍ مفقود في تحليل حمدان للجغرافيا السياسية الليبية، وهو البعد الأناضولي. فبدلًا من الحديث عن أبعاد أربعة لليبيا، ربما يكون الأدق الحديث عن أبعاد خمس: ثلاثة أبعاد برية (المشرقي والمغربي والإفريقي) وبعدان بحريان (أناضولي وأوروبي). لكن حمدان لم يمنح البعد الأناضولي حقه من الاهتمام، رغم عمقه التاريخي وأهميته الاستراتيجية. ويكفي دلالة على أهمية هذا البُعد ما أشرنا إليه من قبلُ من حُكم عثماني -مباشر وغير مباشر- لليبيا على مدى أربعة قرون، وصيانة العثمانيين للأرض الليبية على مدى تلك القرون من القوى الأوروبية الصاعدة، المحمَّلة بدوافع الثأر التاريخي والنفوذ الاستراتيجي.

إن حمدان -الذي كثيرًا ما تتلوَّن تحليلاته السياسية بالهوى القومي- وضع البعد الأناضولي ضمن البعد البحري الشمالي، ونظر إلى كل ذلك بمنظور الاحتلال الأجنبي للأرض الليبية، وهو في ذلك يقول: “رغم أنها جاءت مدعوَّة للتحرير، فإن القوة التركية تحوَّلت بالأمر الواقع إلى استعمار تقليدي، وإن يكن من نوع خاص هو الاستعمار الديني، تمامًا كما حدث في الجزائر من قبل وتونس من بعد”(65).

وهذه زلَّة كبيرة من حمدان، تتجاهل الفارق الكبير بين العثمانيين الذين جاءوا إلى ليبيا لتخليصها من تسلط “الفرسان الصليبيين” من الطليان والإسبان، وبين القوى الأوروبية المعادية للشعب الليبي، دينًا وحضارة وثقافة. كما أن الحديث عن “استعمار ديني” في هذا السياق يتناقض تمامًا مع ما أقرَّ به حمدان نفسه من “دور الدين في الصراع والوعي القومي في المغرب العربي كله”(66)، ومع ما لاحظه باحثون غربيون مختصون في الشأن الليبي من عمق الإيمان بالوحدة الإسلامية في ثقافة الليبيين(67).

يندرج هذا الموقف السلبي من حمدان تجاه البعد الأناضولي لليبيا ضمن منظور سلبي -شبه عنصري- تجاه الأتراك وكل ما له صلة بهم. وهو يتجاهل الإسهام التركي العظيم في الذبِّ عن حياض الإسلام وبناء الحضارة الإسلامية نحو تسعة قرون، من تنصيب أول سلطان سلجوقي في بغداد عام 1055 إلى عزل آخر سلطان عثماني عام 1924. ولا يكاد يخلو كتاب من كتب حمدان من هذا التحامل والتحيز ضد الأتراك. ففي كتابه “استراتيجية الاستعمار والتحرير” جعل حمدان الدولة الإسلامية حين حكمها العرب “إمبراطورية تحريرية”(68)، بينما جعل الحكم التركي للعالم الإسلامي نوعًا من “الاستعمار الديني” للعالم العربي؛ حيث “جاء الأتراك في مسوح الدين الإسلامي وتحت قناعه!” كما يدَّعي حمدان(69)، الذي يزعم أيضًا أن ما دعاه “الاستعمار التركي” لبلاد العرب كان “استعمارًا عقيمًا في نتائجه وإنجازاته”(70).

وفي كتابه “العالم الإسلامي المعاصر” يزعم حمدان أن الشعوب التركية بقيادة العثمانيين “قفزت على خلافة الإسلام قفزًا وربما اغتصابًا”(71)، وأنها “وصلت في أخريات أيامها إلى أن تبتز الدين لحساب السياسة، وتستغل الإسلام -في صورة الجامعة الإسلامية- لِتضْمَن بقاءها السياسي”(72). وفي كتابه “شخصية مصر”، يطعن حمدان في تاريخ الأمة التركية وهويتها بطريقة شوفينية فجَّة، ويزعم أنها أمة “بلا تاريخ، بل بلا جذور جغرافية، انتُزِعَتْ من الإستبس كقوة شيطانية مترحِّلة، واتخذت لها من الأناضول وطنًا بالتبني، وبلا حضارة هي، بل كانت طفيلية حضارية خلاسية، استعارت حتى كتابتها من العرب، ولكن أهم من ذلك أنها تمثِّل قمة الضياع الحضاري والجغرافي، غيَّرت جلدها وكيانها أكثر من مرة… وهي في كل ذلك النقيض المباشر لمصر، ذات التاريخ العريق، والأصالة الذاتية، والحضارة الانبثاقية”(73). ثم يردد مزاعمه عن “الاستعمار الديني” العثماني، فيدَّعي أن مصر “خضعتْ -كما خضع المشرق العربي- قرونًا للاستعمار الديني التركي، الذي استغل صفته الدينية هذه، ليُخدِّر العرب عن صفته الاستعمارية”(74).

والحق أن الهوية التركية لا تختلف عن الهوية العربية في شيء: فكلا الشعبين تصدَّرا في تاريخ الحضارة الإسلامية، فاكتسبا هوية ديناميكية مفتوحة، واندمجت في أحشائهما أعداد لا تُحصَى من الشعوب الإسلامية الأخرى، وأصبحت جزءًا عضويًّا من تكوينهما. وقد أقرَّ حمدان نفسه بأن “أغلب العالم العربي هم -لغويًّا- من المستعربين، لا من العرب أصلًا”(75). ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن صُنَّاع مجد مصر الإسلامية -منذ الدولة الطولونية وحتى نهاية عصر المماليك- إنما هم الترك والكرد الأيوبيون، إذا استثنينا الحقبة الفاطمية.

وترجع جذور تحيزات حمدان ضد تركيا والأتراك إلى التمايزات القومية المعاصرة التي نتجت عن تفكيك الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وما ترتب عليها من تقطيع الأرحام التاريخية بين العرب والترك، وإدبار بعضهم عن بعض، ونسيان كثير منهم للتجربة الحضارية المشتركة التي جمعت بينهم على مدى القرون. وفي كل الأحوال، فإن إسقاط مقولات الاستعمار والتحرير المعاصرة على إمبراطوريات إسلامية قديمة تجمع مختلف الأقوام الإسلامية غير موفَّق، وما كان ليقع فيه مفكر كبير بمستوى جمال حمدان لولا الهوى القومي، الذي أعمى كثيرًا من العرب والأتراك المعاصرين عن رؤية ما يجمع بينهم من أرحام دينية وتاريخية.

ويبدو أن حمدان في هذا التحيز ضد الأتراك كان أيضًا متأثرًا بعالِم الجغرافيا السياسية الألماني، فريديك راتزل، الذي تحدثنا عنه من قبل، فقد اطَّلع حمدان على مؤلفات راتزل وأحال عليها باللغتين الألمانية والفرنسية(76). والظاهر أنه أخذ عنه شيئًا من الشوفينية العرقية التي سادت ألمانيا في خواتيم القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين، وكان راتزل متأثرًا بها تأثرًا عميقًا، فلاحظ دارسو تراثه ميله إلى العنصرية والداروينية الاجتماعية(77). وقد أشرنا في بداية هذه الدراسة إلى ضرورة تجنب الخطايا الكلاسيكية في الجغرافيا السياسية، خصوصًا الجبرية المكانية، والمركزية العرقية.

ولو أنصف حمدان لاعترف بأن كلا الشعبين، العربي والتركي -وغيرهما من الأقوام المسلمة- كان له إسهامه في الحضارة الإسلامية. ويكفي لإدراك هذه الحقيقة أن يتأمل المنصف حديث ابن خلدون عن الأتراك وجهدهم في حماية حدود الحضارة الإسلامية وتجديد نضارتها، بعد أن وهَن سلطان العرب، وبالذات في مصر التي ينتمي إليها حمدان ويعشق أرضها من أعماق قلبه. واستمع إلى ابن خلدون في هذا التأمل العميق: “حتى إذا استغرقت الدولة في الحضارة والترف، ولبستْ أثواب البلاء والعجز، ورُمِيت الدولة بكفرة التتر الذين أزالوا كرسي الخلافة، وطمسوا رونق البلاد، وأدالوا بالكفر عن الإيمان، بما أخذ أهلَها عند الاستغراق في التنعُّم، والتشاغل في اللذَّات، والاسترسال في الترف، من تكاسُل الهمم، والقعود عن المناصرة، والانسلاخ من جِلدة البأس وشعار الرجولية. فكان من لطف الله سبحانه أنْ تداركَ الإيمانَ بإحياء رمَقه، وتَلافى شملَ المسلمين بالديار المصرية، بحفظ نظامه، وحماية سياجه، بأن بعث لهم من هذه الطائفة التركية، وقبائلها العزيزة المتوافرة، أمراءَ حاميةً، وأنصارًا متوافيةً… عنايةً من الله تعالى سابقةً، ولطائفَ في خلقه ساريةً. فلا يزال نشءٌ منهم يردف نشئًا، وجيلٌ يعقب جيلًا، والإسلام يبتهج بما يحصُل به من الغَناء، والدولة ترِفُّ أغصانُها من نضرة الشباب”(78).

وإذا صحَّ ما يقوله ابن خلدون عن المماليك في مصر -وهو صحيح- فهو يَصْدُق على العثمانيين من باب أوْلى في بلاد إسلامية عديدة؛ لأنهم بنوا إمبراطورية راسخة الأركان، وكانوا بناة الحضارة الإسلامية وحماتها، ودرعًا للشعوب المسلمة -وأولها العرب- من الغزو الأجنبي على مدى خمسة قرون، ودولتهم لا تُقارن مع الدولة المملوكية في مصر والشام، في قوَّتها وفتوَّتها.

- تَداعِي الأمم وفرص المناورة

إن معالم الجغرافيا السياسية الليبية تكشف السر وراء تداعي الأمم على الأرض الليبية منذ العصور السحيقة. وقد بدأت ملامح ذلك منذ العصر الفرعوني في مصر؛ حيث تواتر الصراع بين القبائل الليبية والدولة الفرعونية، ضمن الصراع المزمن بين البدو الرُّحَّل والفلاحين من أهل الحضَر، أو “بين الرمل والطين” بالتعبير الأثير لدى جمال حمدان(79)؛ فقد “كانت غارات القبائل الليبية على غرب الدلتا لا تنقطع منذ فجر التاريخ، وهي لا تعدو في جوهرها أن تكون مظهرًا للعلاقات المألوفة بين الرعاة والزُّرَّاع، أو بين الرمل والطين”(80). وكانت جيوش فراعنة مصر تتوغل في الأرض الليبية ردًّا على ذلك، فتسيطر على برقة، وقد “اقتصر النفوذ الفرعوني تقليديًّا على برقة أساسًا”(81)، بينما كان النفوذ الفينيقي يمتد إلى طرابلس، في مثال عتيق لظاهرة الاقتسام الثنائي التي تحدثنا عنها من قبل.

وقد استمر تداعِي الأمم على الأرض الليبية في العصور الحديثة، ولم تكن ظاهرة الاقتسام الثنائي غائبة أيضًا عن القوى الاستعمارية المعاصرة، فقد احتلت إيطاليا ليبيا ضمن تفاهم على اقتسام الغنائم وتقاسم النفوذ مع فرنسا؛ فـ”اتفقت فرنسا وإيطاليا، في 1902، على إطلاق يد الأولى في تونس مقابل إطلاق يد الثانية في ليبيا”(82). ولم تكن بريطانيا بعيدة عن هذه التفاهمات، وهي التي اتفقت -ضمنًا- مع فرنسا على استئثار الأولى بمصر، والثانية بغالبية المغرب العربي. لكن ليبيا العثمانية آنذاك بقيت منطقة “فراغ إمبريالي” وحاجزًا بين المستعمرات البريطانية شرقها، والمستعمرات الفرنسية غربها، فمنحها المستعمران لمستعمر ثالث، هو إيطاليا(83). ولم يكن تداعي الأمم دائمًا أمرًا سيئًا بالنسبة إلى ليبيا، كما لاحظ حمدان بحاسته الاستراتيجية المُرهفَة. فقد تحوَّل تنافسُ المستعمرين وجشعُهم أحيانًا إلى ثغرة في الطريق المسدود، ساعدت الليبيين على المناورة السياسية لصالح التحرر من ربقة الاستعمار، والمحافظة على وحدة بلدهم من التقسيم الجغرافي وتقاسم النفوذ.

فإذا كان احتلال ليبيا قد تمَّ باتفاق بين القوى الاستعمارية، مراعاة للتوازن بين أطماع تلك القوى في الإقليم كله، فإن استقلال ليبيا قد تمَّ بسبب “الحرمان المتبادل” بين تلك القوى؛ حيث عجزت بريطانيا وإيطاليا وفرنسا عن الاتفاق على تقاسم الأرض الليبية، وتقسيمها إلى دويلات تسير في فلكها: برقة لبريطانيا، وطرابلس لإيطاليا، وفزان لفرنسا(84). وقد لاحظ حمدان هذه المفارقة فكتب: “من الحقائق الجيوبوليتيكية المثيرة واللافتة أن ليبيا، كما وقعت -في البداية- للاستعمار نتيجةً للعبة القوى، حصلت على استقلالها في النهاية بفضل صراع القوى. والفارق بين الحالتين هو التواطؤ والاتفاق على تقاسم الجائزة الاستعمارية في الأولى، والتضارب والعجز عن الاتفاق إلى حد الحرمان المتبادل في الثانية”(85).

ثم جاء دخول الاتحاد السوفيتي على الخط، باعتباره إحدى الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، ومطالبته بطرابلس بدلًا من إيطاليا، لتنقذ ليبيا من التمزيق؛ حيث فزع الحلفاء الأوروبيون المتحفزون لاقتسام الغنيمة الليبية من دخول الروس على الخط، وحصولهم على موطئ قدم على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط في مواجهة أوروبا، فتنازلوا عن فكرة تقسيم ليبيا، وبادروا بالاعتراف باستقلالها دولة واحدة موحَّدة، “لا رغبة في استقلالها، ولكن إبعادًا للاتحاد السوفيتي، واستبعادًا لخطر تسلله إلى البحر المتوسط”(86). وقد لخص حمدان هذه المفارقة بقوله: “لقد اختلف الاستعماريون، فاستقلَّت المستعمَرة”(87).

- الدلالات الاستراتيجية المتجددة

تتسم العديد من أفكار حمدان عن الجغرافيا السياسية الليبية بالصلابة ومقاومة الزمن، فهي لا تزال تحافظ على قيمتها رغم مرور نحو نصف قرن على كتابتها، والسبب في ذلك هو منهجية حمدان التي تركِّز على العناصر الثابتة من الجسد السياسي، كالموضع والموقع والأبعاد. وفي حالة كتابه عن ليبيا تحديدًا، فإن أفكار حمدان عن المربعات الليبية الأربعة، وعن النواتين وغلافهما الصحراوي، وعن مشكلة اتساع المساحة وندرة السكان، وعن أبعاد ليبيا المتعددة… لا تزال مفاتيح تحليلية ثمينة لأية دراسة سياسية أو استراتيجية للحالة الليبية.

ولا تزال بعض المعادلات الليبية التي تحدث عنها حمدان ثابتة نسبيًّا، فالاختلال بين الوفرة الجغرافية والندرة الديمغرافية لم تتغير كثيرًا منذ أن ألَّف حمدان كتابه قبل نحو نصف قرن، بل إن بعض الدراسات الليبية الحديثة نسبيًّا تشير إلى تراجع النمو الديمغرافي الليبي في العقود الأخيرة، ومنها دراسة للباحث والسياسي الليبي، نزار كعوان، لاحظ فيها تراجع النمو السكاني في ليبيا من 2.8% عام 1995 إلى 1.8% عام 2006(88)، واعتبر “تهديد الفراغ السكاني” أحد التهديدات الاستراتيجية لمستقبل ليبيا، وعبَّر عن خشيته من أن يتم ملء هذا الفراغ من جهة الجنوب أو الشرق(89).

ويكفي من صلابة أفكار حمدان عن الجغرافيا السياسية الليبية، أن عددًا من الكتَّاب الغربيين الذين درسوا ليبيا بعده بعقود لم تخرج كتاباتهم عمَّا توصَّل إليه إلا قليلًا، وكاد بعضها أن يكون تلخيصًا للخطوط العريضة التي ذكرها حمدان، كما هي الحال في مقال الأكاديمي الفرنسي، باتريس غوردين (Patrice Gourdin)، المعنون بـ”جغرافية ليبيا السياسية”(90).

وعلى عكس تلك الأفكار المحتفظة بقيمتها التحليلية إلى اليوم، فإن جُلَّ ما ورد في الكتاب من إحصائيات عن معطيات الوضع الليبي قد تجاوزه الزمن، ويحتاج المهتم بهذه المعطيات إلى الاطلاع على الدراسات الأحدث. كما أن النَّفَس السياسي الذي صاغ به حمدان كتابه قد تجاوزه الزمن أيضًا؛ فقد كتب حمدان كتابه في سياق الحماس لإعلان الوحدة بين مصر وليبيا عام 1972، ضمن ما عُرف باسم “اتحاد الجمهوريات العربية”. وإذا كان يُحمَد لحمدان حماسُه للوحدة بين الدول العربية، فإنه لم يكن مدركًا -فيما يبدو- لهشاشة تلك الوحدة، التي تم إعلانها ارتجالًا على ألسنة أنظمة عسكرية شمولية، يسود الارتياب علاقاتها، ودون تخطيط مؤسسي أو تأسيس شعبي يضمن بقاء تلك الوحدة. فلا عجَب أن انهارت الوحدة المصرية-الليبية بعد ذلك، بل وتحوَّلت إلى مواجهة عسكرية بين معمر القذافي وأنور السادات، فيما عُرف باسم “حرب الأيام الأربعة” في يوليو/تموز 1977.

وتبقى الدلالات الاستراتيجية والسياسية لأفكار جمال حمدان عن الجغرافيا السياسية ذات أهمية بالغة، وهي التي يجب التركيز عليها اليوم بالنسبة لقادة الشعب الليبي وحلفائه السَّاعين إلى تمكينه من تقرير مصيره السياسي، وبناء نظام ديمقراطي حر، بعيدًا عن الاستبداد الداخلي أو الوصاية الخارجية. فالأفكار التي طرحها حمدان تكشف الجذور التاريخية والإطار الجغرافي لعدد من المعضلات التي تعيشها ليبيا اليوم، وتُعِين على التعامل الجدي معها باعتبارها إشكالات بنيوية متجذِّرة، لا مجرد أعراض عابرة للأزمة السياسية الحالية.

وفيما بقي من هذه الدراسة نستعرض بعض الدلالات الاستراتيجية المتجددة لأفكار جمال حمدان عن الجغرافيا السياسية الليبية، ونكتفي من ذلك بثلاث قضايا كبرى، محلية وإقليمية ودولية، وهي: انبعاث الثنائية الإقليمية من جديد في ليبيا بشكل خطير يهدد وحدة البلاد، والانزياح السياسي في أدوار الأبعاد الليبية وفي آثارها على ليبيا، ثم تجدد التكالب الدولي على ليبيا فيما يشبه الأعوام السابقة على استقلالها. وتصلح هذه القضايا الثلاثة لأن تكون بؤرة الاهتمام في تفكير قادة الشعب الليبي وحلفائه، وفي خططهم السياسية والاستراتيجية اليوم.

أولًا: انبعاث الثنائية الإقليمية

إن إحدى أعظم المعضلات التي تعيشها ليبيا اليوم هي التجاذب السياسي الناتج عن الثنائية الإقليمية الضاربة الجذور في الزمان والمكان الليبييْن؛ فثنائية الغرب الطرابلسي والشرق البرقاوي إشكالية موغلة في القدم، كما بسطناه في الفقرات السابقة من هذه الدراسة، وقد تولَّد عن هذه الثنائية -ولا يزال يتولَّد- عددٌ من الحساسيات الاجتماعية والثقافية التي تتجسد أحيانًا في شكل تجاذب سياسي يهدِّد كينونة الدولة الليبية ووحدتها. وكثيرًا ما استغلت القوى الصاعدة في الجوار الليبي والقوى الدولية الطامعة هذه الثنائية، لإضعاف ليبيا، وتسهيل السيطرة عليها، أو على شطر منها على الأقل.

وما نعيشه اليوم من اقتتال بين القوى السياسية والعسكرية الليبية المنشطرة -في مجملها- بين الغرب الطرابلسي والشرق البرقاوي، تجسيدٌ لما يمكن أن تؤول إليه هذه الثنائية الإقليمية في أوقات الأزمات. وقد ألحَّ بعض منظِّري الجغرافيا السياسية الغربيين في الأعوام الأخيرة على هذه الثنائية، ونشروا مزاعم عن هشاشة الكيان السياسي الليبي تاريخيًّا، فيما يشبه تسويق الاستغلال السيء لهذه الثنائية في لعبة النفوذ الدولي بالفضاء الليبي. ومن أبرز هؤلاء المنظِّرين: الأميركي، روبرت كابلان (Robert Kaplan)، صاحب كتاب “انتقام الجغرافيا”(91). وقد أوردنا من قبلُ شواهد التاريخ على الوحدة السياسية في تاريخ ليبيا، بما يكفي لنقض نظرية كابلان عن الهشاشة التاريخية لكيان الدولة الليبية.

وربما يكون المدخل المناسب للتغلب على إشكالية الثنائية الإقليمية اليوم هو التعامل معها باستراتيجية من شقين: متناقضين في ظاهرهما، ومتكاملين في حقيقة الأمر. أولهما: تدعيم قوة السلطة المركزية، من خلال بناء نواة عسكرية وأمنية وإدارية مهنية وصلبة، ومنقادة للسلطة المدنية الشرعية. وليس هذا بالأمر السهل في ظل الاستقطاب السياسي والعسكري الحالي؛ حيث لا يزال بعض الليبيين متمسكين بسلاحهم بدوافع شتى، كما لاحظ إبراهيم فريحات، فبعضهم بسبب “ضعف الثقة في عملية الانتقال السياسي،” وآخرون بسبب “الحرص على إنقاذ ثورة 17 فبراير/شباط”(92).

والشق الثاني من هذه الاستراتيجية هو المرونة السياسية في توزيع السلطة والثروة بما يرفع الإحساس بالغبن أو التميز، ويُنَمِّي روح الولاء للوطن الواحد. فالانتهازية التي حكَم بها معمر القذافي ليبيا أربعة عقود (1969-2011)، وضرْبه بعض مكونات المجتمع ببعض، رسَّخا البداوة السياسية، والرخاوة الإدارية، والانشطار الإقليمي؛ وهذا أمر يحتاج الليبيون إلى تداركه اليوم. ومن غير علاج ناجع للثنائية الإقليمية، والاستقطاب السياسي والعسكري، سيظل خطرُ الاقتسام الثنائي تهديدًا للدولة الليبية، سواء جاء في شكل تقاسم ناعم للنفوذ، أو اقتسام صلْبٍ للجغرافيا الليبية.

ثانيًا: انزياح الأبعاد الليبية

من الدلالات الاستراتيجية المتجددة قضية الأبعاد الليبية الأربعة التي شرحها حمدان باستفاضة. فهذه الأبعاد الأربعة -التي اعتبرناها خمسًا بإضافة البعد الأناضولي إليها- جعلت ليبيا موقع جذب للقوى الإقليمية في حوض المتوسط وحوله، بل للقوى الدولية البعيدة مثل روسيا وأميركا. وكثيرًا ما وضع هذا التجاذب ليبيا في حالة انكشاف استراتيجي أمام القوى الخارجية. بيد أن تغيُّرًا عميقًا قد جدَّ على هذه الأبعاد منذ أن نشر حمدان كتابه عن ليبيا، عام 1973، فيما يشبه الانزياح السياسي في أدوار هذه الأبعاد وآثارها، فضلًا عن بروز البعد الأناضولي، الذي كان ضامرًا في الماضي، وتجاهله حمدان في كتابه:

– فالبعد المشرقي الذي رآه حمدان سندًا ومددًا طبيعيًّا لليبيا أصبح اليوم خطرًا عليها. ولم يكن ذلك بسبب تغيُّر في الوشائج التاريخية والحضارية العميقة التي تربط الشعب الليبي بشعوب المشرق العربي، خصوصًا في مصر، بل لأن هذا الجوار المشرقي أصبح في موقع المفعول به استراتيجيًّا، منذ اندراج مصر في الفَلَك الأميركي-الإسرائيلي، وارتهان سوريا للسطوة الروسية، وانخراط السعودية في حركة الثورة المضادة. لقد مضت تلك الأيام التي كان فيها الليبيون يلجؤون إلى مصر من همجية الاحتلال الإيطالي الفاشي، ويتخذونها عمقًا استراتيجيًّا لمقاومة ذلك الاحتلال، كما مضت تلك الأيام التي كانت فيها ليبيا ممرًّا للسلاح المصري إلى الثورة الجزائرية المجيدة ضد الاستعمار الفرنسي، وحلَّ محلَّها واقع جديد أصبحت مصر فيه اليوم جسرًا لاحتلال جديد مقنَّع، يسعى لوأد الثورة الليبية، والسيطرة على ثروة ليبيا وقرارها. وهذا الواقع الجديد -وإن كان عارضًا طارئًا- يضع ليبيا في حرج استراتيجي كبير.

– والبعد المغاربي الذي تنتمي إليه ليبيا بشريًّا وجغرافيًّا مشلول الإرادة إلى حدٍّ بعيد في التعامل مع المعضلة الليبية، رغم الإمكانات السياسية والعسكرية الكبيرة التي تمكِّنه من ترجيح كفة الديمقراطية والتحرر في ليبيا. ولعل الجزائر تتحمَّل المسؤولية الكبرى في تراخي الدور المغاربي في ليبيا اليوم؛ فالجزائر هي المعادل المغاربي لمصر في الحالة الليبية من حيث الحجم والقوة، وتمتد حدودها مع ليبيا مسافة شاسعة كامتداد الحدود الليبية المصرية، ويقع عدد من حقول نفطها وغازها قرب حدودها مع ليبيا. لكن الحياد السلبي لا يزال يهيمن على الموقف الجزائري في ليبيا، لأسباب كثيرة، ربما يكون أهمَّها التأثيرُ الفرنسي على النخبة الحاكمة في الجزائر، وخوف هذه النخبة من أي موقف يثير حفيظة فرنسا. وتبقى اتفاقية “الصخيرات” التي رتَّب لها واحتضنها المغرب هي النقطة المضيئة في الموقف المغاربي كله. لكن المغرب ليست له حدود مشتركة مع ليبيا، ولا يملك أكثر من المبادرة الدبلوماسية التي قد لا ترحب الجزائر بنجاحها، نظرًا للحساسية السياسية العدَمية المزمنة بين البلدين منذ عقود، بسبب الخلاف على الصحراء.

– والبعد الجنوبي الإفريقي الذي اعتبره حمدان أضعف أبعاد ليبيا لم يعد اليوم ضعيف التأثير فيها. والسبب هو أن هذا البعد أصبح امتدادًا للبعد الشمالي في تأثيره على ليبيا، بسبب النفوذ الفرنسي في الدول الإفريقية جنوب ليبيا (خصوصًا تشاد والنيجر). ورغم أن هذا البُعد يحمل إمكانات لبناء جسور سياسية مهمة، بحكم الترابط الإسلامي بينه وبين ليبيا، إلا أن ضعف الدول الإفريقية المجاورة لليبيا من جهة الجنوب، وارتهان إرادتها السياسية لفرنسا، جعل أثرها على القضية الليبية يتراوح بين السلبي المضرِّ، والسالب الذي لا وزن له. أما السودان -الذي يجمع بين البُعدين، الإفريقي والعربي- فقد اتسم تأثيره في الصراع الليبي الحالي بالسلبية الشديدة، واستمدَّ منه الخارجون على الشرعية الليبية بعض المدد من المقاتلين المرتزقة، تبعًا لمواقف دول عربية وغربية منخرطة في الثورة المضادة لمطامح الشعب الليبي وغيره من الشعوب العربية.

– أما البعد البحري الأوروبي فهو مزيج من الأطماع الاستعمارية العتيقة، والارتباك في التعامل مع الحالة البركانية على الضفة الجنوبية من البحر المتوسط بشكل عام. ففرنسا هي أشد الدول عداوة لمطامح الشعب الليبي إلى الحرية والديمقراطية واستقلال القرار. وتنظر فرنسا تقليديًّا إلى ليبيا باعتبارها منطقة فراغ داخل إقليم تهيمن عليه الاستراتيجية الفرنسية، ولم تفتأ فرنسا تطمح إلى إدراج ليبيا ضمن مناطق نفوذها المحيطة بليبيا من جهة الغرب (تونس والجزائر)، ومن جهة الجنوب (النيجر وتشاد). فما لاحظه حمدان من خطر البعد البحري على ليبيا يتجسد اليوم أكثر ما يتجسَّد في السياسة الفرنسية. ورغم أن هناك دولًا أوروبية أخرى أقل عداوة وأكثر تفهمًا -في الظاهر- لمطامح الشعب الليبي، فإن البعد البحري الأوروبي عمومًا كان -ولا يزال- خطرًا على حرية ليبيا واستقلال قرارها.

– ويبقى البعد الخامس البحري الناضولي أأناضولي -الذي أغفله حمدان- هو أهم هذه الأبعاد اليوم، وأعمقها أثرًا في المعادلة الليبية. فالاتفاق بين تركيا وليبيا على تحديد حدود المياه الاقتصادية الخالصة بين البلدين، وعلى عدد من أوجه التعاون الاستراتيجي الأخرى، فتح الباب لتغيير المعادلة الداخلية الليبية لصالح التحول الديمقراطي واستقلال القرار، وفجَّر إمكانات كامنة للتعاون المثمر، قد تغيِّر مصائر الشعوب المسلمة التي تطوِّق البحر المتوسط من الجنوب، والشرق، وشمال الشرق. فالحلف الاستراتيجي الذي نعيش بوادره اليوم بين تركيا وليبيا مكسب استراتيجي للطرفين وللإقليم كله، بالنظر إلى تأثيره على أمور كبرى، منها: غاز شرق المتوسط، ومستقبل الثورات العربية، والعلاقات التركية-المغاربية، والعلاقات التركية-الأوروبية. كما أن هذا الحلف قد يكون عاصمًا من تقسيم ليبيا على خطوط الثنائية الإقليمية القديمة بين شرقها وغربها؛ ذلك أن بقاء ليبيا موحَّدة مصلحة استراتيجية تركية؛ لأن الشرق الليبي هو المواجه للسواحل التركية، ومن دونه لا يكون لاتفاقية المياه الاقتصادية بين البلدين قيمة قانونية كبيرة.

والعبرة المهمة من هذه الانزياحات السياسية والاستراتيجية في الأبعاد الليبية، هي أن هذه الأبعاد، رغم ثباتها الجغرافي، فإن أثرها الاستراتيجي غير ثابت؛ فما كان بُعدًا مشرقيًّا مساندًا لقوة ليبيا أصبح خصمًا من قوَّتها اليوم، وما كان بُعدًا مغاربيًّا وعمقًا استراتيجيًّا لليبيا يتَّسم اليوم بسلبية وعجْز تجاه الصراع الليبي. وما كان بعدًا جنوبيًّا إفريقيًّا أصبح مُلْحَقًا بالبعد الشمالي في وجهه الفرنسي. أما ما كان جزءًا ثانويًّا من بُعد ليبيا البحري -وهو تركيا- فقد أصبح اليوم أهمَّ الأبعاد الليبية وأعمقها أثرًا استراتيجيًّا. وقد يحمل المستقبل تبدلاتٍ سياسيةً في أدوار هذه الأبعاد الليبية الخمسة، وتأثيرها في المعادلة الداخلية الليبية، خصوصًا إذا تبدَّلت المعادلة السياسية الداخلية في مصر والجزائر لصالح الانتقال الديمقراطي وحكم الشعوب. وفي كل الأحوال، فإن ثبات الجغرافيا ينبغي قراءتُه في ضوء تحوُّل الاستراتيجيات، وتبدُّل الاستراتيجيات ينبغي تأطيره بعوامل الثبات الجغرافي.

ثالثًا: تجدد التكالب الدولي

وأخيرًا، فإن من الدلالات المتجددة لتأملات جمال حمدان في الجغرافيا السياسية الليبية حديثه عن الصراع الدولي في ليبيا وعليها، وأثَر ذلك الصراع في احتلال ليبيا واستقلالها، أي باعتباره خطرًا على الليبيين وفرصة لهم في الوقت ذاته. ومن العجيب أن يشبه وضْعُ ليبيا اليوم -من حيث تكالب القوى الدولية عليها -وضعَها قُبيْل استقلالها منذ سبعة عقود. فالقوى الأوروبية تضع عينها على ليبيا، وتحاول أن تضع يدها عليها، متعاونة حينًا، ومتنافسة أحيانًا. والروس يطمحون إلى توسيع نفوذهم على الضفة الشرقية للمتوسط في سوريا، ليصل إلى الضفة الجنوبية في ليبيا. والأميركيون -الذين تجوب أساطيلهم عُباب البحر المتوسط منذ الحرب العالمية الثانية- يلاحظون بترقُّبٍ الطموحَ الروسي والتنافسَ الأوروبي.

وإذا كان اتفاق القوى الدولية أدَّى إلى احتلال ليبيا في مطلع القرن العشرين، واختلافُ القوى الدولية أدَّى إلى استقلالها منتصفَ القرن العشرين -كما رأينا في ثنايا هذه الدراسة- فإن العبرة التاريخية المهمة لقادة الشعب الليبي وحلفائه اليوم هي ضرورة الذكاء السياسي، والبراعة الدبلوماسية، للاستفادة القصوى من التناقض بين القوى الدولية اليوم، لتدعيم الموقف الوطني الليبي، وتعضيد موقف حلفاء الشعب الليبي، وتحقيق الانتقال الديمقراطي في ليبيا بأرخص ثمنٍ وأخصر طريقٍ.

فالدخول الروسي على الخط الليبي قد يجعل القوى الغربية المعادية لحرية الشعوب العربية تتفهم التحول الديمقراطي في ليبيا، والتمكين للسلطة الشرعية فيها، صيانةً لها من السقوط بيد الروس، الذين تحرص القوى الغربية على إبعادهم عن الضفة الجنوبية للمتوسط. كما قد يدفع الدخول الروسي إلى ليبيا إلى تقبُّل القوى الغربية للحلف التركي-الليبي باعتباره بديلًا عن الخطر الروسي الداهم. وسيكون هذا شبيهًا بالسابقة التاريخية التي أشرنا إليها من قبلُ، وهي تنازلُ فرنسا وإيطاليا وبريطانيا عن فكرة تقاسم ليبيا منتصف القرن العشرين، بعد أن أبدى الاتحاد السوفيتي طمعًا في الحصول على موطئ قدم في ليبيا. على أن كل ذلك سيعتمد على مآلات التنافس التركي-الأوروبي الحالي على شرق حوض المتوسط وموارد الطاقة فيه: تعاونًا أو مواجهةً.

وفي كل الأحوال، فإن من الحكمة السياسية اليوم أن يستثمر قادة الشعب الليبي وحلفاؤه التناقضَ بين القوى الدولية الطامعة، لاستعادة القرار الوطني، وترسيخ التحول الديمقراطي، وتمتين استقلال القرار الليبي. على أن كل ذلك ينبغي تحقيقه دون السقوط في استقطاب دولي حاد، يدفع بعض الأطراف الدولية -خصوصًا روسيا- إلى معاداة الشعب الليبي، ووضع ثقلها في صف الثورة المضادة، التي هي أكبر خطر على ليبيا وعلى الإقليم كله اليوم. ففي ذلك خطرُ تكرار التجربة السورية المريرة في ليبيا.

وربما يكون وولفرام لاشير (Wolfram Lacher) مُحِقًّا في تأكيده على أن تدويل المسألة الليبية كان أمرًا لا مفرَّ منه، وأنه “ما لم تتمكن القوى الدولية من الاتفاق على أن السلطة المركزية في ليبيا ينبغي إعادة بنائها، بدلًا من الهيمنة عليها أو الالتفاف من حولها، فإن حالة التمزق في ليبيا ستستمر”(93). فاتفاق القوى الدولية متناقضة المصالح على مبدأ وحدة ليبيا -حتى الآن- مكسبٌ مهم، يجب على قادة الشعب الليبي عدم التفريط فيه.

خلاصات

تناولت هذه الدراسة رؤية البحَّاثة المصري، جمال حمدان، للجغرافيا السياسية الليبية، وكشفت عن المفاهيم التي اتخذها مفاتيح تحليلية لتلك الرؤية، واستعرضت أهمَّ الخلاصات التي توصل إليها خلال تأمله في بنية الجغرافيا الليبية (المربعات الأربعة، والشريط الساحلي، والنواتان، والغلاف الصحراوي)، وفي تشخيصه لموقع ليبيا في المكان، وما أثمره هذا الموقع من الأبعاد الأربعة (المشرقي، والمغربي، والبحري، والإفريقي) والمحورين (الأفقي والرأسي).

ويمكن مراجعة رؤية حمدان للجغرافيا السياسية الليبية في ضوء التطور في القانون الدولي للبحار، كما لاحظ الخبير الليبي في هذا المضمار، علي أبو سدرة. وتبدو هذه المراجعة واردةً اليوم أكثر من أي وقت مضى، في ظل الصراع الاستراتيجي على الحدود البحرية والمياه الاقتصادية الخالصة، بين ليبيا وتركيا من جانب، والقوى الأوروبية ومَن لحق بها مِن جانب آخر. على أن السيادة على المياه الاقتصادية الخالصة تختلف عن السيادة الكاملة على المساحة البرية والمياه الإقليمية. وهذا أمر يَحْسُن أخذه في الاعتبار عند أية مراجعة لنظرية جمال حمدان في الجغرافيا السياسية الليبية. وفي كل الأحوال، فإن الأفكار الكبرى التي طرحها حمدان لا تزال تحتفظ بالكثير من قيمتها في فهم الصراع في ليبيا وعليها اليوم، خصوصًا إذا وُضعت هذه الأفكار في سياق الزمان، ونُظر إليها نظرة مرنة، تميِّز بين ثوابت الجغرافيا وتحولات السياسة.

وقد استدركت هذه الدراسة على حمدان تجاهله للبعد الأناضولي من أبعاد ليبيا، وأضافت هذا البعد الخامس إلى الأبعاد الليبية الأربعة التي ذكرها. كما تحفَّظتْ الدراسة على موقفه الأيديولوجي المتحيِّز تجاه الأتراك بشكل عام. وفي هذا الموقف تحديدًا يبدو لنا أن جمال حمدان -على عُمْق تحليلاته وسعَة اطلاعه- لم يستطع التخلص تمامًا مما دعوناه هنا: الخطايا الكلاسيكية في الجغرافيا السياسية، وأهمها: الجبرية المكانية، والمركزية العرقية. ففي دراسته الموسوعية عن “شخصية مصر”، وفي دراسته عن ليبيا -بشكل أخفَّ- تبدو الجبرية المكانية حاضرةً في تفكيره. وفي حديثه عن الأتراك وتاريخهم، تبدو المركزية العرقية طاغيةً على تحليلاته ضمن جميع كتبه. وهذا أمرٌ من المهم أن ينتبه له دارسو حمدان والمعجبون بسيرته العلمية والعملية، وهم اليوم كثير.

ومع هذه الاستدراكات والتحفظات، يبقى جمال حمدان شخصية علمية ذاتَ نظرة ثاقبة، وتظلُّ نظَراته ونظرياته في الجغرافيا السياسية العربية عميقة ومثيرة للتفكير والتدبُّر. وعسى أن يجد تراث هذا المفكر اللامع اهتمامًا جديدًا، يتجاوز ما هو شائع اليوم من تمجيد عبقريَّته الشخصية، والتحسُّر على حياته الصعبة، والتوجُّع على وفاته المُفْجعة، إلى استثمار أفكاره، وتقويمها، ونقدها، ثم البناء عليها، من أجل تحقيق عالَم أفضل وأنبلَ على أرض العروبة والإسلام. فتلك كانت رسالةَ الحياة بالنسبة لجمال حمدان، والهمَّ الأهمَّ من وراء جهده واجتهاده.

وفي الختام، نتمنى أن تكون هذه الدراسة مُعينة على التأمل الواعي في الأزمة الليبية الحالية، وحافزة للِّيبيِّين -وكل من يريد لهم الخير- على العمل على بصيرة، من أجل إخراج ليبيا من محنتها. فبدلًا من التقسيم والديكتاتورية والحرب الأهلية، يستطيع الليبيون -بشيء من الوعي الذاتي، والبصيرة الاستراتيجية، واستيعاب سياقات الزمان والمكان والإمكان- بناء ليبيا جديدة حرة وديمقراطية وموحَّدة، تليق بالوفاء لدماء الشهداء، الذين بذلوا حياتهم في ثورة 17 فبراير/شباط 2011 المجيدة، وخلَّصوا الشعب الليبي من الديكتاتورية الدموية التي جثمتْ على صدره أربعة عقود.

المراجع

(1) عبد الحميد صالح حمدان، صاحب شخصية مصر وملامح من عبقرية الزمان، (القاهرة، مكتبة مدبولي، 1993)، ص 52. وسنلتزم في هذه الإحالات باختصار اسم جمال حمدان عند الاقتضاء إلى “حمدان”، وذكْر اسم أخيه “عبد الحميد حمدان” كاملًا، تجنبًا للخلط بينهما.

(2) عبد الرؤوف أبو السعد، “جمال حمدان وعبقرية المكان”، في كتاب مجموعة من المؤلفين، شخصية مصر: تكريم جمال حمدان، (مدريد، المعهد المصري للدراسات الإسلامية، 1995)، ص 82.

(3) جمال عبد الكريم، “شخصية مصر وجمال حمدان،” المرجع السابق، ص 18.

(4) عبد الحميد حمدان، صاحب شخصية مصر، ص 84-85.

(5) المرجع السابق، ص 56.

(6) نقلًا عن المرجع السابق، ص 118.

(7) جمال حمدان، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى: دراسة في الجغرافيا السياسية (القاهرة، مكتبة مدبولي، 1996)، ص 8.

(8) المرجع السابق، ص 11.

(9) نقلًا عن: عبد الحميد حمدان، صاحب شخصية مصر، ص 111.

(10) نقلًا عن المرجع السابق، ص 120.

(11) المرجع السابق، ص 82-83.

(12) حمدان، الجماهيرية العربية الليبية، ص 11.

(13) المرجع السابق، ص 50-51.

(14) Alexandros Stogiannos, The Genesis of Geopolitics and Friedrich Ratzel: Dismissing the Myth of the Ratzelian Geodeterminism (Switzerland: Springer, 2019), 9.

(15) عن قوانين راتزل السبعة للتوسع المكاني، راجع المرجع نفسه، ص 136-147.

(16) انظر: جمال حمدان، شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان، (القاهرة، دار الهلال، 1995)، ص 404-482.

(17) المرجع السابق، ج 4، ص 442.

(18) حمدان، الجماهيرية العربية الليبية، ص 38.

(19) المرجع السابق، ص 158.

(20) المرجع السابق، ص 172.

(21) المرجع السابق، ص 160.

(22) المرجع السابق، ص 160.

(23) المرجع السابق، ص 160.

(24) المرجع السابق، ص 173.

(25) المرجع السابق، ص 174.

(26) المرجع السابق، ص 173.

(27) مقابلة خاصة أجراها الباحث مع علي أبو سدرة، خبير ليبي بالقانون الدولي للبحار، 29 يوليو/تموز 2020.

(28) حمدان، الجماهيرية العربية الليبية، ص 175.

(29) المرجع السابق، ص 24.

(30) المرجع السابق، ص 41.

(31) المرجع السابق، ص 41.

(32) المرجع السابق، ص 41.

(33) المرجع السابق، ص 26.

(34) انظر مثلًا:

Ronald Bruce St John, Historical Dictionary of Libya (Lanham: Scarecrow Press, 2006), 193-194.

(35) حمدان، الجماهيرية الليبية، ص 41-42.

(36) المرجع السابق، ص 82.

(37) المرجع السابق، ص 82-83.

(38) المرجع السابق، ص 109.

(39) المرجع السابق، ص 108.

(40) عن هذه الحساسيات الدستورية التي تفاقمت بعد ثورة 17 فبراير/شباط، راجع مثلًا:

Nadine Schnelzer, Libya in the Arab Spring: The Constitutional Discourse since the Fall of Gaddafi (Erlangen: Springer VS, 2016), 85.

(41) حمدان، الجماهيرية الليبية، ص 139.

(42) المرجع السابق، ص 140.

(43) المرجع السابق، ص 140.

(44) المرجع السابق، ص 140.

(45) انظر: المرجع السابق، ص 142.

(46) المرجع السابق، ص 142.

(47) انظر: المرجع السابق، ص 145.

(48) المرجع السابق، ص 146.

(49) المرجع السابق، ص 147.

(50) المرجع السابق، ص 143.

(51) المرجع السابق، ص 143.

(52) المرجع السابق، ص 144.

(53) انظر: المرجع السابق، ص 144.

(54) المرجع السابق، ص 144.

(55) المرجع السابق، ص 142-143.

(56) انظر: المرجع السابق، ص 138.

(57) المرجع السابق، ص 141.

(58) المرجع السابق، ص 147.

(59) المرجع السابق، ص 146-147.

(60) المرجع السابق، ص 148.

(61) عبد الرحمن بن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، (بيروت، دار الفكر، 1988)، 1/464. والإبرازات في النص مِن فِعل كاتب هذه الدراسة، ومثلها أي إبرازات في اقتباسات لاحقة.

(62) حمدان، الجماهيرية الليبية، ص 148.

(63) المرجع السابق، ص 149.

(64) المرجع السابق، ص 149.

(65) المرجع السابق، ص 32.

(66) المرجع السابق، ص 46.

(67) انظر مثلًا:

St John, Historical Dictionary of Libya, 193.

(68) جمال حمدان، استراتيجية الاستعمار والتحرير، (بيروت: دار الشروق: 1983)، ص 26.

(69) المرجع السابق، ص 46.

(70) المرجع السابق، ص 45.

(71) جمال حمدان، العالم الإسلامي المعاصر (القاهرة: عالم الكتب، 1971)، ص 95.

(72) المرجع السابق، ص 95.

(73) حمدان، شخصية مصر، ج 4، 476.

(74) المرجع السابق، ج 4، ص 653. وانظر أيضًا: ج 4، ص 656، ج 4، ص 659.

(75) حمدان، العالم الإسلامي المعاصر، ص 66.

(76) انظر مثلًا: حمدان، شخصية مصر، ج 4، ص 722.

(77) عن اتهام راتزل بالعنصرية والداروينية الاجتماعية، راجع:

Stogiannos, The Genesis of Geopolitics and Friedrich Ratzel, 22- 99-115.

(78) ابن خلدون، العبر، ج 5، ص 428.

(79) استعمل جمال حمدان مفهوم الصراع بين الرمل والطين في عدد من كتبه الأخرى. انظر على سبيل المثال: حمدان، استراتيجية الاستعمار والتحرير، ص 14.

(80) حمدان، الجماهيرية الليبية، ص 21.

(81) المرجع السابق، ص 22.

(82) المرجع السابق، ص 44.

(83) انظر: المرجع السابق، ص 44.

(84) Bernard Lugan, Histoire de l’Afrique du Nord: (Égypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc) Des Origines à Nos Jours (Monaco: Éditions du Rocher, 2016), 511.

(85) حمدان، الجماهيرية الليبية، ص 73-74.

(86) المرجع السابق، ص 77.

(87) المرجع السابق، ص 77.

(88) نزار كعوان، السياسة الخارجية الليبية بعد ثورة 17 فبراير: الواقع والتحديات (طرابلس، منشورات أرتك، 2017)، ص 37.

(89) المرجع السابق، ص 39.

(90) Patrice Gourdin, “Géopolitique de la Libye,” la Revue Géopolitique, (Septembre 2011): 18.

(91) انظر هذه المزاعم لدى كابلان:

Robert D. Kaplan, The Revenge of Geography: What the Map Tells Us about Coming Conflicts and the Battle Against Fate (New York: The Random House, 2012), 175.

(92) Ibrahim Fraihat, Unfinished Revolutions: Yemen, Libya, and Tunisia after the Arab Spring (New Heaven: Yale University Press, 2016), 27-29.

(93) Wolfram Lacher, Libya’s Fragmentation: Structure and Process in Violent Conflict (London: I.B. Tauris, 2020), 199.