ملخص

يتناول هذا البحث أبعاد السياسة الخارجية الصينية في قارة آسيا ضمن إطار مبادرة “الحزام والطريق”، مع تركيز خاص على الحالة الباكستانية بوصفها نموذجًا بارزًا لفهم التمدد الجيوسياسي لبيجين في تلك القارة. أطلقت الصين هذه المبادرة، عام 2013، بهدف إحياء طريق الحرير التاريخي، مستندةً إلى قوتها الاقتصادية المتصاعدة وسعيها لضمان استدامة النمو من خلال تعزيز الوصول إلى الموارد والأسواق في آسيا.

تُسلِّط الدراسة الضوء على “الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني”، الذي يربط ميناء جوادر بمقاطعة شينجيانغ، باعتباره محورًا حيويًّا لمشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل. ويبين البحث كيف أسهم هذا الممر في تأجيج التوترات الجيوسياسية، على خلفية المخاوف التي تثيرها المبادرة لدى قوى إقليمية ودولية، وفي مقدمتها الهند والولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

كما يستعرض البحث الجدالات الأكاديمية بشأن طبيعة المبادرة، بين من ينظر إليها أداةً للتكامل الاقتصادي، ومن يعدها وسيلة لتوسيع النفوذ الجيوسياسي الصيني. وتبرز أهمية هذه الدراسة من خلال تحليلها للدور الإستراتيجي الذي تضطلع به باكستان، ولاسيما ميناء جوادر، في صياغة توازنات القوة الجديدة في القارة الآسيوية.

ويفترض البحث أن الصين تمكنت من تعظيم مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية عبر المبادرة، من خلال تعزيز حضورها البحري وتوسيع شراكاتها السياسية والعسكرية مع باكستان.

الكلمات المفتاحية: السياسة الخارجية الصينية، مبادرة الحزام والطريق، الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، باكستان، ميناء جوادر، التنافس الجيوسياسي، آسيا.

Abstract:

This research examines the dynamics of China’s foreign policy in Asia within the framework of the Belt and Road Initiative (BRI), focusing on Pakistan as a key case study. China launched this initiative in 2013 with the aim of reviving the historic Silk Road by leveraging its growing economic power and ambition to ensure sustainable growth by enhancing access to resources and markets in Asia.

The study highlights the China–Pakistan Economic Corridor (CPEC), which connects the port of Gwadar to the Xinjiang autonomous region, as a vital axis for infrastructure, energy and transportation projects. It illustrates how the corridor has triggered geopolitical tensions amid concerns raised by regional and global powers, such as India, the United States and the United Arab Emirates.

The research also reviews academic debates surrounding the BRI, between those who view it as a tool for economic integration and those who consider it a means for expanding China’s geopolitical influence. The significance of this study lies in its analysis of the strategic role played by Pakistan — particularly the port of Gwadar — in shaping new power dynamics within the Asian continent.

Ultimately, the study posits that China has succeeded in maximising its economic and strategic interests through the initiative, by strengthening its maritime presence and expanding its political and military partnerships with Pakistan.

Keywords: Chinese foreign policy, Belt and Road Initiative, China–Pakistan Economic Corridor, Pakistan, Gwadar Port, geopolitical competition, Asia.

مقدمة

يناقش هذا البحث الدور المتنامي الذي باتت تضطلع به جمهورية الصين الشعبية في قارة آسيا، مع تركيز خاص على الحالة الباكستانية، وذلك ضمن إطار مشروع “الحزام والطريق” الذي أعلن عنه الرئيس الصيني شي جين بينغ (Xi Jinping)، عام 2013، بهدف إحياء طريق الحرير التاريخي، ولكن هذه المرة انطلاقًا من مقومات القرن الحادي والعشرين. وبالنظر إلى ما تملكه الصين من قدرات اقتصادية ضخمة، كونها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فقد باتت تتطلع إلى تأمين موارد طبيعية كافية لضمان استدامة نموها الاقتصادي، وهو ما يفسر انخراطها المتزايد في دول آسيا الغنية بالموارد.

يسعى هذا البحث إلى استكشاف الملامح الجيوسياسية لغرب آسيا، وفهم أبعاد الإستراتيجية الصينية في هذه المنطقة، بما في ذلك الدوافع التي تقف خلف توجهات السياسة الخارجية لبكين، لاسيما في إطار “مبادرة الحزام والطريق”. ويندرج هذا التوجه ضمن مقولة صينية قديمة مفادها: “لكي تُثري، لابد أن تبني الطرق”، وهو ما تجسده بوضوح عملية تصميم الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، عبر شبكة متكاملة من الطرق والسكك الحديدية وخطوط أنابيب الطاقة والغاز الممتدة من ميناء جوادر الباكستاني إلى منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم في الصين. ومن شأن هذا المشروع أن يُحدث تحولات ملحوظة في العلاقات الثنائية، وأن تعم منافعه الاقتصادية أطرافًا إقليمية أخرى.

غير أن تنفيذ هذا الممر الاقتصادي أثار توترات جيوسياسية في المنطقة؛ حيث عبَّرت الهند عن رفضها للمشروع بذريعة المساس بسيادتها وسلامتها الإقليمية، فيما تنظر الولايات المتحدة، بوصفها فاعلًا رئيسًا في التوازنات الأمنية الإقليمية، إلى هذا المشروع بعين الريبة. وفي السياق ذاته، تُبدي دولة الإمارات مخاوفها من أن يؤدي تعزيز موقع ميناء جوادر إلى تهديد مكانة موانئها التجارية الإستراتيجية.

وتُعد مشاركة الصين في “المشروع الصيني-الباكستاني” من بين الموضوعات المثيرة للجدل؛ إذ انقسمت الآراء. فهناك من يرى فيه فرصة إستراتيجية لباكستان للنهوض الاقتصادي عبر جذب استثمارات ضخمة في مجال البنية التحتية، بما يحقق مصالح متبادلة للطرفين، في حين يذهب آخرون إلى التشكيك في نوايا الصين، معتبرين أن هذه المشاريع تخفي وراءها دوافع سياسية توسعية. ومن هنا نشأت رؤيتان أساسيتان: الأولى تعتبر أن الصين تسعى لبناء علاقات منفعة متبادلة مع الدول الآسيوية لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، والثانية ترى أن هذه المبادرة ما هي إلا أداة إستراتيجية لتعزيز نفوذ بيجين السياسي والاقتصادي في القارة.

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تسعى إلى تحليل السياسة الخارجية الصينية في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، بوصفها أداة مركزية لإعادة تشكيل علاقات الصين بدول آسيا، وتحديدًا باكستان. وتأتي خصوصية الحالة الباكستانية من جملة اعتبارات جغرافية وتاريخية تجعل منها شريكًا ذا أهمية إستراتيجية للصين؛ الأمر الذي يبرر تناولها بوصفها دراسة حالة مستقلة.

كما تُبرز الدراسة الأهمية الجيوسياسية لميناء جوادر، الذي يُعد أحد أهم حلقات مبادرة “الحزام والطريق”. فالموقع الجغرافي الحيوي لهذا الميناء يمنحه مكانة إستراتيجية عالمية؛ إذ إن الجهة التي تسيطر عليه ستكون قادرة على التأثير في خطوط الإمداد البحرية والبرية للطاقة، بما قد يضعه في موقع منافسة مباشرة مع موانئ رئيسية في الخليج العربي، وعلى رأسها الموانئ الإماراتية.

ضمن هذا السياق تتبلور إشكالية البحث على النحو التالي: “على الرغم من سعي الصين لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية في آسيا من خلال الممرات الاقتصادية، فإن تدخلاتها الإقليمية أثارت منافسات وصراعات مصالح مع دول إقليمية ودولية فاعلة. وقد أسهم ذلك في تشكل تحالفات مضادة، مثل الشراكة الإستراتيجية بين الهند والولايات المتحدة والإمارات، الهادفة إلى احتواء النفوذ الصيني والحد من تمدده”.

ومن هنا يُطرح هذا السؤال: كيف تسهم السياسة الخارجية الصينية في قارة آسيا، وتحديدًا في باكستان، في تحقيق مصالح بيجين الاقتصادية والسياسية؟

وينطلق هذا البحث من فرضية مفادها أن الصين نجحت في تعزيز مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية في قارة آسيا، لاسيما في باكستان، من خلال مبادرة “الحزام والطريق” والممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني. ويظهر ذلك في تنامي دورها في إدارة منشآت إستراتيجية مثل ميناء جوادر، وفي تعزيز الشراكة الأمنية والعسكرية مع باكستان، بما يدعم التجارة الصينية ويعزز وجودها البحري العالمي.

أولًا: السياسة الخارجية الصينية ضمن مبادرة الحزام والطريق

أصبح النهج التقليدي للصين، بوصفها دولة ذات نظام مركزي يتسم بتركيز السلطة في يد الحزب الشيوعي، بحاجة إلى إعادة تقييم. فقد فرضت التحولات العالمية، ومتطلبات التنمية والتحديث الاقتصادي، ووصول قيادة جديدة إلى السلطة، على الصين أن تراجع تدريجيًّا أساليبها التقليدية في صياغة السياسات واتخاذ القرارات. وبذلك، شهدت السياسة الخارجية الصينية تطورًا نحو مزيد من الوعي والانفتاح خلال القرن الحادي والعشرين(1). وقد تميز هذا التحول بتبني إستراتيجيات تهدف إلى تجنب النزاعات وتعزيز الاستقرار في محيطها الإقليمي؛ مما أتاح لها التركيز على التنمية الوطنية، في إطار مبدأ “عدم جذب الانتباه” وتعزيز علاقات حسن الجوار. وبناء على ذلك، أصبح مفهوم “التنمية السلمية” أحد المرتكزات الأساسية للسياسة الخارجية الصينية(2).

ويُعد تأكيد الصين على وحدة أراضيها وسيادتها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، من أبرز المبادئ التي توجه سياستها الخارجية، وتشكِّل أيضًا عنصرًا أساسيًّا في إستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية السلمية(3).

منذ عام 2013، طرح الرئيس شي جين بينغ مفاهيم كبرى مثل “الحلم الصيني” و”مبادرة الحزام والطريق”. يهدف الأول إلى “تحقيق التجديد العظيم للأمة الصينية”، بينما يسعى الثاني إلى تعزيز مسار التحديث الوطني والوصول إلى دولة متقدمة اجتماعيًّا بحلول عام 2049. وتستند المبادرة إلى التعاون المتبادل المنفعة، بوصفها سياسة انفتاح تزامنت مع الصعود المتسارع للصين، بما يعكس اهتمامها بتوسيع المصالح المشتركة مع دول أخرى. ويُنظر إلى هذا المسار بوصفه مقاربة جديدة ضمن إستراتيجية الانفتاح في المرحلة الراهنة(4).

وقد رافق هذا التوجه تحول تدريجي عن العقيدة التقليدية للزعيم دنغ شياو بينغ، التي كانت تُركز على الحذر والانكفاء، إذ تُظهر التوجهات الحالية سعيًا أكثر وضوحًا للدفاع عن المصالح الصينية، إقليميًّا ودوليًّا(5). كما تُعد المبادرة أداة من أدوات السياسة الخارجية والإستراتيجية الاقتصادية، تهدف إلى توسيع النفوذ الاقتصادي وتحقيق التكامل الإقليمي. إلا أن هذا التوسع أثار مخاوف متزايدة لدى بعض القوى الدولية من احتمال استخدام المشروع وسيلةً لزيادة النفوذ الإستراتيجي للصين في المناطق المشمولة به. ومن هذا المنطلق، تنظر دول مثل الهند واليابان والولايات المتحدة إلى المبادرة بوصفها عاملًا قد يؤثر في توازن القوى الإقليمي. وعلى الرغم من سعي الصين إلى إبراز الجوانب التنموية والاقتصادية في المبادرة، إلا أن بعض الباحثين، بمن فيهم باحثون صينيون، يعدونها استجابة لتحولات التوازن الإستراتيجي في آسيا، وتحديدًا السياسات التي تنتهجها الولايات المتحدة في المنطقة. كما تعكس المبادرة توجهًا طرحته نخب صينية في السابق يدعو إلى تعزيز الانفتاح نحو الغرب(6).

ويجري في هذا السياق ما يمكن اعتباره تنافسًا بين قوى كبرى حول صياغة ملامح النظام العالمي في القرن الحادي والعشرين، في إطار ما يسمى بـ”اللعبة الكبرى” في أوراسيا. وتُشارك في هذا التنافس دول كبرى مثل الصين والولايات المتحدة وروسيا والهند واليابان، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتحديد معايير الحكم والسيادة والأمن في النظام الدولي المقبل. ولا يبدو أن هذا التنافس يسير بمنطق المحصلة الصفرية، بل تسعى الدول المعنية إلى تأمين مصالحها الإقليمية والدولية ومنع الهيمنة المنفردة لأي طرف. وتتمثل الأولوية، بالنسبة لقوى مثل الولايات المتحدة والهند واليابان وروسيا، في ضمان بقائها فاعلة ومؤثرة في المنطقة، في مواجهة تنامي القدرات الصينية الاقتصادية والمالية، وتوسعها في مجالات البنية التحتية والتعاون الإقليمي(7).

وفي ظل تعمق مشروع الحزام والطريق، يُتوقع أن تظهر رؤى جديدة تعكس التغيرات الجارية في النظام الدولي. وتُشير التجربة الصينية إلى أن سياسات الانغلاق لم تؤد إلى نتائج مستدامة، بينما يُنظر إلى المبادرة الحالية بوصفها خطوة نحو انفتاح أكبر، سواء على مستوى التبادل الاقتصادي أو الثقافي. ومن هذا المنظور، يُعول على المبادرة في إحداث تحولات إيجابية تُعزز من مكانة الصين على الصعيد العالمي(8).

وقد أشار سبايكمان (Nicholas Spykman)، في أحد أطروحاته، إلى أن فهم السياسة الخارجية لأي دولة ينبغي أن ينطلق من موقعها الجغرافي. ومن هذا المنطلق، تلعب العوامل الجغرافية، بما في ذلك التضاريس والموارد الطبيعية، دورًا مهمًّا في تحديد مكانة الدول في العلاقات الدولية. وينطبق ذلك على الصين، حيث تعتمد آفاق توسيع مشروع الحزام والطريق في غرب آسيا على موقعها الجيوسياسي، وارتباطها الإستراتيجي بدول المنطقة، وكذلك على التفاعل القائم بين الطرفين. تحد الصين 4 دولة، وتتركز غالبية جيرانها في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى. ومن الجهة الشرقية، تتمتع الصين بساحل طويل على المحيط الهادئ؛ ما يُعزز انفتاح مناطقها الساحلية. أما من الجهة الغربية، فتُعد منطقة شينجيانغ ذات أهمية إستراتيجية خاصة؛ إذ تحدها دول مثل طاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان، إضافة إلى قربها الجغرافي من باكستان، بما يتيح الوصول إلى الممرات البحرية عبر مضيق هرمز. كذلك، تتجاور الصين مع بورما في شبه جزيرة الهند الصينية، وتتمتع بميزة الوصول إلى خليج البنغال عبر ميناء بور(9). وإلى جانب ذلك، تكتسب منطقة غرب آسيا أهمية إضافية باعتبارها امتدادًا جغرافيًّا وإستراتيجيًّا لمنابع الطاقة في الشرق الأوسط(10). وبذلك، تمثل الصين الدولة الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المجاورة، وهو ما جعل للمحيط الإقليمي دورًا حاسمًا في توجيه سياستها الخارجية(11). كما تسعى الصين إلى استثمار موقعها الإستراتيجي في قارة آسيا عبر أدوات وآليات تتمحور حول مبادرة “حزام واحد-طريق واحد”.

خلال فترة الحرب الباردة، شهد التاريخ وجود قوتين مهيمنتين، هما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي؛ حيث تنافستا على توسيع مناطق نفوذهما في القارة الآسيوية. في تلك المرحلة، كان الاتحاد السوفيتي يمثل القوة الأساسية المتمركزة في آسيا، في حين اتبعت الولايات المتحدة سياسة “الاحتواء” بهدف الحد من انتشار الشيوعية في المنطقة(12). إلا أن نهاية الحرب الباردة وتراجع نظام القطبية الأحادية أثَّرا بشكل مباشر على الصين وخياراتها الخارجية؛ مما أتاح لها المجال لتوسيع طموحاتها الإقليمية والدولية، وتطوير علاقات تعاونية مع دول الجوار والدول الأخرى(13).

تنظر الصين إلى نفسها بوصفها طرفًا محوريًّا في آسيا، وتسعى للحفاظ على الأمن والاستقرار في الإقليم. ويتجلى ذلك في دعمها المتزايد لآليات التعاون متعدد الأطراف، وتفعيل دور المؤسسات القائمة، مثل منظمة شنغهاي للتعاون (Shanghai Cooperation Organization – SCO) وآلية “الصين-آسيان 10+1″(14).

تُقدَّم مبادرة الحزام والطريق على أنها مشروع اقتصادي وثقافي ذو جذور حضارية، يهدف إلى إعادة بناء نظام إقليمي يرتكز على مفاهيم التفاعل والتكامل. وتعمل الصين، من خلال هذه المبادرة، على إعادة تعريف مكانتها بوصفها حضارة حديثة ذات إشعاع ثقافي وقيمي في محيطها، متجاوزة بذلك الصورة النمطية للدولة القومية التقليدية، لتكون نقطة ارتكاز سياسي وقوة دفع للتضامن الإقليمي(15).

وتُشكِّل إعادة بناء شبكة طريق الحرير الجديد فرصة لعدد من الدول المجاورة أو القريبة من الصين للاندماج في نظام إقليمي أكثر شمولًا، بما يعكس مقاربة مألوفة تاريخيًّا في العلاقات الآسيوية(16). وفي هذا الإطار، اضطلعت منظمة شنغهاي للتعاون بدور بارز في تعزيز التعاون الإقليمي، لاسيما من خلال تسوية القضايا الحدودية بين الصين والدول المجاورة في تسعينات القرن الماضي. وقد عُدَّ ذلك خطوة مبكرة نحو تكريس منطق العمل الجماعي، بدلًا من مقاربات التنافس والانقسام. تسعى الصين، من خلال هذه الدينامية، إلى استعادة شكل من أشكال العلاقة التقليدية مع جيرانها وشركائها، وتوسيع مجالات التعاون في السياسة والاقتصاد والثقافة ضمن رؤية شاملة لطريق الحرير الجديد. ويُرتقب أن تُسهم التجارة والتبادل الاقتصادي في إحياء الشبكات الاجتماعية والثقافية، بما يُمهد لقيام نظام إقليمي جديد قائم على التعاون وتعزيز الروابط المتبادلة، في مواجهة ما يُنظر إليه في بعض الأطروحات بوصفه أحادية أو تمييزًا في النظام الدولي المعاصر بقيادة الولايات المتحدة(17).

وتوفر منظمة شنغهاي للتعاون منصة سياسية تُمكِّن من تفعيل المبادرة اقتصاديًّا وإستراتيجيًّا. كما أنها أتاحت، عبر دعمها للثقة المتبادلة وتنسيق السياسات، أرضية مشتركة لتعزيز التعاون في إطار “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير”. ويستند المشروع إلى خلفية تاريخية وثقافية تستحضر نموذج نظام الرافد التقليدي (tributary system) في شرق آسيا. وفي هذا السياق، تحتفظ الصين بأولوية تتمثل في تطوير نماذج للتعايش السلمي مع جيرانها، وتعزيز التكامل في مجالات الإنتاج والتبادل؛ ما يعكس توجهًا جديدًا نحو بناء منظومة إقليمية تعتمد على التعاون بدلًا من التنافس. ولا تُعد المبادرة مقاربة اقتصادية فحسب، بل ترتبط أيضًا بتطلعات الصين لإعادة تموضعها في النظام العالمي، عبر استعادة نوع من المكانة الرمزية والسياسية التي فقدتها خلال ما يُعرف في الخطاب الصيني بـ”قرن الإذلال”، الممتد من حرب الأفيون الأولى (1840) حتى أوائل القرن العشرين. ومن ثم، فإن المبادرة تحمل أبعادًا متعددة، من ضمنها تعزيز صورة الصين لدى صانعي القرار الإقليميين، لا باعتبارها قوة مهيمنة، بل شريكًا تنمويًّا ملتزمًا بتحقيق مصالح متبادلة(18).

تشمل المبادرة حاليًّا 65 دولة، يمر عبرها خط المشروع أو تقع على مقربة منه 26 دولة، ويبلغ مجموع سكان هذه الدول 4.4 مليارات نسمة، أي ما يعادل 63% من سكان العالم. كما يبلغ الناتج الاقتصادي المجمل لها نحو 21 تريليون دولار أميركي؛ ما يمثل حوالي 29% من الناتج الاقتصادي العالمي، في حين تُشكِّل صادرات السلع والخدمات فيها نحو 23.9% من مجمل التجارة العالمية. وتُدرك الصين أنها تحتل موقعًا محوريًّا في هذا الإقليم، وتسعى إلى تهيئة الظروف لإعادة بناء منظومة إقليمية حديثة قادرة على الاستمرار. ولهذا السبب، فضلت السلطات الصينية استخدام مصطلح “مبادرة” (Initiative) بدلًا من “إستراتيجية” أو “سياسة”، للتأكيد على الطابع التشاركي وغير الإلزامي للمشروع. ويُفهم من تعبير “أخذ زمام المبادرة” أن الصين تسعى إلى أداء دور قيادي غير صدامي، يستند إلى القوة الناعمة و”القيادة الموضعية”، التي تُسهم في بلورة مشروع جماعي لا يفرض توجهًا أحاديًّا على باقي الأطراف.

ويمثل مشروع الحزام والطريق مقاربة تسعى إلى إحاطة الصين بجيرانها وشركائها التقليديين من خلال إطار “مجتمع المصير المشترك” (Community of Shared Future)، الذي يُفترض أن يُسهم في تسوية النزاعات الحدودية وتخفيف التوترات المرتبطة بالموارد والانقسامات العرقية، إضافة إلى تعزيز التواصل الإقليمي. وقد أكد الرئيس تشي جين بينغ (Xi Jinping)، في كلمته خلال منتدى بواو (Boao Forum) السنوي لآسيا المنعقد بين 6 و8 أبريل/نيسان 2013، أن “الصين ستلتزم بمبدأ بناء شراكة حسن الجوار مع محيطها، وستعزز علاقات الصداقة والتعاون المتبادل المنفعة مع الدول المجاورة”. وأشار إلى أن تنفيذ هذه الرؤية سيُركز على تعزيز الروابط الإقليمية، واستثمار إمكانات الشبكة التجارية في الاقتصاد المعولم، بما يسهم في معالجة التفاوتات في التنمية داخل الصين، ويمنح دفعة جديدة للنمو الاقتصادي في آسيا(19).

وقد عرفت منطقة آسيا نشاطًا اقتصاديًّا متزايدًا، لاسيما في ظل التعاون المتصاعد بين الصين ودول رابطة آسيان (ASEAN)، الذي أسفر عن تأسيس أكبر منطقة تجارة حرة بين الدول النامية في العالم. ففي عام 2010، بلغ حجم التجارة الثنائية 232 مليار دولار أميركي، وارتفع إلى 443.61 مليار دولار في عام 2013، أي ما يقرب من الضعف. وفي عام 2015، بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين 500 مليار دولار أميركي(20).

استخدمت الصين استثمارات البنية التحتية بوصفها أداة رئيسية في سياستها الخارجية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأخرى، وذلك من خلال مبادرة الحزام والطريق (Belt and Road Initiative – BRI). وتسعى هذه المبادرة إلى تهيئة بيئة إقليمية داعمة للمصالح الحيوية الصينية، بما يُشكِّل أحد أوجه السعي إلى إحداث تحولات في النظام الدولي القائم، بما يخدم الأهداف الإستراتيجية والدبلوماسية طويلة الأمد لبكين(21).

وقد صُمِّم المشروع ليخدم أهدافًا متعددة على المستويين، الداخلي والدولي. فعلى الصعيد الداخلي، تأمل القيادة الصينية في أن يُسهم المشروع في امتصاص الفائض الصناعي، وتحفيز النمو في المناطق الطرفية الأقل نموًّا، خصوصًا في غرب البلاد. كما يُتوقع أن يساعد على نقل الصناعات كثيفة العمالة ومنخفضة القيمة المضافة إلى الخارج، في ظل الارتفاع المطرد في تكاليف العمالة داخل الصين. ويمنح ذلك الشركات الصينية المملوكة للدولة (State-Owned Enterprises – SOEs) فرصًا أوسع للوصول إلى الأسواق الخارجية(22).

ويُعد المشروع ذا أولوية جيوسياسية بالنسبة لدول رابطة آسيان (ASEAN)؛ حيث يُتوقع أن يُسهم في تحسين البنية التحتية للنقل، وربطها بالسوق الصينية سريعة النمو، بما يُيسر عمليات التصدير. كما يُعزز المشروع تطوير موانئ إستراتيجية في دول مثل باكستان وسريلانكا، بدعم صيني مستمر خلال العقد الماضي(23). ويُنتظر أن يُسهم هذا الاتجاه في دفع المنطقة الغربية من الصين نحو نمط جديد من الانفتاح والتنمية المتوازنة مع المناطق الشرقية، من خلال معالجة التفاوت في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومستويات التنمية بين الأقاليم الساحلية والمقاطعات الداخلية(24).

وقد اعتمدت الصين في هذا السياق دبلوماسية ترتكز على التعاون الاقتصادي، أداةً لبناء شراكات مع دول الجوار، مع التركيز على مجالات الطاقة، والبنية التحتية، ومشاريع النقل الإقليمي، بما يشمل إنشاء شبكات من السكك الحديدية، والطرق السريعة، وخطوط أنابيب الغاز. ويستهدف هذا المسار تطوير المقاطعات الغربية، وتلبية احتياجاتها من الموارد الطبيعية(25).

وتُبرز المبادرة أربعة مجالات اقتصادية قد تُسهم بشكل حاسم في دعم أهداف الصين: تدويل صناعة البناء والتشييد، ودعم الصادرات، وتقليل المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد، وجذب الاستثمارات إلى المناطق الداخلية. كما تتيح المبادرة فرصًا للشركات الصينية لتحقيق أرباح من مشاريع في الخارج، وجذب رؤوس أموال أجنبية إلى السوق الصينية؛ مما قد يعوِّض التباطؤ الذي يشهده قطاع البناء داخل البلاد(26).

ويُتوقع أن يُسهم المشروع في إعادة توجيه جزء من الاستثمارات المحلية نحو الخارج، بما يساعد على تحقيق توازن اقتصادي داخلي أكثر استدامة. ولا يُنظر إلى هذا الدور الاقتصادي على أنه يقتصر على المقاطعات الطرفية مثل شينجيانغ، بل يُعد مشروعًا ذا طابع وطني واسع النطاق. كما تأمل الحكومة الصينية في تهدئة الأوضاع في مقاطعة شينجيانغ من خلال ربطها بشبكة اقتصادية وتنموية واسعة، تُعزز اندماجها ببقية البلاد(27).

ومن الناحية المالية، يُتيح المشروع للصين استخدام احتياطاتها الكبيرة من العملات الأجنبية، التي كانت تُستثمر غالبًا في سندات الخزانة الأميركية ذات العائد المنخفض. وبدلًا من ذلك، تُوجه هذه الأموال الآن إلى مؤسسات مالية صينية مثل صندوق طريق الحرير (Silk Road Fund – SRF)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB)، وبنك التنمية الصيني (China Development Bank – CDB)، التي تقوم بدورها بإقراض تلك الأموال لمشاريع طريق الحرير البحري (Maritime Silk Road – MSR)(28).

ومن بين الآثار المالية المهمة للمبادرة، دورها في تعزيز تداول العملة الصينية (اليوان-Yuan)، وجعلها إحدى العملات العالمية الرئيسية. وقد تَكَرَّس هذا التوجه بانضمام اليوان، في عام 2016، إلى سلة حقوق السحب الخاصة (Special Drawing Rights-SDR) التابعة لصندوق النقد الدولي، وهو ما مثَّل خطوة رمزية في تدويل العملة الصينية(29).

بعد أن كانت الصين تُصدِّر نحو 25% من إنتاجها الوطني من النفط في عام 1985، تحولت منذ عام 1990 إلى دولة مستوردة للنفط. وعلى الرغم من ذلك، تمتلك الصين بدائل مهمة في مجال الطاقة، من أبرزها الفحم الحجري، الذي يُغطي قرابة 75% من احتياجاتها من الطاقة، وتُعد في الوقت ذاته أكبر منتج له عالميًّا. كما أن الطاقة النووية تُعد خيارًا إضافيًّا مطروحًا، رغم أن الاعتماد الرئيسي لا يزال على النفط مصدرًا أساسيًّا للطاقة. ويُعرِّض هذا الوضع الاقتصاد الصيني لمخاطر محتملة، لاسيما في ظل توتر الأوضاع في مناطق الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط، إلى جانب ما تُوصف به الولايات المتحدة من هيمنة على هذا القطاع الحيوي(30).

تحتاج الصين إلى استيراد ما يُقارب 80% من حاجتها من الطاقة، ويُمرِّر الجزء الأكبر من هذه الإمدادات عبر مضيق ملقا (Strait of Malacca)، وهو ممر مائي إستراتيجي تسيطر عليه، من الناحية العملية، الولايات المتحدة بوصفها قوة بحرية منافسة. وقد عبَّر هوجينتاو (Hu Jintao)، وزير الخارجية الصيني الأسبق، في عام 2003، عن قلقه مما أسماه “معضلة ملقا” (Malacca Dilemma)، وهي التبعية المفرطة لهذا الممر؛ الأمر الذي دفع صنَّاع القرار في الصين إلى التفكير في سُبل تقليل الاعتماد عليه، تجنبًا لأي اضطراب قد يُعرقل إمدادات النفط، التي تُعد عاملًا محوريًّا في النمو الاقتصادي الصيني واستقراره(31).

في هذا السياق، يبرز “طريق الحرير البحري الجديد” (21st Century Maritime Silk Road) أداةً إستراتيجية لحماية مصالح الصين الخارجية، وتوفير السلع العامة على الصعيد الدولي. ويُشير بعض التحليلات إلى أهمية ما يُعرف بـ”سلسلة اللؤلؤ” (String of Pearls)، في إضفاء بُعد أمني وعسكري على شبكة الموانئ المرتبطة بالمبادرة؛ إذ تخشى الصين، في حال نشوب نزاع، من فرض حظر على إمداداتها النفطية، وهو ما يُعرف في الأدبيات الإستراتيجية بـ”إجراء التوريق” (Chokepoint Encirclement)؛ مما دفعها إلى دعم إنشاء قواعد لوجستية برية على طول طرق الملاحة الحيوية، لتأمين إمداداتها وتوسيع نطاق نفوذها البحري.

يتكون ما يُسمى بـ”الخط الساحلي الاصطناعي” (Artificial Littoral Line) من نقاط دعم تمتد من ميانمار إلى مضيق هرمز، بما يتيح لبيجين مراقبة الممرات البحرية الحيوية في المحيط الهندي. وتُجسد “سلسلة اللؤلؤ” أبعاد التنافس بين الصين والهند، إلى جانب قوى دولية أخرى؛ حيث تسعى كل دولة إلى احتواء تمدد الأخرى في هذه المنطقة. ومن خلال هذا الامتداد، تبرز حالة من النزاع غير المعلن بين القوى الكبرى للهيمنة على الممر البحري الممتد من مضيق باب المندب حتى مضيق ملقا، وهو ما يُعد من أبرز الشرايين الحيوية في التجارة العالمية. وتُعد دول مثل ميانمار، وبنغلاديش، وجزر المالديف، وباكستان، وسريلانكا، وسيشل، من أبرز المستفيدين من هذا التنافس الجيوسياسي؛ إذ تسعى هذه الدول إلى تعظيم مكاسبها في ضوء التنافس بين القوى الكبرى(32).

وفي الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة نمو النفوذ الاقتصادي الصيني، تواجه البلاد تحديات متزايدة تتعلق بجفاف نسبي في مواردها الطبيعية؛ مما يجعل اعتمادها على الطاقة والغاز المستوردَيْن أكثر أهمية من ذي قبل. يُذكر أن حوالي 75% من واردات الصين من النفط تمر عبر مضيق ملقا، الذي لا يتجاوز عرضه في أضيق نقطة منه 1.7 ميلًا بحريًّا، بين جزيرة سومطرة الإندونيسية وشبه جزيرة الملايو. وللحدِّ من المخاطر المرتبطة بهذا الاعتماد، شرعت الصين في تطوير ميناء جوادر (Gwadar Port) في باكستان، بما يُوفر ممرًّا بديلًا وآمنًا لإمدادات الطاقة.

ومن الناحية اللوجستية، يشمل المشروع تطوير شبكة من الطرق والسكك الحديدية وخطوط أنابيب النفط والغاز، لتعزيز استقرار الإمدادات. أما من الناحية الجيوسياسية، فإن مشاركة الصين في تشغيل ميناء جوادر يُتيح لها تعزيز وجودها في المحيط الهندي، الذي تمر عبره نحو 40% من تجارة النفط العالمية؛ ما يُعزز من أهمية هذا الميناء في إطار إستراتيجية تأمين الطاقة الصينية(33).

ويعني هذا الاعتماد الكبير على مضيق ملقا أن أي خلل في هذا الممر الحيوي يُشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة في الصين. وتنبع خطورة هذا التهديد من تعدد مصادر الاضطراب المحتملة، مثل أعمال القرصنة، أو حوادث التسرب النفطي، أو الأزمات البحرية الطارئة. وبالتالي، تُعد أي اضطرابات في هذا الممر المائي مصدر قلق مستمر لصنَّاع القرار في بكين، الذين يسعون إلى تنويع مسارات الإمداد وتقليل التبعية لممر واحد بعينه(34).

لفهم جوهر مفهوم “مشروع الحزام والطريق الجديد”، من الضروري العودة إلى جذوره التاريخية، وتحديدًا إلى “طريق الحرير” القديم. فقد كان هذا المصطلح يُستخدم مجازيًا للإشارة إلى شبكات التجارة البرية والبحرية التي ربطت أوروبا والشرق الأوسط بالشرق الأقصى، وكانت صادرات الحرير من أبرز مكونات التجارة القادمة من الصين في تلك الفترة(35).

وفي هذا السياق، أطلق الرئيس الصيني تشي جين بينغ (Xi Jinping) الرؤية الإستراتيجية لمشروع الحزام والطريق، في سبتمبر/أيلول 2013، أثناء زيارته الرسمية إلى كازاخستان. وقد طرح، خلال خطاب ألقاه في جامعة نزارباييف (Nazarbayev University)، فكرة “الحزام الاقتصادي الجديد” لطريق الحرير، الذي يسعى إلى ربط الصين بآسيا والعالم الخارجي، من خلال إعادة إحياء مسارات التجارة القديمة. ومنذ ذلك الإعلان، تطورت المبادرة إلى مشروع أوسع نطاقًا يُعرف اليوم باسم “مبادرة الحزام والطريق” (Belt and Road Initiative – BRI)، وهي إستراتيجية كبرى تهدف إلى إنشاء شبكة من البنى التحتية تضم نحو 65 دولة، تشمل خطوط سكك حديدية فائقة السرعة، وطرقًا سريعة، وموانئ بحرية حديثة. وتُعد المبادرة من حيث الحجم والطموح واحدة من أضخم الخطط التنموية، بما لها من إمكانات لتسريع تطوير البنية التحتية في عدد كبير من البلدان النامية(36).

يعود اسم “طريق الحرير” إلى تجارة الحرير المزدهرة خلال عهد أسرة هان (Han Dynasty)، إلى جانب تصدير منتجات أخرى مثل الشاي والخزف، فضلًا عن تبادل الفلسفات والأديان. وقد امتد الطريق على نحو 8000 كيلومتر، رابطًا اقتصادات جنوب وشرق وغرب آسيا بالبحر الأبيض المتوسط وأوروبا منذ أكثر من ألفي عام؛ مما جعله أداة رئيسية للتفاعل الاقتصادي والثقافي بين حضارات متعددة. ويُعد طريق الحرير من أكثر شبكات التجارة ازدهارًا في عصره، وأسهم في نمو حضارات الهند، والصين، ومصر، وبلاد فارس، وغيرها من القوى التاريخية. ويقترح بعض الباحثين أن طريق الحرير القديم ساعد الصين في لعب دور مؤثر في التجارة العالمية، وهو ما تسعى بيجين إلى استعادته في السياق المعاصر. ومن هذا المنظور، لا يُمثل إحياء طريق الحرير مجرد استحضار للماضي، بل يُعد جزءًا من رؤية الصين لتوسيع أسواقها، وتقليص فجوة التنمية بين المناطق الساحلية المتقدمة والمناطق الداخلية الأقل نموًّا، مع الحفاظ على الاستقرار الوطني والإقليمي(37).

وتعود بدايات قصة مشروع الحزام والطريق إلى عام 1999، حين بدأت الحكومة الصينية في تنفيذ سياسة تشجع على الاستثمارات الخارجية، عُرفت بسياسة “الانفتاح نحو الخارج” (Go Global Policy). وقد دُعيت الشركات الصينية، ولاسيما المملوكة للدولة، إلى الاستثمار والعمل خارج البلاد متى أمكن، انطلاقًا من قناعة بأن الاعتماد على النمو الداخلي وحده لم يعد كافيًا. وقد أدت هذه السياسة إلى زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الصينية الخارجية، من نحو 3 مليارات دولار، عام 1991، إلى حوالي 35 مليار دولار، في عام 2003. وخلال تلك الفترة، أبرمت الصين عددًا من الاتفاقيات الثنائية لتمويل وتطوير مشاريع بنية تحتية في دول نامية متعددة(38).

وتُعد مبادرة الحزام والطريق من الأولويات العليا في السياسة الخارجية للرئيس تشي جين بينغ. وتتكون من مسارين رئيسيين: الأول هو “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير” (Silk Road Economic Belt)، وهو مسار بري يبدأ من غرب الصين، ويمر بآسيا الوسطى، ويعبر الشرق الأوسط وصولًا إلى أوروبا؛ والثاني هو “طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين” (21st Century Maritime Silk Road)، الذي يربط جنوب شرق آسيا بالخليج والقرن الإفريقي، وينتهي أيضًا عند أوروبا. وتستهدف المبادرة خمسة مجالات رئيسية: تنسيق السياسات، وربط البنى التحتية، وتيسير التجارة، والتكامل المالي، وتعزيز التفاهم بين الشعوب. وقد أكد منتدى الحزام والطريق التزام الدول المشاركة بنظام اقتصادي مفتوح، ورفضها لمظاهر الحماية التجارية. ومن بين النتائج التي يُنتظر أن تُحققها المبادرة، تعزيز النفوذ الاقتصادي للصين عالميًّا، فضلًا عن تحويل المشروع إلى منصة تكامل عالمي في مجال الاتصال والبنية التحتية(39).

وقد جاء إعلان الصين عن طريق الحرير البحري في سياق تفاعلي مع السياسة الأميركية تجاه منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ حيث أعلن الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، عن “محور إستراتيجي” (Pivot to Asia) يتمثل في إعادة الانخراط الأميركي في المنطقة. وقد شمل ذلك تعزيز العلاقات الثنائية مع حلفاء إقليميين، إلى جانب إعادة توزيع وحدات بحرية وجوية تابعة للجيش الأميركي بما يعكس إعادة التوازن الإستراتيجي في آسيا والمحيط الهادئ(40).

شكل رقم (1) خريطة لامتداد مبادرة الحزام والطريق(41)

المصدر: البنك الدولي، “مبادرة الحزام والطريق” (Belt and Road Initiative)، قسم الاندماج الإقليمي، الموقع الرسمي للبنك الدولي.

تماشيًا مع هذا التوجه، يتضمن مشروع الحزام والطريق أيضًا مجموعة من القواعد والمعايير التي تُظهر التزام الصين بمبادئ معينة، مثل “المبادئ الخمسة للتعايش السلمي” (Five Principles of Peaceful Coexistence)، والتي تشمل: الاحترام المتبادل لسيادة ووحدة أراضي الطرف الآخر، وعدم الاعتداء المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والمساواة والمنفعة المتبادلة، والتعايش السلمي(42).

ومن أجل تسهيل تحقيق ما يُعرف بـ”أهداف الاتصال الخمسة”، حددت الصين ستة ممرات اقتصادية رئيسية ضمن المبادرة، تمثل نموذجًا جديدًا للتنمية الإقليمية. وتشمل هذه الممرات: الممر الاقتصادي بين بنغلاديش والصين والهند وميانمار (Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor – BCIM)، والممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني (China-Pakistan Economic Corridor – CPEC)، وجسر أوراسيا الجديد (New Eurasian Land Bridge)، والممر الاقتصادي بين الصين ومنغوليا وروسيا، والممر الاقتصادي بين الصين وآسيا الوسطى، والممر الاقتصادي لشبه جزيرة الهند الصينية. وقد ربطت هذه الممرات الست أكثر من عشر مقاطعات صينية مع مناطق في آسيا وإفريقيا وأوروبا حتى الآن. وتُعد آسيا، على وجه الخصوص، نقطة الانخراط الاقتصادي الرئيسية للصين، حيث تستوعب نحو 50% من الصادرات الصينية(43).

وتشير دراسات حديثة إلى أن إنشاء الممرات الاقتصادية في البلدان ذات الدخل المنخفض في آسيا قد يُسهم في تحسين ظروفها الاقتصادية. فبناء هذه الممرات يُعد خطوة ضرورية لتلبية الطلب المتزايد على التجارة والنمو في المنطقة. وتتمثل الفكرة الأساسية للممرات في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة تعود بالنفع على شعوب الدول المشاركة(44).

وبالتوازي مع تطوير المبادرة، أنشأت الصين مؤسسات مالية متعددة الأطراف لتوفير تمويل البنية التحتية في الدول النامية، من أبرزها: البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (Asian Infrastructure Investment Bank – AIIB)، وبنك التنمية الجديد (New Development Bank – NDB)، وصندوق طريق الحرير (Silk Road Fund – SRF). وقد بدأت هذه المؤسسات في تقديم القروض لتمويل مشاريع البنية التحتية، بهدف دعم إنشاء أسواق جديدة في تلك الدول.

ويُظهر النمو الاقتصادي الصيني منذ انطلاق سياسة “الإصلاح والانفتاح” أن تطور الصين لا يمكن أن يتم في عزلة عن العالم، وأن نجاحها مرتبط إلى حدٍّ كبير بتفاعلها مع محيطها الإقليمي والدولي. وتشير التقديرات إلى أنه خلال السنوات الخمس المقبلة، ستستورد الصين سلعًا بقيمة 10 تريليونات دولار أميركي، بينما سيبلغ حجم الاستثمار الصيني المباشر في الخارج 500 مليار دولار، في حين يُتوقع أن يبلغ عدد المسافرين الصينيين إلى الخارج نحو 400 مليون شخص. ومع تطور الصين، تزداد الفرص التنموية التي قد تقدمها لبقية دول آسيا والعالم(45).

ويُتوقع أن تتجاوز الكلفة الإجمالية لمبادرة الحزام والطريق ما يعادل 12 ضعفَ ما أنفقته الولايات المتحدة على “خطة مارشال” (Marshall Plan)، التي ساعدت في إعادة إعمار أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. ومن هذا المنطلق، تسعى الصين إلى توظيف قدراتها المالية والاقتصادية لجذب الدول التي تسعى إلى تنويع اقتصاداتها، وتقليل الاعتماد على تصدير السلع الأساسية، والبحث عن سبل لإحياء اقتصاداتها المتعثرة. ويُنظر إلى هذا التوجه ضمن رؤية أوسع تسعى من خلالها الصين إلى تعزيز مكانتها في قارة آسيا(46).

ثانيًا: مرتكزات التقارب الصيني-الباكستاني

نتيجة لعزلتها السياسية في مراحل سابقة، لم تكن الصين قادرة على بناء شبكات من الطرق والسكك الحديدية تعزز أنشطتها التجارية العابرة للحدود. إلا أن باكستان أقامت علاقة صداقة مبكرة مع الصين، وزودتها بأول منفذ بري رئيسي نحو المحيط الهندي، والشرق الأوسط، والقارة الإفريقية، عبر طريق كاراكورام السريع (Karakoram Highway)، مدفوعة برغبتها في مواجهة التهديدات الإقليمية القادمة من الهند، وأفغانستان، والاتحاد السوفيتي(47).

بدأ التمثيل الدبلوماسي بين البلدين في عام 1950، بعد أن اعترفت باكستان بجمهورية الصين الشعبية، وفي عام 1951، أقيمت علاقات دبلوماسية رسمية، لتُصبح باكستان أول دولة إسلامية، وثاني دولة في جنوب آسيا بعد الهند، تقيم علاقات رسمية مع بكين. وخلال عقدي الستينات والسبعينات من القرن العشرين، سعت الدولتان إلى تعزيز علاقاتهما الثنائية، وتُوِّج ذلك بتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود في عام 1963(48).

ورغم التباين الأيديولوجي بين الطرفين؛ حيث تتبنى الصين نهجًا شيوعيًّا بينما تُعد باكستان جمهورية ذات مرجعية إسلامية، فقد حافظ البلدان على شراكة إستراتيجية قائمة على المنفعة المتبادلة. وقد ساعد هذا التقارب الصين على تطوير اقتصادها، بدعم غير مباشر من الولايات المتحدة، خلال العقود اللاحقة. وبالمقابل، شكَّلت باكستان بوابة أساسية للصين لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع دول الشرق الأوسط. وقد قدمت الصين دعمًا اقتصاديًّا وعسكريًّا لباكستان خلال الاحتلال السوفيتي لأفغانستان (1979–1988)، عندما انضمت إلى الدول الداعمة للمجاهدين عبر الأراضي الباكستانية. وفي عام 1986، وُقِّع اتفاق نووي بين الطرفين يتضمن بناء مفاعلات نووية في باكستان، في خطوة رُبطت بالتعاون الأميركي-الهندي في المجال النووي آنذاك(49).

وتتميز العلاقات الصينية-الباكستانية بتاريخ طويل من التعاون في مجالات الدفاع والتجارة وغيرها؛ حيث عاد هذا التعاون بالفائدة على الجانبين. ومع تطور هذه العلاقات في العصر الحديث، ازدادت وتيرتها نتيجة للزيارات المتبادلة على مستوى القيادات العليا؛ مما أسفر عن توقيع عدد كبير من الاتفاقيات الثنائية(50).

وقد تزامنت هذه التحركات مع اعتماد الصين لسياسات اقتصادية ودبلوماسية جديدة، مختلفة عن تلك التي كانت سائدة في فترة “الثورة الثقافية الكبرى” (Cultural Revolution) بقيادة ماو تسي تونغ (Mao Zedong)؛ حيث تبنَّت الصين سياسة الانفتاح على العالم؛ مما أسهم في جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز حضورها الدولي. وقدمت الصين لباكستان دعمًا متنوعًا، خاصة بعد أزمة انفصال بنغلاديش، بما في ذلك توريد قرابة 60 طائرة مقاتلة من طراز “ميغ 19″، ومئات قطع المدفعية، وآلاف البنادق، إضافة إلى قروض مالية بلغت نحو 110 ملايين دولار.

وفي ظل التوترات المتصاعدة بين الصين والهند بشأن قضايا حدودية، أبدت بيجين دعمها لموقف باكستان بخصوص حق تقرير المصير في إقليم كشمير. كما لعبت باكستان دورًا محوريًّا في تسهيل التواصل بين الصين والولايات المتحدة، وكان لها إسهام بارز في زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي، هنري كيسنجر (Henry Kissinger)، إلى بكين، عام 1971، التي مهدت لتطبيع العلاقات بين البلدين. وفي المقابل، أظهرت باكستان دعمًا للصين في ملفات تعدها بيجين حساسة، مثل قضيتي تايوان والتبت، والوضع في شينجيانغ.

عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، عام 1991، وبروز الهيمنة الأميركية على النظام الدولي، ازدادت مخاوف الصين من التهديدات الأميركية، ودفعها ذلك إلى توسيع علاقاتها الإستراتيجية مع الهند وروسيا؛ مما انعكس تراجعًا نسبيًّا في تأييدها لموقف باكستان حيال كشمير. ومع ذلك، حافظت بيجين على مستوى عالٍ من التعاون مع إسلام أباد، لاسيما في مجالات الطاقة، والاتصالات، والتنمية الزراعية، والاستثمار المتبادل.

وفي عام 2005، قُبلت باكستان عضوًا مراقبًا في منظمة شنغهاي للتعاون (Shanghai Cooperation Organization)، إلى جانب إيران والهند؛ ما ساعد على توسيع التعاون الإقليمي في مجال الأمن والاستقرار في جنوب آسيا والمحيط الهندي. وفي العام ذاته، وُقِّعت معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين، إلى جانب 21 اتفاقًا في مجالات متعددة، خلال زيارة رئيس الوزراء الصيني، وين جياباو (Wen Jiabao)، إلى باكستان(51).

وفي عام 2007، أبرمت باكستان اتفاقية تجارة حرة (Free Trade Agreement – FTA) مع الصين، ومنذ ذلك الحين سعت بيجين إلى توسيع وجودها الاقتصادي في باكستان، مع هدف رفع حجم التبادل التجاري إلى نحو 15 مليار دولار. وفي يوليو/تموز 2013، وُقِّعت مذكرة تفاهم بين الجانبين لإنشاء “الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني” (China-Pakistan Economic Corridor – CPEC)، الذي يربط مدينة كاشغار الصينية بميناء جوادر الباكستاني، مرورًا بمناطق مثل جيلجيت بالتستان. ويُعد هذا الممر من أكبر مشاريع البنية التحتية الممولة من الصين، ومن المتوقع أن يُحدث تحولًا كبيرًا في المنطقة(52).

ويُعد التعاون الاقتصادي من أبرز ركائز الشراكة الصينية-الباكستانية. وتترجم هذه الشراكة السياسية إلى نتائج ملموسة على الصعيد الاقتصادي، بما يُحقق مصالح البلدين. وتواجه باكستان تحديات اقتصادية واجتماعية متراكمة، وتُعد الصين بالنسبة لها شريكًا إستراتيجيًّا، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضًا في جهود تحقيق الاستقرار. وتُسهم المشاريع الاقتصادية الثنائية في إرساء أسس لتكامل اقتصادي إقليمي أوسع، بما يفتح المجال أمام انضمام دول أخرى لمشاريع مشتركة، مثل روسيا وإيران، اللتين أبدتا اهتمامًا بالمشاركة في “الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني”(53).

وفي عام 2015، أصدرت الصين تقريرًا عسكريًّا رسميًّا يحدد أبرز ملامح إستراتيجيتها الجديدة المسماة “الدفاع النشط” (Active Defense)، والتي تهدف إلى توسيع دور القوات المسلحة الصينية في الخارج، بهدف حماية مصالحها الدولية. ومن بين هذه المصالح ضمان تدفق النفط من الشرق الأوسط؛ حيث استوردت الصين، في عام 2018، نحو 7.6 ملايين برميل يوميًّا، أكثر من 70% منها من منطقة الخليج.

وعلى الرغم من أن الوجود العسكري الصيني في بحر العرب كان محدودًا نسبيًّا حتى العقد الماضي، فقد بدأت الصين، منذ عام 2009، بتنفيذ مهام مكافحة القرصنة في خليج عدن؛ ما أتاح لها نشر قوات بحرية بشكل دائم في المنطقة. وفي عام 2017، افتتحت الصين قاعدة بحرية في جيبوتي، قرب مضيق باب المندب، ضمن مساهمتها في تعزيز أمن الملاحة. كما دعمت إنشاء خط سكك حديدية يربط جيبوتي بإثيوبيا، التي لا تملك منفذًا بحريًّا.

وفي السياق نفسه، تتمتع الصين بوجود في ميناء جيواني (Jiwani Port) الباكستاني على خليج عُمان؛ ما يمنحها موقعًا إستراتيجيًّا إضافيًّا. ويُعد هذان الموقعان عنصرين أساسيين فيما يُعرف بـ”إستراتيجية منع الوصول” (Anti-Access Strategy)، وهي جزء من رؤية عسكرية أوسع تُسمى “الهجمات المضادة الإستراتيجية على الخطوط الخارجية” (Strategic Counterattack on Exterior Lines)، والتي تهدف إلى تعزيز انتشار القوات الصينية في مناطق ذات أهمية إستراتيجية(54). ويُعد “الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني” من أبرز تجليات هذه الرؤية، ويُتوقع أن يُسهم في إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية والتنمية الإقليمية(55).

ثالثًا: الدور الحيوي لباكستان في مبادرة الحزام والطريق

يعود إنشاء “الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني” (China–Pakistan Economic Corridor – CPEC) إلى مستوى عالٍ من الصداقة والثقة السياسية المتبادلة بين البلدين، فضلًا عن مستوى متقدم من التكامل الاقتصادي. وتُعد هذه الثقة متينة إلى درجة أنها غالبًا ما تتجاوز التوجهات الحزبية داخل باكستان. وقد مهدت هذه العلاقة الوثيقة الطريق لإنجاز المشروع بسرعة نسبية رغم التحديات. وتُصنَّف باكستان، في هذا السياق، على أنها من بين أقرب الحلفاء إلى الصين.

وتشمل خطة المشروع بناء شبكة من الطرق والسكك الحديدية بطول يقارب 4000 كيلومتر، تمتد من منطقة شينجيانغ إلى ميناء جوادر الباكستاني، إضافة إلى إنشاء ما بين 12 و13 منطقة اقتصادية خاصة على امتداد هذا الممر. وتتنوع أولويات المشروع بين قطاعات النقل والاتصالات والطاقة والصناعة والاستثمار والتبادل بين الأفراد، في إطار سياسة الصين الخاصة بمبادرة الحزام والطريق (Belt and Road Initiative)(56).

ومن المتوقع أن تجني باكستان فوائد كبيرة من المشروع، من بينها خلق فرص عمل جديدة، وتحديث البنية التحتية، وتحسين إمدادات الطاقة، وزيادة صادرات المنتجات الزراعية والنسيجية، وتوسيع صادرات مصايد الأسماك إلى الأسواق الدولية. وفي المحصلة، يُرتقب أن يُسهم المشروع في الحد من مستويات الفقر في البلاد. وتُعد هذه المبادرة نموذجًا للتعاون الذي يُحقق مكاسب متبادلة بين الجانبين(57). وقد أدت إلى تعميق العلاقات الجيو-إستراتيجية بين البلدين بشكل واضح.

وتتحمل الصين القسم الأكبر من كلفة المشروع، التي تُقدر بنحو 46 مليار دولار، وهو ما يعادل قرابة 20% من الناتج المحلي الإجمالي لباكستان. كما بدأت شركات صينية عاملة في بناء البنية التحتية بالمشاركة في البورصة المالية الباكستانية، وشرع المستثمرون الصينيون في التداول فيها. ومن المتوقع أن تمتد فوائد هذا التعاون إلى دول أخرى في جنوب ووسط آسيا، في سياق توسيع الربط التجاري مع الصين، وصولًا إلى أوروبا، ضمن رؤية شاملة لإنشاء ممرات تجارية جديدة(58).

وقد طُرحت فكرة الممر الاقتصادي لأول مرة خلال ولاية الرئيس الباكستاني، برويز مشرف (Pervez Musharraf) (1999–2007). وفي البداية، مُنح عقد تطوير ميناء جوادر لهيئة ميناء سنغافورة، لكن لاحقًا نُقل إلى الجانب الصيني. ويُعد الممر نقطة ارتكاز محورية لربط الصين بشبه القارة الهندية وآسيا الوسطى وإفريقيا، ويخدم شريحة سكانية تُقدر بنحو ثلاثة مليارات نسمة في هذه المناطق(59).

وفي أبريل/نيسان 2015، قام الرئيس الصيني تشي جين بينغ (Xi Jinping) بزيارة رسمية إلى باكستان، جرى خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية؛ مما أعاد تسليط الضوء العالمي على مشروع الممر الاقتصادي. ويُعد هذا الممر من أوائل المشاريع التي نُفذت ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق، كونه يجمع بين مسارين: الحزام الاقتصادي لطريق الحرير البري، وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين(60).

وتُعد هذه الاستثمارات جزءًا من رؤية صينية لدعم اقتصاد باكستان ومنع تدهوره، بما يُسهم في تحقيق قدر من الاستقرار في جنوب وغرب آسيا. ويمكِّن الاتصال البري بين الصين وباكستان من نقل المعدات الثقيلة والعمالة الماهرة بسهولة أكبر، ويُساعد في دعم المشاريع القائمة. ويعمل في الوقت الحالي أكثر من 60 شركة صينية ضمن المشروع، إلى جانب أكثر من 10.000 عامل من الكوادر الفنية، موزعين على أكثر من 250 مشروعًا.

وتُمكِّن البنية التحتية الجديدة الصين من تعزيز انخراطها الاقتصادي في المقاطعات الغربية، وتُسهم في تحقيق استقرار نسبي في محيطها الغربي، الذي يُعد من المناطق التي تشهد تقلبات أمنية متزايدة. كما تُعد المبادرة رصيدًا مهمًّا من أرصدة القوة الناعمة الصينية، التي تهدف إلى تحسين صورتها الإيجابية في المنطقة والعالم(61).

ويمتد طريق المشروع من منطقة شينجيانغ إلى ميناء جوادر؛ ما يمنح الصين منفذًا إلى بحر العرب وغرب المحيط الهندي، ويُعزز من موقعها في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية(63).

ويُذكر أن منطقة شينجيانغ شهدت في فترات سابقة اضطرابات داخلية؛ ما أثار مخاوف لدى القيادة الصينية من احتمال تصاعد حالة عدم الاستقرار إذا لم يتم التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم بشكل فعَّال.

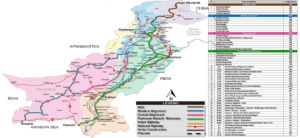

شكل رقم (2)خريطة للممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني(64)

المصدر: حكومة باكستان، وزارة التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة. “خريطة مسار الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني (CPEC)”.

يُعد ميناء جوادر (Gwadar Port) أحد الركائز الأساسية في “الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني” (China–Pakistan Economic Corridor – CPEC)، وقد تم تطويره بدعم مالي مباشر من الصين. وفي أبريل/نيسان 2017، أعلنت الحكومة الباكستانية أن الميناء سيُدار بموجب عقد إيجار مدته أربعون عامًا من قبل شركة “China Overseas Port Holding Company”، التي ستحصِّل 90% من الإيرادات الناتجة عن العمليات البحرية في الميناء. كما أن الشركة مسؤولة عن تطوير منطقة اقتصادية خاصة مجاورة للميناء.

يركز جزء كبير من الاستثمارات الصينية في باكستان، ضمن إطار المبادرة، على قطاع الطاقة؛ إذ لطالما عانت باكستان من نقص حاد في الكهرباء؛ ما مثَّل عائقًا أمام التنمية الصناعية. ومع إنشاء عدد من محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز والفحم في إطار مشروع الحزام والطريق، يُتوقع أن تزيد القدرة الإجمالية لتوليد الكهرباء في باكستان خلال السنوات القليلة القادمة. ووفقًا للتقديرات، فإن الصين ستمول إنشاء 21 محطة طاقة جديدة؛ ما سيضيف نحو 16 غيغاوات من الطاقة الكهربائية بحلول عام 2021؛ ما يُعزز من تنافسية القطاع الصناعي الباكستاني وقدرته التصديرية(65).

كما يُسهم المشروع في تحسين أمن الطاقة في باكستان، ويعزز من الروابط التجارية والسياحية. ويُعد ميناء جوادر بديلًا إستراتيجيًّا لتدفق احتياطيات الطاقة من آسيا الوسطى؛ إذ تبعد مدينة كوشا في تركمانستان حوالي 1200 كيلومتر عن جوادر، مقارنة بـ3400 كيلومتر إلى ميناء أوديسا في البحر الأسود. ويُوفر الميناء مسارًا لنقل النفط من الشرق الأوسط إلى مصافي التكرير في باكستان، ثم إلى الصين عبر شبكة من خطوط الأنابيب والسكك الحديدية؛ ما يُقلِّل من وقت النقل وتكلفته، ويُتيح للصين تخزين كميات أكبر من احتياطاتها النفطية(66).

وبفضل هذا المسار البديل، أصبحت باكستان شريكًا حيويًّا للصين في تأمين سلاسل التوريد الإستراتيجية، خاصة مع تزايد الضغط على الموانئ الصينية نتيجة الطلب المحلي الكبير. ويُعد تأمين اتصال بري مباشر بين جوادر والمقاطعات الغربية في الصين أمرًا ذا أهمية إستراتيجية خاصة، في ظل محدودية القدرة البحرية الصينية على الانتشار في المياه العميقة، وغياب حاملات الطائرات في الخليج.

وقد بدأت الصين بالفعل في تعزيز حضورها السياسي والعسكري في المنطقة. وتستطيع البحرية الصينية حاليًّا الوصول إلى قاعدتي أورمارا وجوادر البحريتين في باكستان؛ مما يُعزز من قدرتها على حماية طرق إمدادات الطاقة. كما أن الاتصال البري عبر باكستان يُقلِّل من التهديدات المرتبطة بالوجود العسكري للهند والولايات المتحدة في منطقة الخليج.

وغالبًا ما يُطلق على ميناء جوادر وصف “جبل طارق الصيني”، نظرًا لقربه من الحدود الإيرانية (72 كيلومترًا فقط). ويُعد موقعه ملائمًا لمراقبة النشاط البحري في بحر العرب، ولرصد أي تعاون بحري مستقبلي بين الولايات المتحدة والهند في المحيط الهندي(67).

ويقع الميناء على بحر العرب، في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، ويجاور إيران من الغرب، بينما يقع ميناء كراتشي إلى الشرق منه. أما الهند، فتقع في الضفة المقابلة من بحر العرب، عبر مدينة مومباي. ويُعد الموقع الجيو-إستراتيجي للميناء نقطة قوة رئيسية، ويكتسب أهمية متزايدة مع دخول الصين شريكًا استثماريًّا وتنفيذيًّا في المشروع، إضافة إلى شراكتها العسكرية طويلة الأمد مع باكستان. ويُتوقع أن يؤدي هذا الوجود الصيني إلى تغيير نسبي في موازين القوى الإقليمية، مع تعزيز دور الصين في التجارة الدولية، ودبلوماسية الطاقة، والعلاقات السياسية مع عدد من الدول.

كما أن استثمارات الصين في قطاع الطاقة قد تُتيح لبعض الدول المصدِّرة للنفط فرصًا جديدة لتنويع أسواقها، وتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة، لاسيما مع تزايد اهتمام الصين بمصافي التكرير والنقل في المنطقة(69).

تُعد باكستان بوابة إستراتيجية نحو مضيق هرمز، ويُمثل ميناء جوادر مركزًا إقليميًّا واعدًا في هذا السياق. ويقع الميناء في نقطة محورية تربط بين الخليج والشرق الأوسط من جهة، وآسيا والصين من جهة أخرى، عبر الطرق البرية والبحرية. ويُعد أيضًا منفذًا بحريًّا مهمًّا لدول آسيا الوسطى غير الساحلية؛ ما يمنحه أهمية خاصة في التحكم في خطوط الإمداد.

ويتميز الميناء بموقع يجعله قادرًا على منافسة موانئ أخرى في الخليج، لاسيما مع تطوير الروابط التجارية مع منطقة بحر قزوين. ومن الجوانب العملية، يُسهِّل مرور التجارة الصينية عبر جوادر الإجراءات الجمركية المعقدة في الدول الأخرى، ويوفر بديلًا اقتصاديًّا أكثر فاعلية. ويُتيح الميناء لبيجين مراقبة الممرات البحرية الحيوية؛ إذ إن نحو 60% من واردات الطاقة الصينية تأتي من الخليج.

وتُقدَّر التجارة السنوية لباكستان بنحو 38 مليون طن، يُنقل 95% منها عبر البحر. ويتولى ميناء كراتشي نحو 68% من هذه الحركة، بينما يدير ميناء قاسم نحو 32%. ويُتوقع أن يؤدي تطوير جوادر إلى تحويله إلى مركز أساسي للنشاط التجاري والاقتصادي. كما أن موقعه البعيد عن الهند يمنحه ميزة جيوسياسية إضافية؛ بما يُعزز قدرة باكستان على مراقبة خطوط الاتصالات البحرية في الخليج ومضيق هرمز.

ومن خلال الربط الأرضي مع جوادر، تستطيع الصين تحسين نفاذها التجاري إلى آسيا الوسطى، والشرق الأوسط، وإفريقيا، وتُقلِّل المسافة البحرية من 10.000 كيلومتر إلى نحو 2500 كيلومتر فقط(70).

ويمتد هذا الاتصال عبر المحيط الهندي، وصولًا إلى المقاطعات الغربية الصينية؛ مما يُتيح لبيجين تحقيق قدر أعلى من الأمان الإستراتيجي. ويساعد هذا الربط أيضًا في التعامل مع ما يُعرف بـ”معضلة ملقا” (Malacca Dilemma)، المرتبطة بالتحديات الأمنية في الممرات البحرية جنوب شرق آسيا. ويُعد ميناء جوادر جزءًا مهمًّا من سلسلة الموانئ المعروفة باسم “سلسلة اللؤلؤ” (String of Pearls)، التي تُشكِّل عنصرًا محوريًّا في “طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين” (21st Century Maritime Silk Road)(71).

وفي السياق العسكري، يُمكن للميناء أن يُستخدم نقطةَ دعمٍ إستراتيجية لجيش التحرير الشعبي الصيني (People’s Liberation Army – PLA)، سواء في المراقبة أو الدعم اللوجستي(72). وتُخطط الصين لتوسيع قوات مشاة البحرية من 20.000 إلى 100.000 جندي؛ ما يُتيح نشر وحدات عسكرية في جوادر وجيبوتي. ويمثل هذا التوسع العسكري خطوة باتجاه إنشاء أول منشأة عسكرية خارج الصين في موقع إستراتيجي يربط آسيا بإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وقد أشار تشانغ باوهوي (Zhang Baohui)، أستاذ السياسة الخارجية في جامعة لينغنان (Lingnan University)، إلى أن مهمة البحرية الصينية ستتوسع لتشمل عمليات دعم لوجستي للإمدادات البحرية، بما في ذلك في جوادر وجيبوتي. ووفقًا لتقارير وزارة الدفاع الأميركية، فإن الصين من المرجح أن تسعى إلى إقامة قواعد عسكرية إضافية في دول تُحافظ معها على علاقات إستراتيجية طويلة الأمد، مثل باكستان(73).

وتحول ميناء جوادر في السنوات الأخيرة إلى ميناء حديث مزود بالبنية التحتية اللازمة، من بينها فنادق ومنشآت خدمية، إضافة إلى 2400 كيلومتر من الطرق السريعة وسكك الحديد عالية السرعة تربطه بالمقاطعات الصينية الغربية. ويشترك الميناء في عدد من الخصائص مع ميناء تشابهار الإيراني؛ حيث كان كلاهما مهمَلًا لعقود قبل أن يُعاد تفعيله في إطار تطورات إقليمية جديدة. وقد خُطِّط لهما أدوار بحرية خلال الحرب الباردة؛ إذ نظرت الولايات المتحدة إلى تشابهار كقاعدة بحرية محتملة، كما فعل الاتحاد السوفيتي مع جوادر(74).

ويقع الميناء على بعد نحو 600 كيلومتر من بحر العرب، و380 كيلومترًا من مضيق هرمز، في موقع يجعله حلقة وصل رئيسية في “مبادرة الحزام والطريق”. وكان الميناء يخضع لسلطنة عُمَان حتى عام 1958، قبل أن يُصبح جزءًا من باكستان. وعند التشغيل الكامل، يُتوقع أن يكون الميناء نقطة عبور رئيسية للطاقة نحو الصين، عبر البر، بما يتجاوز مضيق ملقا وبحر الصين الجنوبي.

وبحسب البيانات، أصبح الميناء قادرًا على مناولة سفن حاويات بحمولة تصل إلى 25.000 طن، وناقلات نفط بحمولة تصل إلى 200.000 طن. وقد بلغ إجمالي الشحنات التي مرَّت بالميناء، في عام 2016، نحو 500.000 طن(75).

ويُعد الهدف الإستراتيجي الأساسي من مشروع “الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني” هو الحد من اعتماد الصين على مضيق ملقا من خلال فتح مسار بري بديل يربط جوادر بمدينة كاشغار في الصين. وتُشير تحليلات أكاديمية، من بينها ما ذكره البروفيسور آن ران (An Ran)، مدير مركز الأبحاث بين الهند وباكستان، إلى أن هذا المسار يُقلِّل من المخاطر الأمنية المرتبطة بالممرات البحرية التقليدية. وفي ظل تزايد اعتماد الصين على واردات الطاقة، ومرور نحو 75% من نفطها عبر مضيق ملقا، يُصبح تنويع طرق الإمداد مسألة أمن قومي للصين. ويُضاف إلى ذلك التهديدات المتكررة التي يتعرض لها المضيق، بما في ذلك القرصنة والتلوث وحوادث النقل؛ ما يجعل أمن الطاقة أحد الشواغل الرئيسية لصنَّاع القرار في بكين(76).

شكل رقم 3 طريق الشحن الإستراتيجي من ميناء جوادر(77)

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة، حكومة باكستان. “شبكة الطرق السريعة ضمن الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني (CPEC)”.

أثار الموقع الجيو-إستراتيجي لميناء جوادر اهتمامًا واسعًا لدى صنَّاع القرار العسكري والإستراتيجي حول العالم. وفي مطلع القرن الحادي والعشرين، ظهر في وسائل الإعلام الأميركية مصطلح “سلسلة اللؤلؤ” (String of Pearls)، في إشارة إلى شبكة من الموانئ البحرية التي طورتها الصين خارج حدودها، وكان ميناء جوادر من بين أبرز تلك الموانئ التي جرى تطويرها وتشغيلها بدعم مباشر من بيجين(78).

وتُعد هذه الخطوة، وفقًا للرؤية الصينية في السياسة الخارجية، تحركًا إستراتيجيًّا يمنح الصين بديلًا محتملًا لإمدادات الطاقة، ويُعزز من موقعها في مواجهة سيناريوهات التهديد أو الحصار البحري، لاسيما في حال اندلاع أزمة مع الولايات المتحدة أو الهند. ومن المتوقع أن تستفيد المنطقة بأكملها من المشروع؛ إذ يُسهم في تعزيز التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي، كما يُوفر أقصر مسار ممكن للوصول إلى المحيط الهندي بالنسبة إلى أفغانستان ودول آسيا الوسطى.

وكان من المنتظر أن يستقطب الممر الاقتصادي، بحلول عام 2020، ما يُقارب 25% من حركة التجارة الوطنية والدولية، كما يُعد بديلًا إستراتيجيًّا لدول مثل أذربيجان، وكازاخستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، التي كانت تعتمد تاريخيًّا على روسيا لتصدير نفطها وغازها عبر شبكة أنابيب تمر بالبحر الأسود. ويوفر الممر الصيني-الباكستاني لهذه الدول منفذًا بديلًا للأسواق العالمية.

ويحمل المشروع أهمية خاصة أيضًا لدول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما سلطنة عُمان، التي قد تستفيد من هذا المسار في توسيع تجارتها مع الصين وجمهوريات آسيا الوسطى. وبالنظر إلى الحضور العسكري الهندي المتزايد في المحيط الهندي، تزداد أهمية الممر بوصفه مسارًا إستراتيجيًّا لتأمين إمدادات الطاقة الصينية، خصوصًا في ظل اعتماد الصين على ممرات بحرية حساسة مثل مضيق ملقا (Strait of Malacca) وبحر الصين الجنوبي، اللذين تمر عبرهما قرابة 80% من وارداتها النفطية(79).

من جانبها، تسعى باكستان إلى جعل هذا الممر اقتصاديًّا ذا جدوى، وفتح المجال أمام التجارة الدولية والعبور الإقليمي الواسع، بما يُعزز من نفوذها السياسي والإستراتيجي في مقابل القوى الإقليمية الأخرى. وسيُؤدي هذا النظام إلى زيادة تبادل السلع مع دول أخرى، من ضمنها روسيا ودول أوروبا الشرقية؛ ما يعزز من الإيرادات الناتجة عن رسوم العبور. كما يُتوقع أن يشهد عدد من القطاعات الاقتصادية، مثل القطاع المصرفي، والسفر، والكهرباء، والترفيه، وصناعات بناء السفن، نموًّا ملموسًا؛ ما يترك أثرًا على البنية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة(80).

وقد أعربت روسيا عن اهتمامها بربط شبكة السكك الحديدية العابرة لسيبيريا (Trans-Siberian Railway) بشبكة السكك الحديدية الخاضعة لإدارة الصين، وصولًا إلى ميناء جوادر في باكستان(81). وفي عام 2016، مُنحت مؤسسة البترول الكويتية (Kuwait Petroleum Corporation – KPC) ترخيصًا لبناء مصفاة بالقرب من جوادر. وفي وقت لاحق من العام نفسه، أُعلن عن الموافقة على إنشاء خط أنابيب للمنتجات النفطية يمتد من كراتشي إلى شمال باكستان.

ومن جهة أخرى، أبدت المملكة العربية السعودية اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في المشروع، في إطار سعيها إلى تنويع طرق تصدير مواردها وضمان وصولها إلى الصين. وقد أعلنت الرياض مشاركتها في تطوير ميناء جوادر وعدد من المشاريع الأخرى المرتبطة به، ضمن مواءمة مع مبادرة الحزام والطريق(82). أما دولة قطر، فقد أبدت استعدادها لتحمل 15% من تكلفة تطوير مشروع الممر الاقتصادي عبر ميناء جوادر، وهو ما أضفى على المشروع بُعدًا سياسيًّا إضافيًّا في سياق التنافس الخليجي، لاسيما في ظل أجواء الأزمة الخليجية التي كانت قائمة آنذاك(83).

رابعًا: مواقف القوى الإقليمية والدولية من تمدد النفوذ الصيني في باكستان

أثار مشروع الحزام والطريق، الذي أطلقته الحكومة الصينية رسميًّا عام 2013، ردود فعل متباينة على الصعيد الدولي، وخصوصًا من الدول الكبرى المنافسة، وعلى رأسها الولايات المتحدة. ففي حين تُقدَّم المبادرة كأجندة اقتصادية توفر فرصًا تجارية واسعة على مستوى العالم وتُسهم في تنشيط الرأسمالية العالمية، إلا أن بعض المحللين يرون فيها محاولة لتوسيع النفوذ السياسي الصيني، بل وُصفت أحيانًا بأنها تعبير عن نزعة توسعية جديدة(84).

وقد أدى التعاون الصيني-الباكستاني في تنفيذ “الممر الاقتصادي” إلى تصاعد التوترات بين القوى الإقليمية والدولية المتنافسة على النفاذ البحري والمواقع الإستراتيجية؛ إذ ترى بعض هذه القوى أن الصين تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق مصالح إستراتيجية طويلة المدى على حساب توازن القوى القائم؛ ما دفعها إلى تبني سياسات مضادة تهدف إلى الحد من توسع النفوذ الصيني.

في هذا السياق، وبعد أيام من إعلان الرئيس تشي جين بينغ (Xi Jinping) مشروع “طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين” في إندونيسيا، نشرت صحيفة واشنطن بوست (The Washington Post) مقالًا انتقدت فيه المبادرة، مشيرة إلى أنها طغت على المبادرة الأميركية التي طرحتها وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون (Hillary Clinton)، في عام 2011، والتي كانت تهدف إلى ربط أفغانستان بجنوب ووسط آسيا، فيما عُرف بـ”طريق الحرير الجديد” الأميركي(85).

ورأت كلينتون أن استخدام الصين لنفس المصطلح يُعد تحديًا رمزيًّا، ودعت إلى ضرورة الحفاظ على ما أسمته “الملكية الفكرية” للمفهوم، في إشارة إلى أهمية الأسبقية المعنوية في الخطاب الدولي(86). ومن ثم، عملت الولايات المتحدة على تطوير بدائل، مثل إستراتيجية “الحرية والانفتاح بين المحيطين الهندي والهادئ” (Free and Open Indo-Pacific Strategy)، بالتعاون مع أستراليا واليابان والهند، لموازنة التقدم الصيني(87).

وترى تحليلات غربية أن الهيمنة الثقافية والمعرفية تُستخدم في هذا السياق لتشكيل إدراك دول العالم تجاه الصين وروسيا، من خلال تصويرهما كقوى تسعى لتقويض النظام الدولي. وفي المقابل، تحاول الولايات المتحدة ترسيخ دورها قوةً داعمةً للديمقراطية والاستقرار، وتسعى لتوسيع شراكاتها مع دول مثل الهند، معتبرة إياها ركيزة في توازن القوى الآسيوي(88).

وفي مواجهة تقدم الصين في باكستان، وتحديدًا في ميناء جوادر، أطلقت الهند واليابان مبادرة “ممر النمو الآسيوي-الإفريقي” (Asia-Africa Growth Corridor – AAGC)، في محاولة لربط جنوب وجنوب شرق آسيا بإفريقيا، عبر ممرات بحرية جديدة. كما دعمت الهند تطوير ميناء تشابهار الإيراني، الذي يقع على مقربة من جوادر، بهدف تقليل الاعتماد على الموانئ الباكستانية، وفتح منفذ مباشر لأفغانستان. وقد جرى افتتاح الميناء رسميًّا، عام 2017، بحضور ممثلين عن 17 دولة(90).

من جانب آخر، شهدت السياسة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب (Donald Trump) تصعيدًا واضحًا تجاه باكستان؛ حيث اتهمها بإيواء جماعات متطرفة، وقرر تعليق مساعدات عسكرية بقيمة 255 مليون دولار. وقد تزامن ذلك مع تعزيز الشراكة الإستراتيجية الأميركية-الهندية، والدعوة إلى دور أكبر للهند في إعادة الاستقرار إلى أفغانستان، مع توظيف مفاهيم مثل “حرية الملاحة” و”الردع البحري” في مواجهة تمدد النفوذ الصيني في المحيطين الهندي والهادئ(91).

أما الهند، فقد اتخذت موقفًا حذرًا ومتشككًا من مبادرة الحزام والطريق، واعتبرت أن الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني يُمثل تحديًا مباشرًا لها، لاسيما أنه يمر عبر مناطق متنازع عليها في كشمير. وقد طُرحت مبادرات مضادة مثل “مشروع موسام” (Project Mausam)، بهدف تعزيز حضور الهند التاريخي والثقافي في المحيط الهندي، ومواجهة ما تعتبره “سلسلة لؤلؤ” صينية تهدف للتمدد البحري في محيطها الحيوي(92).

وتصف وسائل الإعلام الهندية العلاقات الصينية-الباكستانية في إطار هذا المشروع بأنها محاولة لإعادة تشكيل التوازن الإقليمي لصالح بيجين، وتقويض النفوذ الهندي في آسيا الوسطى وأفغانستان. كما يثير تنامي النفوذ الصيني في مناطق مثل جيلجيت بالتستان قلقًا متزايدًا لدى صنَّاع القرار في نيودلهي، في ظل التداخل الجغرافي والسياسي بين المصالح الصينية ومناطق النزاع(94).

من ناحية أخرى، تنظر الإمارات العربية المتحدة إلى ميناء جوادر بوصفه منافسًا ناشئًا لموانئها، خصوصًا ميناء جبل علي. وتخشى من أن يؤدي تطور الميناء إلى تقليص دور دبي مركزًا إقليميًّا للتجارة البحرية. وقد أُشير في بعض التحليلات إلى وجود تحالفات سياسية واقتصادية تجمع بين الإمارات والهند والولايات المتحدة لمواجهة الحضور الصيني-الباكستاني المتنامي في بحر العرب(95).

وقد جرت مقارنات إعلامية بين جوادر و”دبي جديدة” قيد التشكل على ضفاف بحر العرب. وفي هذا السياق، لوحظ تزامن توقيع اتفاقيات جوادر مع زيارة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي (Narendra Modi)، إلى الإمارات، في أول زيارة من نوعها منذ 37 عامًا؛ ما فُهم على أنه رسالة سياسية ضمنية(97).

وتُشير تقارير إعلامية إلى أن الإمارات دعمت قوى المعارضة الباكستانية في محاولة للتأثير على السياسات المرتبطة بالميناء. كما جرى الربط بين الأزمة الخليجية (2017) ومحاولات إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية، من خلال تحالفات تضم الإمارات، والهند، والولايات المتحدة، في مقابل تقارب متزايد بين باكستان، والصين، وقطر، وروسيا(98).

وفي ظل محدودية الموارد الطبيعية للإمارات، فإن الاستثمار في الموانئ والبنية التحتية يُمثل أحد أعمدة اقتصادها، كما هي الحال في ميناءي راشد وجبل علي، اللذين يحتضنان آلاف الشركات العالمية(99).

وقد أثارت خطوات لاحقة، مثل إعلان التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، وإنشاء قاعدة مراقبة في جزيرة سقطرى، مخاوف لدى الصين، لما لها من تداعيات على أمن ممرات الطاقة البحرية. ووفقًا لما نشرته صحيفة South China Morning Post، فإن هذا التحرك جزء من إستراتيجية أميركية-إسرائيلية لتقليص النفوذ الصيني في المنطقة. وعبَّر محللون عن قلقهم من أن مثل هذه الخطوات قد تُستخدم لمراقبة الأنشطة الصينية-الباكستانية في خليج عدن وبحر العرب، وهو ما قد يَحُدُّ من فاعلية ميناء جوادر في المستقبل(100).

خاتمة

تمثّل دراسة الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني نافذة تحليليّة مهمّة لفهم التحوّل في السلوك الجيوسياسي للصين خلال العقدين الماضيين، من قوة اقتصادية صاعدة إلى فاعل إستراتيجي يسعى إلى إعادة هندسة التفاعلات الإقليمية والدولية. فالممر لا يختزل فقط طموحات الصين التنموية، بل يعكس رؤيتها الموسَّعة لدور الدولة في إعادة تشكيل الجغرافيا الاقتصادية والجيوسياسية للعالم.

وقد أظهرت الصين، من خلال هذا المشروع، قدرة متزايدة على الجمع بين أدوات القوة الناعمة (الاستثمار، التنمية، الربح المتبادل) وأدوات القوة الصلبة (الوجود الأمني، بناء المنشآت البحرية، الحضور العسكري غير المباشر)، ما يجعلها أكثر استعدادًا لمنافسة القوى التقليدية في المناطق الحيوية، لا سيما جنوب ووسط آسيا.

كما كشف المشروع عن نمط شراكات جديدة، تتجاوز التحالفات السياسية التقليدية، لصالح مقاربات براغماتية تركز على تقاطعات المصالح الاقتصادية والجيوسياسية، وتُعيد تشكيل موازين القوى في بيئة إقليمية معقّدة ومتشابكة. وتبدو باكستان في هذا السياق نموذجًا لهذا النوع من الشراكة، إذ تتحوّل من طرف متلقٍ للمساعدات إلى عقدة لوجستية تربط بين مشاريع كبرى وأقاليم استراتيجية.

وفي المقابل، يُثير المشروع مخاوف متزايدة لدى قوى إقليمية ودولية ترى في المبادرة تهديدًا مباشرًا لمصالحها، ما يفتح الباب أمام مزيد من المنافسة وربما التوترات، لا سيما في المحيط الهندي والممرات البحرية الحيوية. وقد بدأنا نشهد بالفعل تبلور مبادرات موازية وتحالفات مضادة، في محاولة لكبح الزخم الصيني الصاعد.

في ضوء ما سبق، يمكن تلخيص أبرز النتائج التحليلية للدراسة على النحو الآتي:

- يُجسّد الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني أحد أبرز تطبيقات السياسة الخارجية الصينية الجديدة، التي تمزج بين المصالح الاقتصادية والحسابات الإستراتيجية بعيدة المدى.

- يُوفر المشروع للصين منفذًا بديلًا إلى المحيط الهندي، ويُقلّص من اعتمادها على المضائق الخاضعة للرقابة الغربية، خصوصًا مضيق ملقا، ما يُعزز استقلاليتها الإستراتيجية.

- نجحت الصين في بناء شراكة مرنة وطويلة الأمد مع باكستان، تقوم على المصالح المتبادلة والتكامل في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتجارة والأمن.

- يُمثّل الممر أحد مرتكزات استراتيجية “طريق الحرير البحري” وسلسلة الموانئ الصينية، ويُسهم في ترسيخ نفوذ بيجين في مناطق كانت تقليديًّا خاضعة للتأثير الغربي.

- في المقابل، يواجه المشروع تحديات داخلية وخارجية، تتطلب من الصين اعتماد سياسات أكثر شمولية، تأخذ في الاعتبار الخصوصيات المحلية، وتُخفّف من حدة المخاوف الإقليمية والدولية.

في ضوء ما سبق، يُمثّل الممر الاقتصادي الصيني–الباكستاني تجسيدًا لتحوّل نوعي في الدور الصيني على الساحة الدولية، حيث تجاوزت الصين الطابع الاقتصادي الصِّرف لمبادراتها، لتوظف أدوات الاستثمار والبنية التحتية ضمن مقاربة جيوسياسية أكثر شمولًا. ويعكس هذا المشروع قدرتها على إعادة تشكيل خرائط النفوذ والمصالح في آسيا الكبرى والمحيط الهندي، استنادًا إلى رؤية استراتيجية تتعامل بمرونة مع تحولات النظام الدولي، وتسعى إلى ترسيخ التعددية، وبناء توازنات جديدة في بيئة دولية يشتد فيها التنافس الجيوسياسي والاقتصادي بين القوى الكبرى.

المراجع

(1) عبد القادر دندن، الدور الصيني في النظام الإقليمي لجنوب آسيا بين الاستمرار والتغير 1991–2006، (رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر-باتنة، 2006)، ص 65، (تاريخ الدخول: 2 يناير/كانون الثاني 2025) https://www.yumpu.com/en/document/view/54248412/-u-u-1991-2006-u-.

(2) Lawrence Prabhakar Williams, “The Clash of Interests: Issues of the US Pivot to Asia and China’s Maritime Silk Road,” in China’s Global Rebalancing and the New Silk Road, ed. B. R. Deepak (Singapore: Springer, 2018), 29, https://doi.org/10.1007/978-981-10-5972-8_14.

(3) Lukas K. Danner, China’s Grand Strategy: Contradictory Foreign Policy? (Cham: Palgrave Macmillan, 2018), as reviewed by Ramnath Reghunadhan, Journal of Asian Security and International Affairs 7, no. 1 (April 2020):58, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2347797020906653.

(4) Cuiping Zhu, India’s Ocean: Can China and India Coexist? (Singapore: Springer, 2018), 143, https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-10-5726-7.

(5) Geoffrey F. Gresh, “Chokepoints of the Western Indian Ocean, China’s Maritime Silk Route, and the Future of Regional Security,” in Eurasia’s Maritime Rise and Global Security, ed. Geoffrey F. Gresh (Cham: Palgrave Macmillan, 2018), 32, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-71806-4_3.

(6) Alessandro Arduino and Xue Gong, Securing the Belt and Road Initiative: Risk Assessment, Private Security and Special Insurances Along the New Wave of Chinese Outbound Investments (Singapore: Springer, 2018), 4, https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-10-7116-4.

(7) James M. Dorsey, “Towards a New World Order,” in China and the Middle East: Venturing into the Maelstrom (Cham: Palgrave Macmillan, 2018), 17, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-64355-7_2.

(8) Huping Shang, “How Will Different Industries Participate in the Belt and Road Initiative?” in The Belt and Road Initiative: Key Concepts (Singapore: Springer, 2019), 85-107, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-13-9201-6_5.

(9) Cuiping Zhu, “21st Century Maritime Silk Road,” in India’s Ocean: Can China and India Coexist? (Singapore: Springer, 2018), 10-13, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-5726-7_7.

((10) باهر مردان، “العلاقات الصينية/الباكستانية”، مجلة الأكاديمية، العدد 1، بيجين، 2014، ص 5، (تاريخ الدخول: 5 يناير/كانون الثاني 2025) https://www.academia.edu/6003372/العلاقات_الصينية_الباكستانية_2014.

(11) عومار بلحربي، دور الصين في جنوب شرق آسيا بعد الحرب الباردة (رسالة ماجستير، جامعة الجزائر 3، 2009)، ص1، (تاريخ الدخول: 6 يناير/كانون الثاني 2025) http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/9101/1/%d8%a8%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8%d9%8a%2c%20%d8%b9%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b1.pdf.

(12) Hussain, Mehmood, & Jamali, Ahmed Bux, “Geo-Political Dynamics of the China–Pakistan Economic Corridor: A New Great Game in South Asia,” Chinese Political Science Review 4 (2019): 304, https://link.springer.com/article/10.1007/s41111-019-00128-y.

(13) عمار شرعان، مبادرة الحزام والطريق الصينية: مشروع القرن الاقتصادي في العالم (برلين: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية، 2019)، ص 128،(تاريخ الدخول: 6 فبراير/شباط 2025) https://democraticac.de/?p=60607

(14) Fei Xu,Belt and Road: Culture and Communications Aiming at Great Unity. In The Belt and Road: The Global Strategy of China High-Speed Railway,First Online: 25 July2018,58.https://doi.org/10.1007/978-981-13-1105-5_3.

(15) Chan Siu-Han, ed. “Imagining China in the New Silk Road: The Elephant and the World Jungle”, In Silk Road to Belt Road: Reinventing the Past and Shaping the Future,Singapore: Springer Nature Singapore,2018,42.https://doi.org/10.1007/978-981-13-2998-2_3.

(16) Ibid, 54.

(17) Ibid, 55.

(18) Lukas K. Danner, China’s Grand Strategy: Contradictory Foreign Policy? (Cham: Palgrave Macmillan, 2018), as reviewed by Ramnath Reghunadhan, Journal of Asian Security and International Affairs 7, no. 1 (April 2020): 84-85, https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2347797020906653.

(19) Cuiping Zhu, “21st Century Maritime Silk Road,” in India’s Ocean: Can China and India Coexist? (Singapore: Springer, 2018), 135–136, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-5726-7_7.

(20) Ibid,150.

(21) Renato Cruz De Castro. “China’s Belt and Road Initiative (BRI) and the Duterte Administration’s Appeasement Policy: Examining the Connection Between the Two National Strategies,” East Asia, vol. 36, no. 3 (2019): 21, https://link.springer.com/article/10.1007/s12140-019-09315-9.

(22) Alessandro Arduino and Xue Gong, Securing the Belt and Road Initiative: Risk Assessment, Private Security and Special Insurances Along the New Wave of Chinese Outbound Investments (Singapore: Springer, 2018), 54, https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-10-7116-4.

(23) Rajiv Biswas. Emerging Markets Megatrends (Singapore: Springer, 2018), 104–105, https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-78123-5.

(24) Ibid,109.

(25) Paulo Duarte, “China’s Momentum: The ‘One Belt One Road’ Triple’s Securitisation,” in Mapping China’s ‘One Belt One Road’ Initiative (Cham: Palgrave Macmillan, 2018), 143–165, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-92201-0_6.

(26) Ibid,148.

(27) Paul Armstrong-Taylor. Debt and Distortion: Risks and Reforms in the Chinese Financial System (London: Palgrave Macmillan, 2016), 199–200, https://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-53401-9.

(28) Jean-Marc F. Blanchard, F. Blanchard, & Dreyer. China’s Maritime Silk Road Initiative and South Asia: A Political Economic Analysis of its Purposes, Perils, and Promise (London: Palgrave Macmillan, 2018), 7, https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-10-5239-2.

(29) عمار شرعان، مبادرة الحزام والطريق الصينية: مشروع القرن الاقتصادي في العالم (برلين: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية، 2019)، ص 84،(تاريخ الدخول: 12 مايو/أيار 2025) https://democraticac.de/?p=60607.

(30) عومار بلحربي، دور الصين في جنوب شرق آسيا بعد الحرب الباردة (رسالة ماجستير، جامعة الجزائر 3، 2009)، ص 28-29، (تاريخ الدخول: 12 مايو/أيار 2025) ، http://biblio.univ-alger.dz/jspui/bitstream/1635/9101/1/%d8%a8%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8%d9%8a%2c%20%d8%b9%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b1.pdf.

(31) عمار شرعان، مبادرة الحزام والطريق الصينية: مشروع القرن الاقتصادي في العالم (برلين: المركز الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية، 2019)، ص 86، (تاريخ الدخول: 13 مايو/أيار 2025) https://democraticac.de/?p=60607.

(32) Hussain, Mehmood, & Jamali, Ahmed Bux. “Geo-Political Dynamics of the China–Pakistan Economic Corridor: A New Great Game in South Asia,” Chinese Political Science Review 4 (2019): 303-306, https://link.springer.com/article/10.1007/s41111-019-00128-y.

(33) Paulo Duarte. “China’s Momentum: The ‘One Belt One Road’ Triple’s Securitisation,” in Mapping China’s ‘One Belt One Road’ Initiative (Cham: Palgrave Macmillan, 2018), 154–156, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-92201-0_6.

(34) Hussain, Mehmood, & Jamali, Ahmed Bux. “Geo-Political Dynamics of the China–Pakistan Economic Corridor: A New Great Game in South Asia,” Chinese Political Science Review 4 (2019): 30, https://link.springer.com/article/10.1007/s41111-019-00128-y.

(35) Rajiv Biswas. Emerging Markets Megatrends (Singapore: Springer, 2018), 101, https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-78123-5.

(36) Ibid,202.

(37) Paulo Duarte. “China’s Momentum: The ‘One Belt One Road’ Triple’s Securitisation,” in Mapping China’s ‘One Belt One Road’ Initiative (Cham: Palgrave Macmillan, 2018), 146–147, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-92201-0_6.

(38) Dinh Trinh Van. “The Rise of China’s Past in the ‘Belt and Road Initiative’ (from Historical Perspectives).” In Silk Road to Belt Road: Reinventing the Past and Shaping the Future, ed. Md. Nazrul Islam, 31–47. Singapore: Springer Nature Singapore, 2018, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-13-2998-2_2.

(39) Alessandro Arduino and Xue Gong, Securing the Belt and Road Initiative: Risk Assessment, Private Security and Special Insurances Along the New Wave of Chinese Outbound Investments (Singapore: Springer, 2018), 3-4, https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-10-7116-4.

(40) Lawrence Prabhakar Williams, “The Clash of Interests: Issues of the US Pivot to Asia and China’s Maritime Silk Road,” in China’s Global Rebalancing and the New Silk Road, ed. B. R. Deepak (Singapore: Springer, 2018), 167, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-5972-8_14.

(41) World Bank, “Belt and Road Initiative,” Regional Integration section .Available at: https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/brief/belt-and-road-initiative

(43) Deepak, B. R. “China’s Global Rebalancing: Will It Reshape the International Political and Economic Order?” In China’s Global Rebalancing and the New Silk Road, ed. B. R. Deepak (Singapore: Springer, 2018), 4, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-5972-8_1.

(44) Ejaz Hussain, “China–Pakistan Economic Corridor: Will It Sustain Itself?” in Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, vol. 10 (Springer, 2017), 148, https://link.springer.com/article/10.1007/s40647-016-0143-x.

(45) Cuiping Zhu, “21st Century Maritime Silk Road,” in India’s Ocean: Can China and India Coexist? (Singapore: Springer, 2018), 135, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-5726-7_7.

(46) James M. Dorsey, “Towards a New World Order,” in China and the Middle East: Venturing into the Maelstrom (Cham: Springer, 2019), 20, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-64355-7_2.

(47) Senge H. Sering, Expansion of the Karakoram Corridor: Implications and Prospects (New Delhi: Lancers Books in association with Institute for Defence Studies and Analyses, 2012), 5. https://idsa.in/system/files/OP_Karakoramcorridor.pdf.

(48) مجيد كامل حمزة، أثر التدخلات الدولية والإقليمية في مجالات العلاقات الصينية الباكستانية (رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 2021)، 1–3، (تاريخ الدخول: 15 يونيو/تموز 2025) https://www.researchgate.net/publication/371947967_athr_altdkhlat_aldwlyt_walaqlymyt_fy_mjalat_allaqat_alsynyt_albakstanyt.

(49) باهر مردان، “العلاقات الصينية/الباكستانية”، مجلة الأكاديمية، العدد 1، بيجين، 2014 ، ص2- 5، (تاريخ الدخول: 15 يونيو/تموز 2025) https://www.academia.edu/6003372/العلاقات_الصينية_الباكستانية_2014.

(50) Ejaz Hussain, “China–Pakistan Economic Corridor: Will It Sustain Itself?” in Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, vol. 10 (Springer, 2017), 145-146, https://link.springer.com/article/10.1007/s40647-016-0143-x.

(51) مجيد كامل حمزة، أثر التدخلات الدولية والإقليمية في مجالات العلاقات الصينية الباكستانية (رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 2021)، 3-7، (تاريخ الدخول: 15 يونيو/تموز 2025) https://www.researchgate.net/publication/371947967_athr_altdkhlat_aldwlyt_walaqlymyt_fy_mjalat_allaqat_alsynyt_albakstanyt.

(52) Ejaz Hussain, “China–Pakistan Economic Corridor: Will It Sustain Itself?” in Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, vol. 10 (Springer, 2017), 2-5, https://link.springer.com/article/10.1007/s40647-016-0143-x.

(53) مجيد كامل حمزة، أثر التدخلات الدولية والإقليمية في مجالات العلاقات الصينية الباكستانية (رسالة ماجستير، جامعة بغداد، 2021)، 23، (تاريخ الدخول: 15 يونيو/تموز 2025) https://www.researchgate.net/publication/371947967_athr_altdkhlat_aldwlyt_walaqlymyt_fy_mjalat_allaqat_alsynyt_albakstanyt.

(54) مرجع سابق ، ص 25.

(55) Hussain, Mehmood, & Jamali, Ahmed Bux. “Geo-Political Dynamics of the China–Pakistan Economic Corridor: A New Great Game in South Asia,” Chinese Political Science Review 4 (2019): 315, https://link.springer.com/article/10.1007/s41111-019-00128-y.

(56) Ejaz Hussain, “China–Pakistan Economic Corridor: Will It Sustain Itself?” in Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, vol. 10 (Springer, 2017), 146-149, https://link.springer.com/article/10.1007/s40647-016-0143-x.

(57) Huping Shang, “How Will Different Industries Participate in the Belt and Road Initiative?” in The Belt and Road Initiative: Key Concepts (Singapore: Springer, 2019), 24, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-13-9201-6_5.

(58) Hasan Yaser Malik. “Strategic Importance of Gwadar Port.” Journal of Political Studies, vol. 19, no. 2, 2012, 6 https://www.researchgate.net/publication/277396451_Strategic_Importance_of_Gwadar_Port

(59) Deepak, B. R. “China’s Global Rebalancing: Will It Reshape the International Political and Economic Order?” In China’s Global Rebalancing and the New Silk Road, ed. B. R. Deepak (Singapore: Springer, 2018), 4, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-5972-8_1.

(60) Jean-Marc F. Blanchard, ed., China’s Maritime Silk Road Initiative and South Asia: A Political Economic Analysis of its Purposes, Perils, and Promise (Singapore: Springer, 2018), 5 https://doi.org/10.1007/978-981-10-5239-2.

(61) Senge H. Sering, Expansion of the Karakoram Corridor: Implications and Prospects (New Delhi: Lancers Books in association with Institute for Defence Studies and Analyses, 2012), 5.https://idsa.in/system/files/OP_Karakoramcorridor.pdf.

(62) Hussain, Mehmood, & Jamali, Ahmed Bux. “Geo-Political Dynamics of the China–Pakistan Economic Corridor: A New Great Game in South Asia,” Chinese Political Science Review 4 (2019): 311, https://link.springer.com/article/10.1007/s41111-019-00128-y.

(63) Cuiping Zhu, “21st Century Maritime Silk Road,” in India’s Ocean: Can China and India Coexist? (Singapore: Springer, 2018), 141, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-5726-7_7.

(64) Government of Pakistan, Ministry of Planning, Development & Special Initiatives. “CPEC Route Map.” China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). Accessed May 14, 2025, https://cpec.gov.pk/map-single/1?utm_source=chatgpt.com.

(65) Rajiv Biswas, Emerging Markets Megatrends (Singapore: Springer, 2018), 107, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-5726-7_7.

(66) Senge H. Sering, Expansion of the Karakoram Corridor: Implications and Prospects (New Delhi: Lancers Books in association with Institute for Defence Studies and Analyses, 2012), 32, https://www.academia.edu/13583159/Expansion_of_the_Karakorum_Corridor_Implications_and_Prospects.

(67) Ibid, 34.

(68) باهر مردان، “العلاقات الصينية/الباكستانية”، مجلة الأكاديمية، العدد 1، بيجين، 2014، ص 6، (تاريخ الدخول: 25 يونيو/تموز 2025) https://www.academia.edu/6003372/العلاقات_الصينية_الباكستانية_2014.

(69) Senge H. Sering, Expansion of the Karakoram Corridor: Implications and Prospects (New Delhi: Lancers Books in association with Institute for Defence Studies and Analyses, 2012), 4, https://www.academia.edu/13583159/Expansion_of_the_Karakorum_Corridor_Implications_and_Prospects.

(70) Hasan Yaser Malik, “Strategic Importance of Gwadar Port.” Journal of Political Studies, vol. 19, no. 2, 2012, 3-5, https://www.researchgate.net/publication/277396451_Strategic_Importance_of_Gwadar_Port.

(71) Paulo Duarte,“China’s Momentum: The ‘One Belt One Road’ Triple’s Securitisation,” in Mapping China’s ‘One Belt One Road’ Initiative (Cham: Palgrave Macmillan, 2018), 55, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-92201-0_6.

(72) Ibid , 57.

(73) James M. Dorsey, “Towards a New World Order,” in China and the Middle East: Venturing into the Maelstrom (Cham: Springer, 2019), 40, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-64355-7_2.

(74) James M. Dorsey, “Pakistan: The Belt and Road’s Soft Underbelly,” in China and the Middle East: Venturing into the Maelstrom (Cham: Palgrave Macmillan, 2019), 133,: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-64355-7_6

(75) Ibid, 135 .

(76) Hussain, Mehmood, & Jamali, Ahmed Bux. “Geo-Political Dynamics of the China–Pakistan Economic Corridor: A New Great Game in South Asia,” Chinese Political Science Review 4 (2019): 306, https://link.springer.com/article/10.1007/s41111-019-00128-y.

(77) Ministry of Planning, Development & Special Initiatives, Government of Pakistan. “Highways Network of CPEC.” China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). Accessed May 14, 2025. https://cpec.gov.pk/map-single/1?utm_source=chatgpt.com

(78) Hussain, Mehmood, & Jamali, Ahmed Bux. “Geo-Political Dynamics of the China–Pakistan Economic Corridor: A New Great Game in South Asia,” Chinese Political Science Review 4 (2019): 311, https://link.springer.com/article/10.1007/s41111-019-00128-y.

(79) Ejaz Hussain, “China–Pakistan Economic Corridor: Will It Sustain Itself?” in Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, vol. 10 (Springer, 2017), 151, https://link.springer.com/article/10.1007/s40647-016-0143-x.

(80)Ibid, 152.

(81) James M. Dorsey, “Towards a New World Order,” in China and the Middle East: Venturing into the Maelstrom (Cham: Springer, 2019), 33, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-64355-7_2.

(82) James M. Dorsey, “Pakistan: The Belt and Road’s Soft Underbelly,” in China and the Middle East: Venturing into the Maelstrom (Cham: Palgrave Macmillan, 2019), 136,: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-64355-7_6.

(83) أحمد بدير، “ميناء جوادر.. اقتصاد الشرق الأوسط في فم التنين الأصفر”، بوابة الهدف الإخبارية، 21 فبراير/شباط 2018 (تاريخ الدخول: 14 مايو/أيار 2025)، https://hadfnews.ps/post/38347

(84) Chan Siu-Han, ed. Imagining China in the New Silk Road: The Elephant and the World Jungle. In Silk Road to Belt Road: Reinventing the Past and Shaping the Future. Singapore: Springer Nature Singapore,2018,39.https://doi.org/10.1007/978-981-13-2998-2_3.

(85) Fei Xu,Belt and Road: Culture and Communications Aiming at Great Unity. In The Belt and Road: The Global Strategy of China High-Speed Railway,First Online: 25 July2018,56.https://doi.org/10.1007/978-981-13-1105-5_3.

(86) James M. Dorsey, “Towards a New World Order,” in China and the Middle East: Venturing into the Maelstrom (Cham: Springer, 2019), 42, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-64355-7_2.

(87) Chan, Siu-Han, ed. Imagining China in the New Silk Road: The Elephant and the World Jungle. In Silk Road to Belt Road: Reinventing the Past and Shaping the Future. Singapore: Springer Nature Singapore,2018,47.https://doi.org/10.1007/978-981-13-2998-2_3.

(88) Ibid, 53.

(89) James M. Dorsey, “Towards a New World Order,” in China and the Middle East: Venturing into the Maelstrom (Cham: Springer, 2019), 46, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-64355-7_2.

(90) Ibid, 47.

(91) Hussain, Mehmood, & Jamali, Ahmed Bux. “Geo-Political Dynamics of the China–Pakistan Economic Corridor: A New Great Game in South Asia,” Chinese Political Science Review 4 (2019): 315, https://link.springer.com/article/10.1007/s41111-019-00128-y.

(92) Jean-Marc F. Blanchard, ed., China’s Maritime Silk Road Initiative and South Asia: A Political Economic Analysis of its Purposes, Perils, and Promise (Singapore: Springer, 2018), 9 https://doi.org/10.1007/978-981-10-5239-2.

(93) Fei Xu,Belt and Road: Culture and Communications Aiming at Great Unity. In The Belt and Road: The Global Strategy of China High-Speed Railway,First Online: 25 July2018,57.https://doi.org/10.1007/978-981-13-1105-5_3.

(94) Senge H. Sering, Expansion of the Karakoram Corridor: Implications and Prospects (New Delhi: Lancers Books in association with Institute for Defence Studies and Analyses, 2012), 42.https://idsa.in/system/files/OP_Karakoramcorridor.pdf.

(95) Hasan Yaser Malik. “Strategic Importance of Gwadar Port.” Journal of Political Studies, vol. 19, no. 2, 2012,4 . https://www.researchgate.net/publication/277396451_Strategic_Importance_of_Gwadar_Port

(96) أحمد بدير، “ميناء “جوادر”.. اقتصاد الشرق الأوسط في فم التنين الأصفر”، بوابة الهدف الإخبارية، 21 فبراير/شباط 2018 (تاريخ الدخول: 28 يونيو/تموز 2025)، https://hadfnews.ps/post/38347

(97) عماد عنان، “وصف بأنه دبي الجديدة: كيف يهدد ميناء جوادر الباكستاني دور الإمارات الإقليمي؟، نون بوست، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 (تاريخ الدخول: 28 يونيو/تموز 2025) https://www.noonpost.com/content/20915